- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад Откуда пришли названия растений по факультативному курсу Я познаю мир (3-4 класс)

Содержание

- 1. Презентация Откуда пришли названия растений по факультативному курсу Я познаю мир (3-4 класс)

- 2. Колбасное деревоКогда в XIX столетии европейцы впервые

- 3. Научное название колбасного дерева - кигелия . Растет

- 4. Капустное деревоПо склонам центрального островного хребта до высоты

- 5. На острове ход времени как бы остановился: прошли

- 6. Второе знаменитое дерево острова - мужское капустное дерево.

- 7. Иван-чай

- 8. Смешное название, не правда ли? Почему

- 9. Болотная одурь

- 10. Собирая в теплый день на болотах голубику,

- 11. Ромашка

- 12. Ромашка - казалось бы, что может быть

- 13. Картофель

- 14. Еще задолго до появления картофеля в Европе среди

- 15. Слово «картофель» произошло от итальянского «трюфель».Трюфели - съедобные грибы, чьи плодовые тела, развивающиесяв земле, общими очертаниями действительно напоминают клубенькартофеля.

- 16. Кстати, одно время картофель называли даже «земляными яблоками»

- 17. Чай

- 18. В «Кратком этимологическом словаре» про слово

- 19. Секвойя

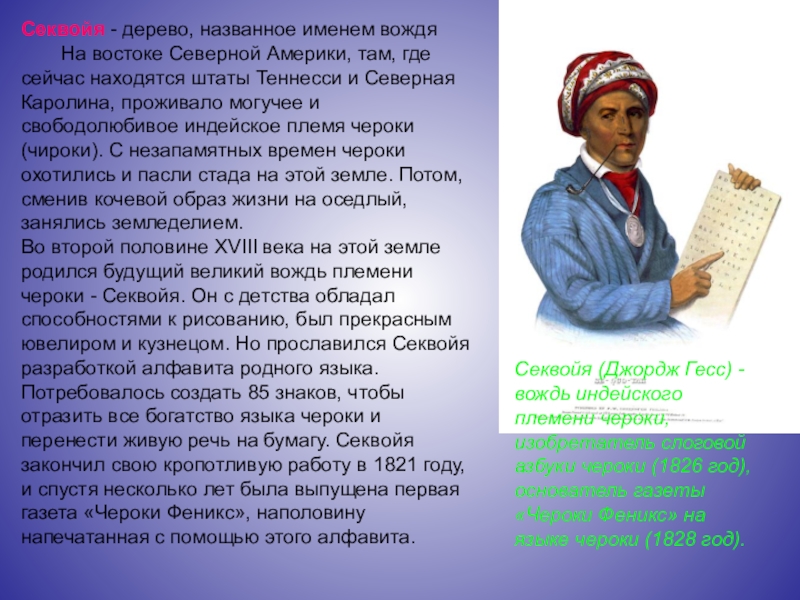

- 20. Секвойя - дерево, названное именем вождя На

- 21. Первой книгой, изданной на языке чероки, стало

- 22. Никто не издаёт теперь книг на языке

- 23. Папоротник

- 24. При изучении истории имен различных растений

- 25. От слова «лоп» (лист) произошло название «лопух». По-видимому,

- 26. Интересно, что резкий характерный запах свойствен только черной

- 27. Далеко не всегда удается проследить историю названий растений.

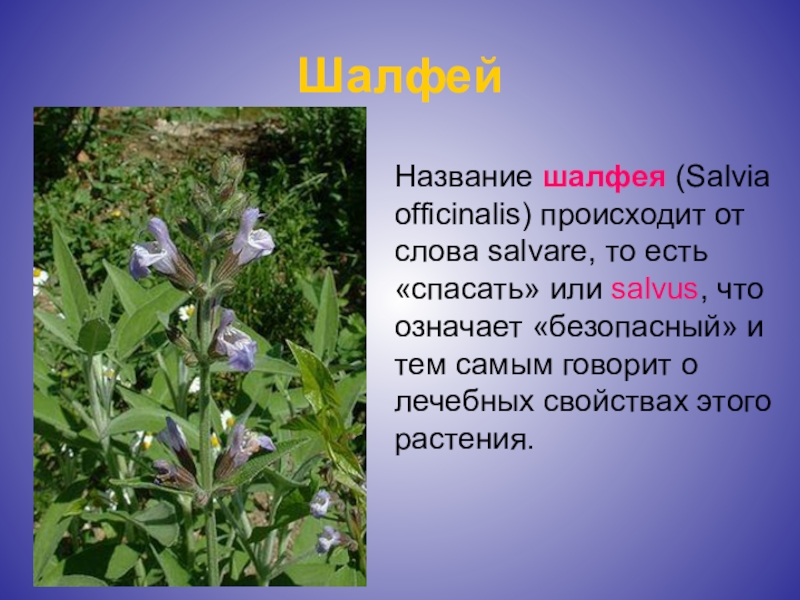

- 28. ШалфейНазвание шалфея (Salvia officinalis) происходит от слова

- 29. Пастушья сумка имеет сходство семенных мешочков с сумкой.Пастушья сумка

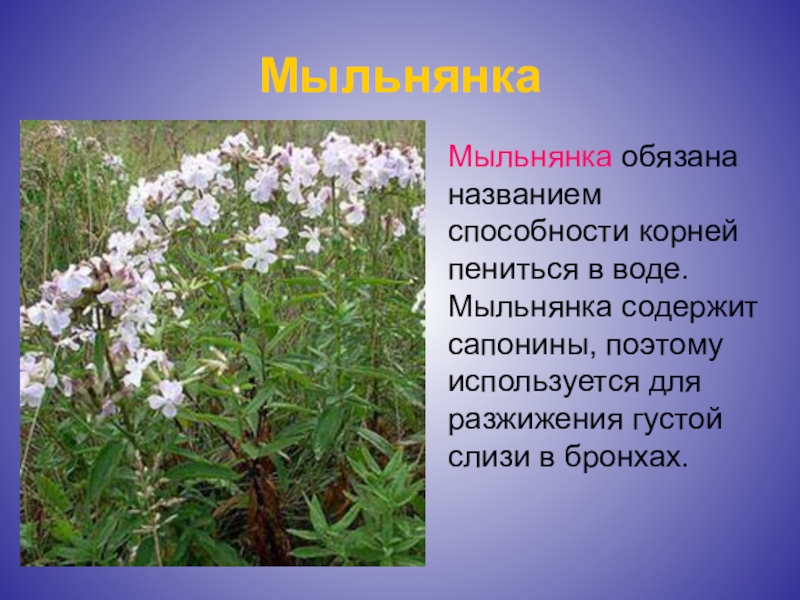

- 30. МыльнянкаМыльнянка обязана названием способности корней пениться в

- 31. Есть легенда о прекрасной девушке Анюте, была

- 32. МятаМята — одно из древнейших пряновкусовых и

- 33. Родина мяты точно не установлена, скорее всего, она

- 34. Мята перечнаяИзвестна также под названиями аптечная , лекарственная

- 35. Использованные источники:http://www.life-nature.ru/articles/2/paprik.at.uahttps://ru.wikipedia.org/wiki/ klioma-servise.in.uaagro-ukraine.com

Слайд 1Откуда пришли

названия растений

Выполнила учитель начальных классов

Бозщакульской основной школы

Разумова Светлана Николаевна

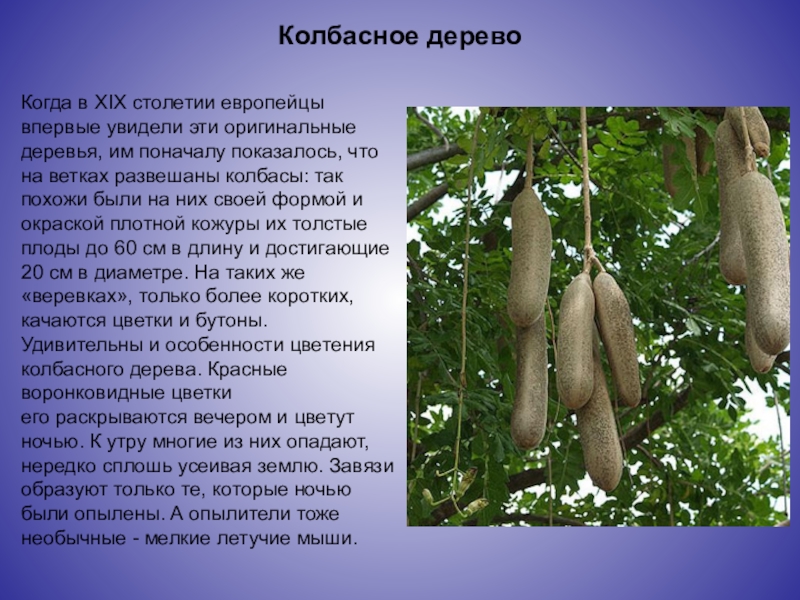

Слайд 2Колбасное дерево

Когда в XIX столетии европейцы впервые увидели эти оригинальные деревья,

Удивительны и особенности цветения колбасного дерева. Красные воронковидные цветки его раскрываются вечером и цветут ночью. К утру многие из них опадают, нередко сплошь усеивая землю. Завязи образуют только те, которые ночью были опылены. А опылители тоже необычные - мелкие летучие мыши.

Слайд 3 Научное название колбасного дерева - кигелия . Растет кигелия поодиночке или в группах

Местные жители используют плоды кигелии при приготовлении прохладительных напитков с очень необычным и своеобразным вкусом. Для этого плоды замачивают вводе, добавляют дикий мед и оставляют бродить. Различные части дерева африканцы используют для приготовления лекарств. Из коры готовят средство от укусов ядовитых змей, а измельченную в порошок кору используют для заживления ран.

К великому сожалению, вскоре выяснилось, что эти плоды несъедобны и, с точки зрения европейцев, совершенно бесполезны. Однако название «колбасное дерево» закрепилось за растением.

Слайд 4Капустное дерево

По склонам центрального островного хребта до высоты 600 метров растут необычные

В полутора тысячах километров от Африканского материка в безбрежных просторах южной части Атлантического океана затерялся маленький островок Св. Елены. Знаменит остров тем, что здесь долгие годы провел в изгнании Наполеон Бонапарт.

Слайд 5

На острове ход времени как бы остановился: прошли миллионы лет, а страницы истории

Это красивое раскидистое дерево с темной корой, покрытой мхами и лишайниками. На концах черных и почти голых веток растут большие глянцевые темно-зеленые листья. В октябре и ноябре на дереве появляется множество зеленовато-белых соцветий, похожих на соцветия-корзинки маргаритки.

Слайд 6 Второе знаменитое дерево острова - мужское капустное дерево. Мужские капустные деревья имеют высоту

Еще одно капустное дерево с острова Святой Елены носит название белоствольной капусты. В XIX в., когда капустные деревья острова Святой Елены были описаны, этот вид был одним из самых распространенных эндемичных растений на острове. В настоящее же время белоствольная капуста встречается еще более редко, чем другие сохранившиеся виды. Но в целом все капустные деревья острова находятся на грани исчезновения и нуждаются в охране.

Слайд 8 Смешное название, не правда ли? Почему соединились вместе два совершенно

Начнем с последнего, с чая. В старину это растение носило еще одно имя: копорский чай . В селе Копорье под Петербургом существовал необычный промысел: там собирали листья этого растения, сушили их и добавляли к чаю настоящему, китайскому, таким образом, подделывая его. Китайский чай был дорог, а местный заменитель не стоил ничего. Что же касается первой половины...

Вслушайтесь, как звучат другие названия иван-чая : чай-иван, Иванова трава, иван-трава и, наконец, ива-трава. В самом деле, листья у этого растения совсем как у многих ив: узкие, длинные, остроконечные. Звучит сравнение с ивой и в названиях на других языках: «французская ива» - по-английски, «ива святого Антуана» - по-французски, «вербовка» (похожая на вербу) - по-чешски. Так что же, как вы думаете, возникло вначале: ива или Иван?

Слайд 10 Собирая в теплый день на болотах голубику, невольно замечаешь, что тебя

На самом же деле объяснение этому иное. Источником одуряющего запаха и, следовательно, связанных с ним неприятных ощущений является эфирное масло невысокого болотного кустарничка багульника из семейства вересковых.

Название «багульник» соответствует свойствам этого растения: позабытый уже глагол «багулить» значит «отравлять». Причем отравлять в самом прямом смысле: входящее в состав эфирного масла вещество ледол весьма ядовито. Отсюда еще происходит вышедшее из нашего языка прилагательное багульный - ядовитый, одуряющий, терпкий, крепкий. Используя одуряющие свойства листьев багульника, в старину изготавливали особо крепкий табак, подмешивая в него «багульные» листья.

Слайд 12 Ромашка - казалось бы, что может быть обычнее этого вошедшего испокон

Тщетно разыскивать его в старинных русских рукописных травниках - оно появилось лишь... в конце XVIII века. А до того медики и аптекари - лучшие в старину знатоки растений - именовали ромашку по-латыни очень звучно: Anthemis romana , что в переводе значит пупавка римская (Рим и по-латыни, и по-итальянски произносится «Рома»).

В русском обиходе это латинское название превратилось постепенно в «романову траву», затем в «роману», или «раману» и, наконец, в популярную русскую «ромашку». Прямо как в игре в испорченный телефон.

Слайд 14 Еще задолго до появления картофеля в Европе среди ботаников ходили слухи о

Считается, что первые клубни картофеля привез с американского острова Роанок знаменитый английский адмирал (в прошлом не менее знаменитый пират) Фрэнсис Дрейк. Привезенные им клубни походили по описаниям на клубни батата и поэтому их и назвали этим именем.

На самом деле это был настоящий картофель, не имевший к батату, клубненосному растению из Южной Африки, никакого отношения. Но в силу традиции название батат в Англии прижилось и сохранилось (в несколько измененном виде) до наших дней.

Слайд 15Слово «картофель» произошло от итальянского «трюфель».

Трюфели - съедобные грибы, чьи плодовые тела,

в земле, общими очертаниями действительно напоминают клубень

картофеля.

Слайд 16Кстати, одно время картофель называли даже «земляными яблоками» или просто«земляными плодами». В

Когда же картофель прижился в России, то появилось множество различных вариантов его названия: картошка, картоха, картопля, картофеля и т. п.

Слайд 18

В «Кратком этимологическом словаре» про слово «чай» сказано, что оно

Арабский купец Сулейман, посетивший Китай в IX веке, рассказывал: «Жители Китая привыкли употреблять как напиток вытяжку из растений, называемых сак, или сакх, листья которых ароматны и имеют горький вкус. Этот напиток считают очень полезным. Листья сака продаются во всех городах империи».

Монах-иезуит Иоан Маффеус в 1589 году называет этот напиток «чиа». А другой монах Луи Ле Комб в своей книге «Новые мемуары о стране Китай», вышедшей в 1696 году, говорит и о других вариантах: «Китайцы называют его «ча», и только на диалекте провинции Фукиен он носит название «тэ». Примерно в то же время, когда вышла книга Ле Комба, голландский купец Якоб Брейн рассказывает о «новоселе» Амстердамского ботанического сада - китайском кустарнике тэ. Это, пожалуй, и есть первое знакомство с популярным нынче растением и напитком из его листьев. Значит, первый куст чая попал в Европу из южной части Китая. Оттуда же пришло и его южнокитайское название «тэ», соответствующее, с некоторыми вариациями, английскому «ти», немецкому «тее» и итальянскому «те».

А вот северокитайское «ча» дало основу русскому слову «чай», обозначающему как само растение, так и напиток из его листьев.

Слайд 20Секвойя - дерево, названное именем вождя

На востоке Северной Америки, там,

Во второй половине XVIII века на этой земле родился будущий великий вождь племени чероки - Секвойя. Он с детства обладал способностями к рисованию, был прекрасным ювелиром и кузнецом. Но прославился Секвойя разработкой алфавита родного языка. Потребовалось создать 85 знаков, чтобы отразить все богатство языка чероки и перенести живую речь на бумагу. Секвойя закончил свою кропотливую работу в 1821 году, и спустя несколько лет была выпущена первая газета «Чероки Феникс», наполовину напечатанная с помощью этого алфавита.

Секвойя (Джордж Гесс) - вождь индейского племени чероки, изобретатель слоговой азбуки чероки (1826 год), основатель газеты «Чероки Феникс» на языке чероки (1828 год).

Слайд 21Первой книгой, изданной на языке чероки, стало Евангелие.

Секвойю заставили принять

Слайд 22 Никто не издаёт теперь книг на языке чероки, но имя Секвойи

Имя этому дереву дало племя чероки в память о своем вожде, а увековечил его в ботаническом названии австрийский ботаник Стефан Фридрих Эндлихер в 1847 году.

Кроме секвойи, память о великом вожде хранит название и другого реликтового дерева Северной Америки - секвойя дендрон, или, в буквальном переводе, «секвойное дерево».

Слайд 24 При изучении истории имен различных растений ботаники и лингвисты часто

Например, слово «порть», или «пороть», означавшее в старославянском языке «крыло», сейчас полностью исчезло из живой речи, но сохранилось в названии папоротников , листья которых напоминают крылья диковинных птиц.

То же относится и к слову «полети» - «гореть»: от него произошел не только глагол «спалить», но и название растения - полынь. Связано это, видимо, с резким, отдающим гарью запахом этого растения и едким, горьким вкусом, от которого «горит» во рту.

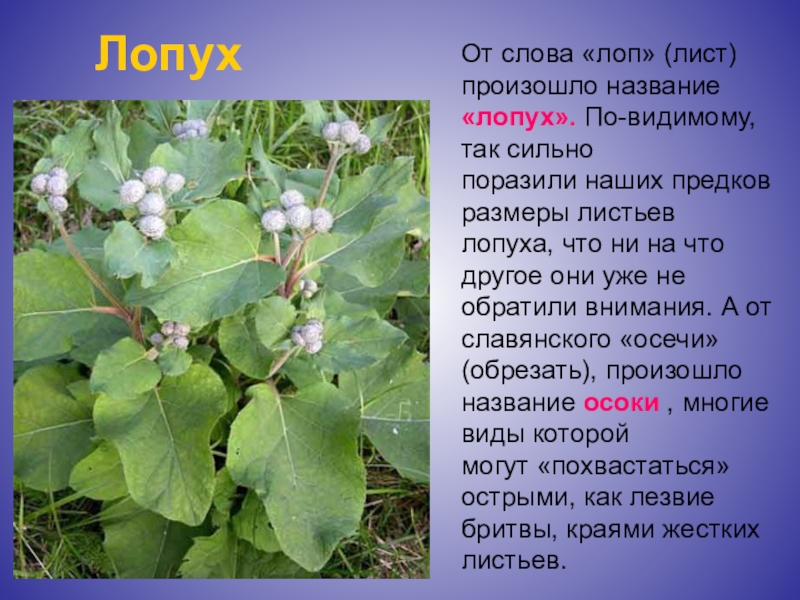

Слайд 25От слова «лоп» (лист) произошло название «лопух». По-видимому, так сильно поразили наших предков

Лопух

Слайд 26Интересно, что резкий характерный запах свойствен только черной смородине, и поныне растущей в

Смородина

Старославянское слово «смрад» означает «сильный,

неприятный запах». Отсюда -смородина.

Слайд 27Далеко не всегда удается проследить историю названий растений. Это в первую очередь касается

Слайд 28Шалфей

Название шалфея (Salvia officinalis) происходит от слова salvare, то есть «спасать»

Слайд 30Мыльнянка

Мыльнянка обязана названием способности корней пениться в воде. Мыльнянка содержит сапонины,

Слайд 31Есть легенда о прекрасной девушке Анюте, была она влюблена в юношу,

Анютины глазки

Слайд 32Мята

Мята — одно из древнейших пряновкусовых и медицинских растений семейства яснотковые.

Родовое название мяты — Mentha — происходит из древнегреческой мифологии, от имени нимфы Менты (олицетворение разума), которую боги превратили в растение.

Слайд 33 Родина мяты точно не установлена, скорее всего, она возникла в Средиземноморском регионе.

Ментол — основная составная часть многих медицинских препаратов, таких как валидол, валокордин и др. Врачи назначают препараты с ментолом при стенокардии, при спазмах сосудов головного мозга, при повышенной нервной возбудимости.

Практически все виды мяты используются человеком. К тому же они легко гибридизируются между собой, создавая волнующее многообразие запахов и красок.