Слайд 1«Нарушение письменной речи. Формы дисграфий. Аграмматизмы»

Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение «Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа V вида»

Березники, 2013

Разработчик: Дьякова Светлана Геннадьевна, учитель русского языка и литературы, логопед I кв.к.

Слайд 2определение понятия «письменная речь»;

психофизиологические основы для освоения навыка письма;

виды нарушений письменной

речи;

классификация дисграфий.

"Письменная речь - есть более высокое качество личности, чем даже самая совершенная "каллиграфия", - писал

Ш.А. Амонашвили.

Слайд 3Письменная речь

вид временных связей второй сигнальной системы;

одна из форм существования

языка, вторичная, более поздняя во времени возникновения по отношению к устной речи;

из двух равноправных составляющих:

чтение (процесс декодирования речи)

письмо (кодирование).

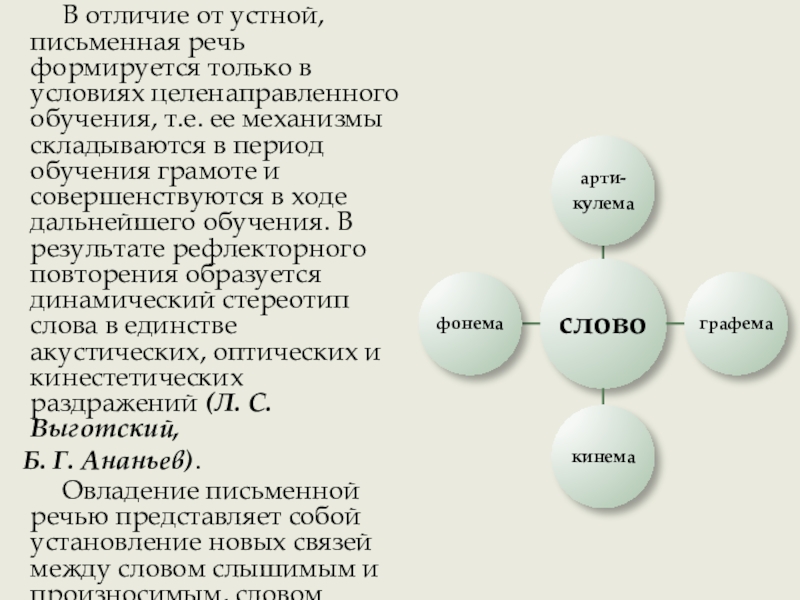

Слайд 4 В отличие от устной, письменная речь формируется только в условиях целенаправленного

обучения, т.е. ее механизмы складываются в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе дальнейшего обучения. В результате рефлекторного повторения образуется динамический стереотип слова в единстве акустических, оптических и кинестетических раздражений (Л. С. Выготский,

Б. Г. Ананьев).

Овладение письменной речью представляет собой установление новых связей между словом слышимым и произносимым, словом видимым и записываемым.

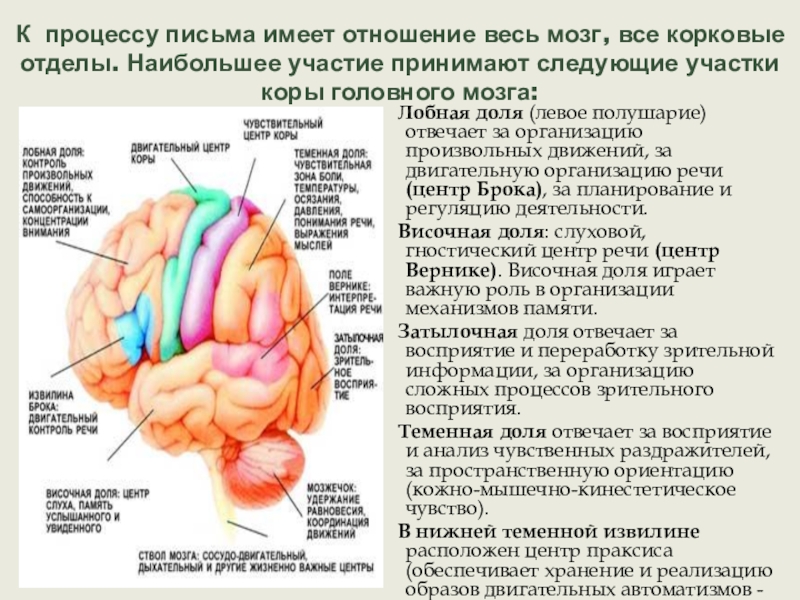

Слайд 5К процессу письма имеет отношение весь мозг, все корковые отделы. Наибольшее

участие принимают следующие участки коры головного мозга:

Лобная доля (левое полушарие) отвечает за организацию произвольных движений, за двигательную организацию речи (центр Брока), за планирование и регуляцию деятельности.

Височная доля: слуховой, гностический центр речи (центр Вернике). Височная доля играет важную роль в организации механизмов памяти.

Затылочная доля отвечает за восприятие и переработку зрительной информации, за организацию сложных процессов зрительного восприятия.

Теменная доля отвечает за восприятие и анализ чувственных раздражителей, за пространственную ориентацию (кожно-мышечно-кинестетическое чувство).

В нижней теменной извилине расположен центр праксиса (обеспечивает хранение и реализацию образов двигательных автоматизмов - механический элемент письма).

Слайд 6Психофизиологической основой процесса письма

является совместная работа четырех различных анализаторов (подсистема центральной

нервной системы, обеспечивающая приём и первичный анализ информации. Периферийная часть анализатора —рецептор, центральная часть анализатора —мозг.):

речеслуховой /акустический/ (система восприятия устной, вокальной и письменной речи)

речедвигательный (восприятие и анализ информации от органов речи)

зрительный /оптический/ (обеспечивающий восприятие и анализ зрительных раздражений)

двигательный (служащий центральным аппаратом построения движений, обеспечивающий формирование целенаправленных реакций )

Слайд 7А. Р. Лурия в свое работе «Очерки психофизиологии письма» (1953 г.)

раскрыл ряд последовательных специальных операций письма:

мотив (для чего я пишу?)

замысел (отбор слов, фраз; организуется определенная последовательность слов во фразе, фраз в тексте)

анализ звукового состава слова (определить конкретные звуки в слове, их последовательность)

проговаривание (явное - скрытое; позволяет в момент записи уточнить звуковой состав слова; задействованы речедвигательный и речеслуховой анализаторы)

соотнесение заранее выделенной фонемы с графемой (речеслуховой , зрительный анализаторы)

перешифровка графемы в кинему (кинетическая система последовательных движений, необходимых для записи; зрительный и двигательный анализаторы)

параллельно с записью идет операция по грамматическому, морфологическому анализу

Слайд 8Параллельно с этим осуществляется точная, синхронная, скоординированная работа многих психических процессов:

восприятия,

памяти,

анализа и синтеза,

произвольного внимания,

пространственно-временных представлений,

целенаправленной деятельности.

Слайд 9Для овладения письменной речью имеет также существенное значение степень сформированности всех

сторон речи, поэтому нарушения звукопроизношения, фонематического, лексико-грамматического развития находят отражение в качестве навыков письма и чтения.

Таким образом, процесс письма – сложный, взаимосвязанный психофизиологический акт и недоразвитие либо нарушение хотя бы одного из анализаторов или психических процессов, участвующих в этом акте приводит к дефектам письма, к нарушению письменной речи.

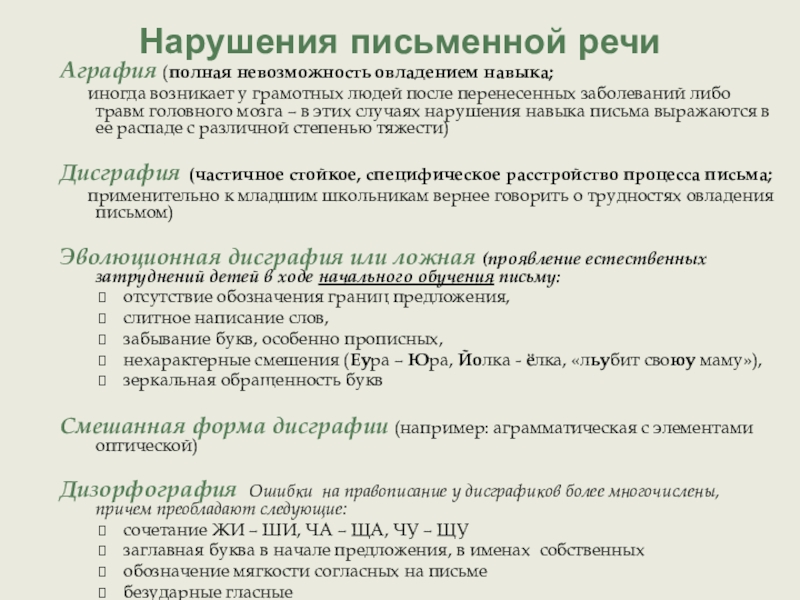

Слайд 10Нарушения письменной речи

Аграфия (полная невозможность овладением навыка;

иногда возникает у грамотных

людей после перенесенных заболеваний либо травм головного мозга – в этих случаях нарушения навыка письма выражаются в ее распаде с различной степенью тяжести)

Дисграфия (частичное стойкое, специфическое расстройство процесса письма;

применительно к младшим школьникам вернее говорить о трудностях овладения письмом)

Эволюционная дисграфия или ложная (проявление естественных затруднений детей в ходе начального обучения письму:

отсутствие обозначения границ предложения,

слитное написание слов,

забывание букв, особенно прописных,

нехарактерные смешения (Еура – Юра, Йолка - ёлка, «льубит своюу маму»),

зеркальная обращенность букв

Смешанная форма дисграфии (например: аграмматическая с элементами оптической)

Дизорфография Ошибки на правописание у дисграфиков более многочислены, причем преобладают следующие:

сочетание ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных

обозначение мягкости согласных на письме

безударные гласные

парные согласные

непроизносимая согласная

разделительные Ъ и Ь знаки

словарные слова

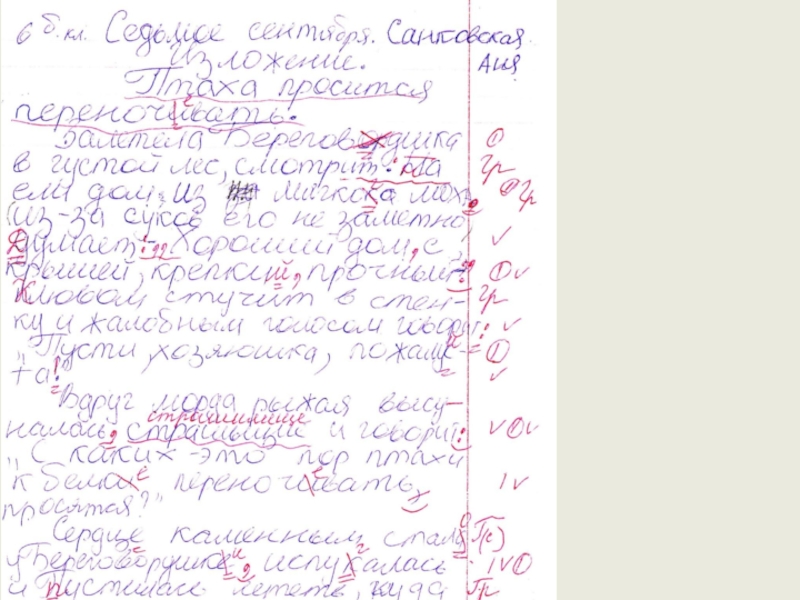

Слайд 11Основные признаки дисграфии

Дисграфия проявляется нарушениями почерка, достаточным количеством ошибок в письменной

речи:

заменой одних букв на другие (чаще — по принципу схожести написания или подобия звуков),

искажение звукобуквенной структуры слова (пропуски, перестановки, добавления букв, слогов),

искажение структуры предложения (пропуски, раздельное написание слова, слитное написание слов),

аграмматизмы (по типу управления, согласования).

Почерк у детей с дисграфией зачастую неровный, с отсутствием пунктуационных знаков и заглавных букв. Ребенок обычно пишет медленно, присутствует некая зависимость почерка от эмоционального состояния (чем больше расстроен ребенок, тем более неровный у него почерк). При этом точность других действий, требующих подвижности пальцев, может быть не нарушена.

Регулярные занятия грамматикой зачастую не приносят определенного результата. У ребенка мало-помалу укрепляется ощущение в собственной неполноценности, он старается избегать всех видов деятельности, которые требуют письменной речи.

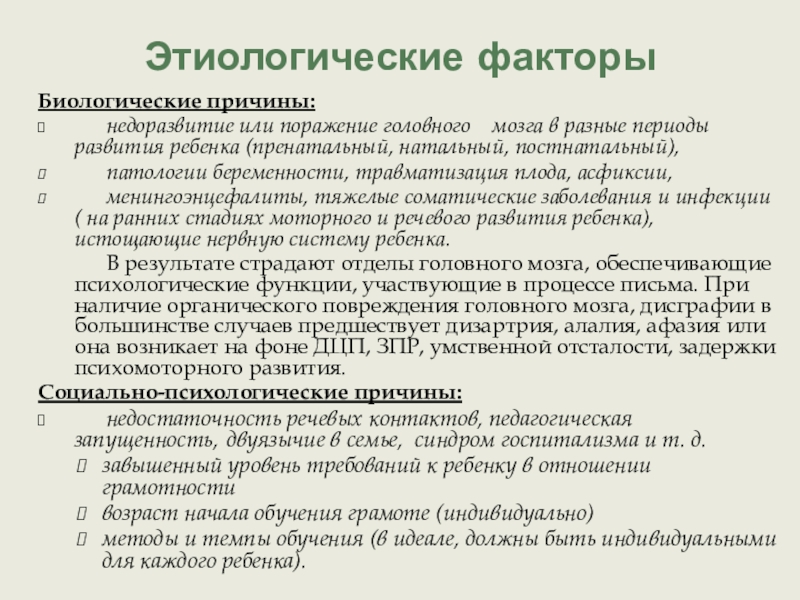

Слайд 13Этиологические факторы

Биологические причины:

недоразвитие или поражение головного мозга в разные

периоды развития ребенка (пренатальный, натальный, постнатальный),

патологии беременности, травматизация плода, асфиксии,

менингоэнцефалиты, тяжелые соматические заболевания и инфекции ( на ранних стадиях моторного и речевого развития ребенка), истощающие нервную систему ребенка.

В результате страдают отделы головного мозга, обеспечивающие психологические функции, участвующие в процессе письма. При наличие органического повреждения головного мозга, дисграфии в большинстве случаев предшествует дизартрия, алалия, афазия или она возникает на фоне ДЦП, ЗПР, умственной отсталости, задержки психомоторного развития.

Социально-психологические причины:

недостаточность речевых контактов, педагогическая запущенность, двуязычие в семье, синдром госпитализма и т. д.

завышенный уровень требований к ребенку в отношении грамотности

возраст начала обучения грамоте (индивидуально)

методы и темпы обучения (в идеале, должны быть индивидуальными для каждого ребенка).

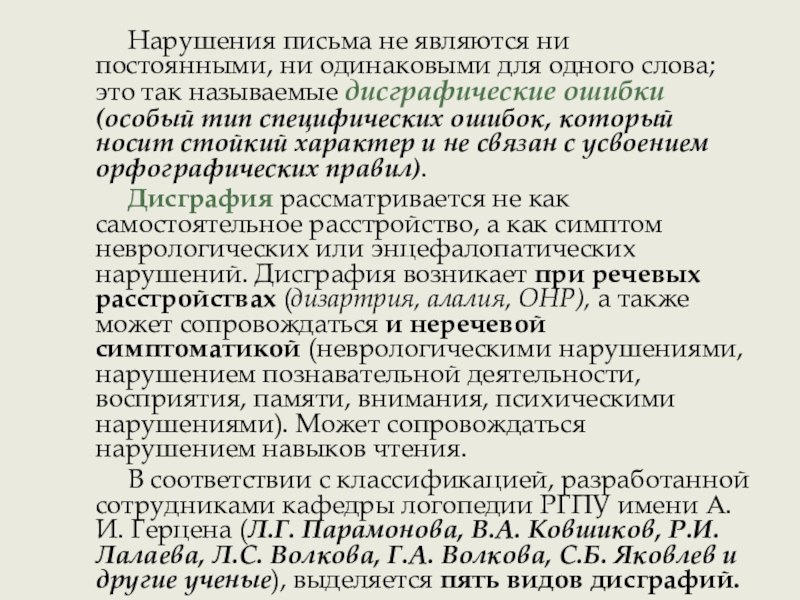

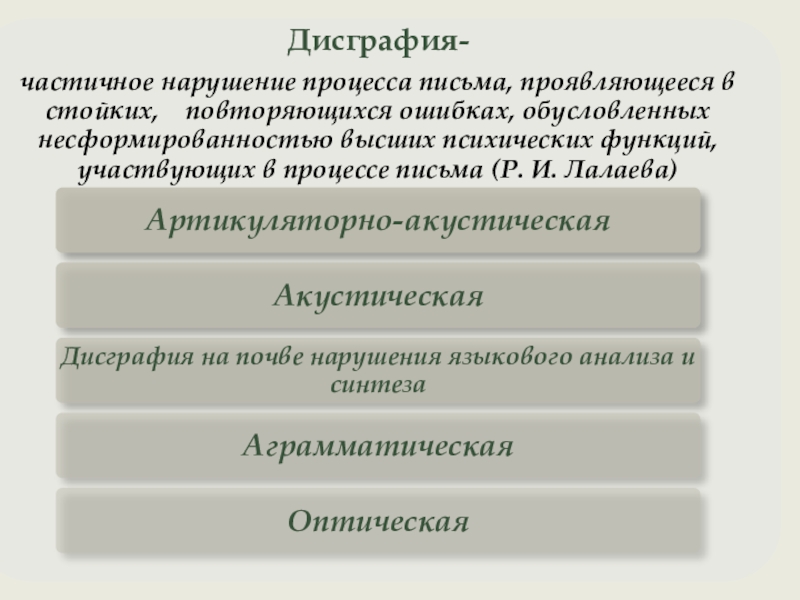

Слайд 14 Нарушения письма не являются ни постоянными, ни одинаковыми для одного слова;

это так называемые дисграфические ошибки (особый тип специфических ошибок, который носит стойкий характер и не связан с усвоением орфографических правил).

Дисграфия рассматривается не как самостоятельное расстройство, а как симптом неврологических или энцефалопатических нарушений. Дисграфия возникает при речевых расстройствах (дизартрия, алалия, ОНР), а также может сопровождаться и неречевой симптоматикой (неврологическими нарушениями, нарушением познавательной деятельности, восприятия, памяти, внимания, психическими нарушениями). Может сопровождаться нарушением навыков чтения.

В соответствии с классификацией, разработанной сотрудниками кафедры логопедии РГПУ имени А.И. Герцена (Л.Г. Парамонова, В.А. Ковшиков, Р.И. Лалаева, Л.С. Волкова, Г.А. Волкова, С.Б. Яковлев и другие ученые), выделяется пять видов дисграфий.

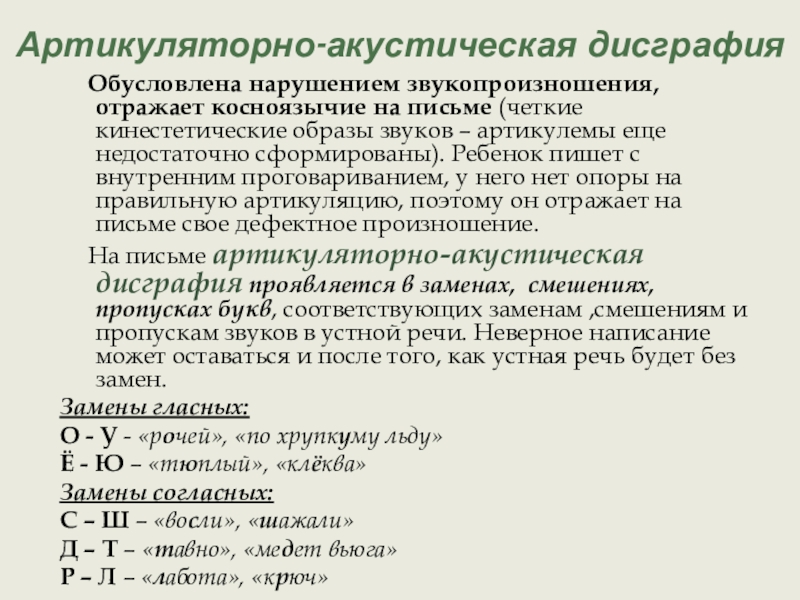

Слайд 16Артикуляторно-акустическая дисграфия

Обусловлена нарушением звукопроизношения, отражает косноязычие на письме (четкие кинестетические образы

звуков – артикулемы еще недостаточно сформированы). Ребенок пишет с внутренним проговариванием, у него нет опоры на правильную артикуляцию, поэтому он отражает на письме свое дефектное произношение.

На письме артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в заменах, смешениях, пропусках букв, соответствующих заменам ,смешениям и пропускам звуков в устной речи. Неверное написание может оставаться и после того, как устная речь будет без замен.

Замены гласных:

О - У - «рочей», «по хрупкуму льду»

Ё - Ю – «тюплый», «клёква»

Замены согласных:

С – Ш – «восли», «шажали»

Д – Т – «тавно», «медет вьюга»

Р – Л – «лабота», «крюч»

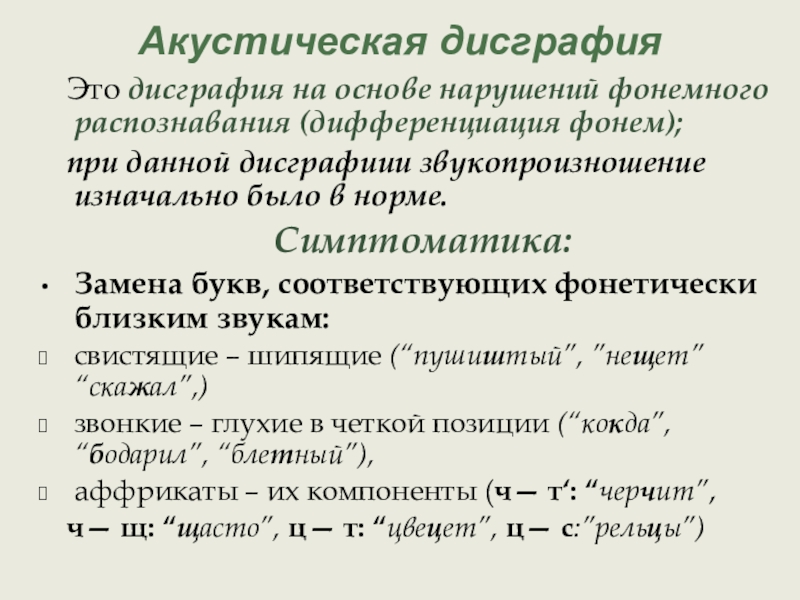

Слайд 17Акустическая дисграфия

Это дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (дифференциация фонем);

при данной дисграфиии звукопроизношение изначально было в норме.

Симптоматика:

Замена букв, соответствующих фонетически близким звукам:

свистящие – шипящие (“пушиштый”, ”нещет” “скажал”,)

звонкие – глухие в четкой позиции (“кокда”, “бодарил”, “блетный”),

аффрикаты – их компоненты (ч— т‘: “черчит”,

ч— щ: “щасто”, ц— т: “цвецет”, ц— с:”рельцы”)

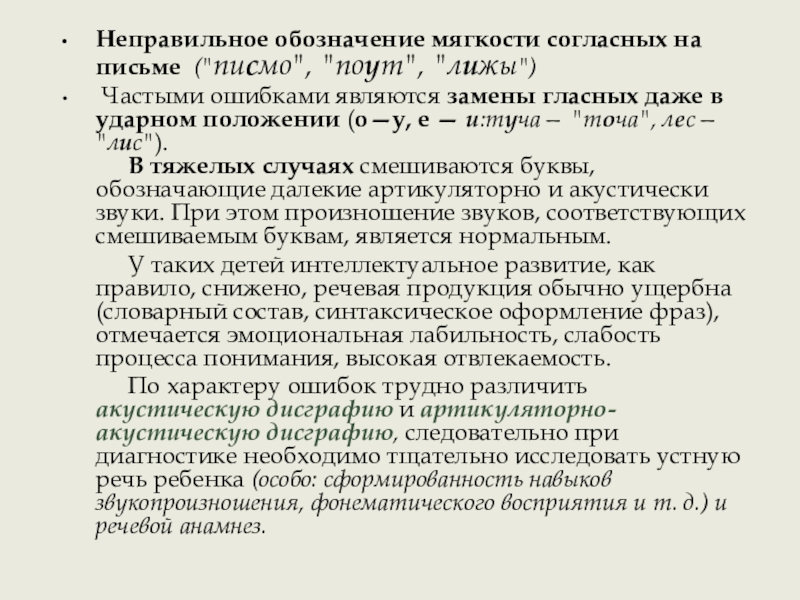

Слайд 18Неправильное обозначение мягкости согласных на письме ("писмо", "поут", "лижы")

Частыми ошибками

являются замены гласных даже в ударном положении (о—у, е — и:туча— "точа", лес— "лис").

В тяжелых случаях смешиваются буквы, обозначающие далекие артикуляторно и акустически звуки. При этом произношение звуков, соответствующих смешиваемым буквам, является нормальным.

У таких детей интеллектуальное развитие, как правило, снижено, речевая продукция обычно ущербна (словарный состав, синтаксическое оформление фраз), отмечается эмоциональная лабильность, слабость процесса понимания, высокая отвлекаемость.

По характеру ошибок трудно различить акустическую дисграфию и артикуляторно-акустическую дисграфию, следовательно при диагностике необходимо тщательно исследовать устную речь ребенка (особо: сформированность навыков звукопроизношения, фонематического восприятия и т. д.) и речевой анамнез.

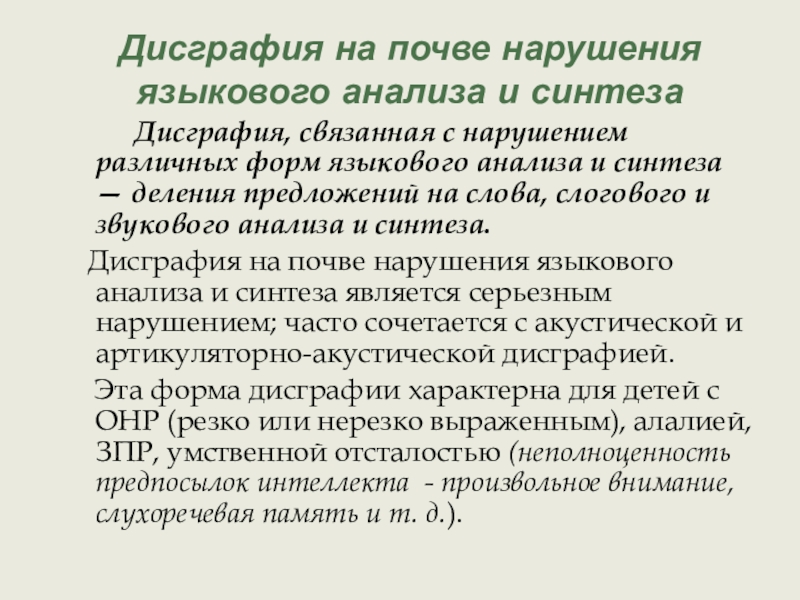

Слайд 19Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза

Дисграфия, связанная с

нарушением различных форм языкового анализа и синтеза — деления предложений на слова, слогового и звукового анализа и синтеза.

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза является серьезным нарушением; часто сочетается с акустической и артикуляторно-акустической дисграфией.

Эта форма дисграфии характерна для детей с ОНР (резко или нерезко выраженным), алалией, ЗПР, умственной отсталостью (неполноценность предпосылок интеллекта - произвольное внимание, слухоречевая память и т. д.).

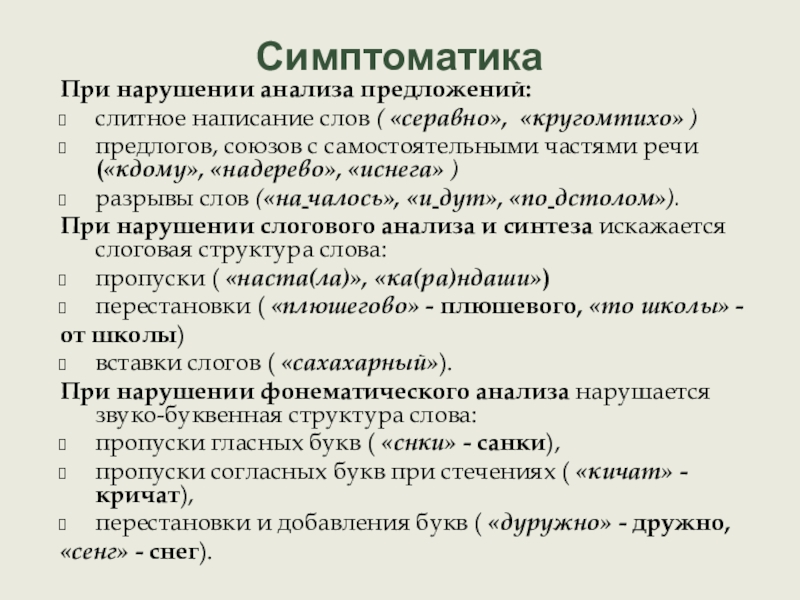

Слайд 20Симптоматика

При нарушении анализа предложений:

слитное написание слов ( «серавно», «кругомтихо» )

предлогов, союзов

с самостоятельными частями речи («кдому», «надерево», «иснега» )

разрывы слов («на чалось», «и дут», «по дстолом»).

При нарушении слогового анализа и синтеза искажается слоговая структура слова:

пропуски ( «наста(ла)», «ка(ра)ндаши»)

перестановки ( «плюшегово» - плюшевого, «то школы» -

от школы)

вставки слогов ( «сахахарный»).

При нарушении фонематического анализа нарушается звуко-буквенная структура слова:

пропуски гласных букв ( «снки» - санки),

пропуски согласных букв при стечениях ( «кичат» - кричат),

перестановки и добавления букв ( «дуружно» - дружно,

«сенг» - снег).

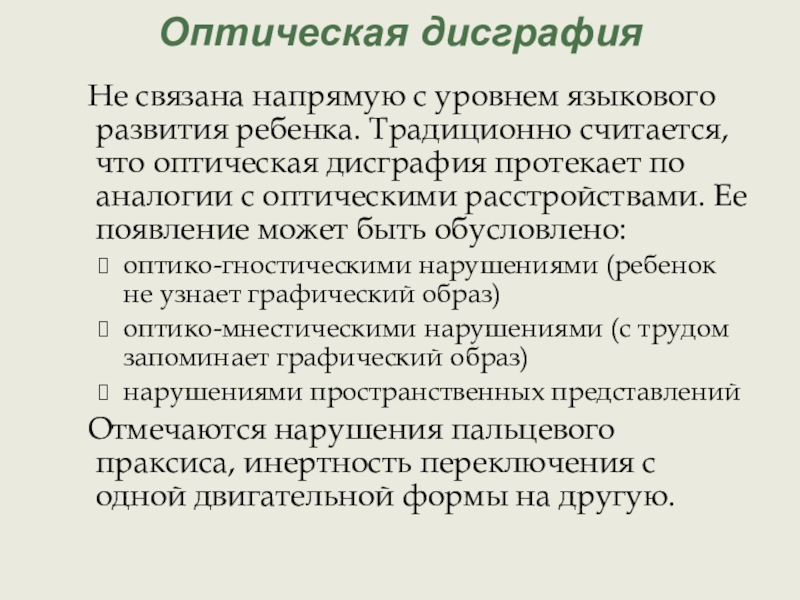

Слайд 21Оптическая дисграфия

Не связана напрямую с уровнем языкового развития ребенка. Традиционно считается,что

оптическая дисграфия протекает по аналогии с оптическими расстройствами. Ее появление может быть обусловлено:

оптико-гностическими нарушениями (ребенок не узнает графический образ)

оптико-мнестическими нарушениями (с трудом запоминает графический образ)

нарушениями пространственных представлений

Отмечаются нарушения пальцевого праксиса, инертность переключения с одной двигательной формы на другую.

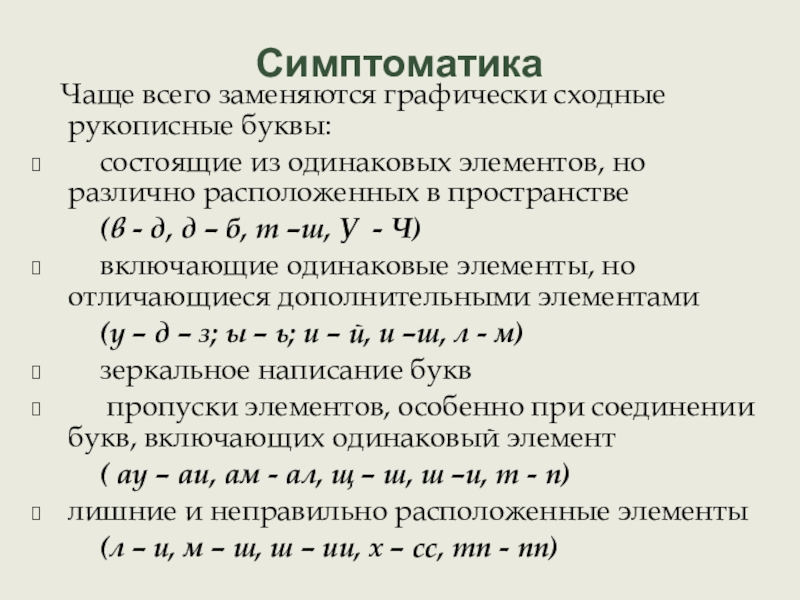

Слайд 22Симптоматика

Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы:

состоящие из одинаковых элементов,

но различно расположенных в пространстве

(в - д, д – б, т –ш, У - Ч)

включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительными элементами

(у – д – з; ы – ь; и – й, и –ш, л - м)

зеркальное написание букв

пропуски элементов, особенно при соединении букв, включающих одинаковый элемент

( ау – аи, ам - ал, щ – ш, ш –и, т - п)

лишние и неправильно расположенные элементы

(л – и, м – ш, ш – ии, х – сс, тп - пп)

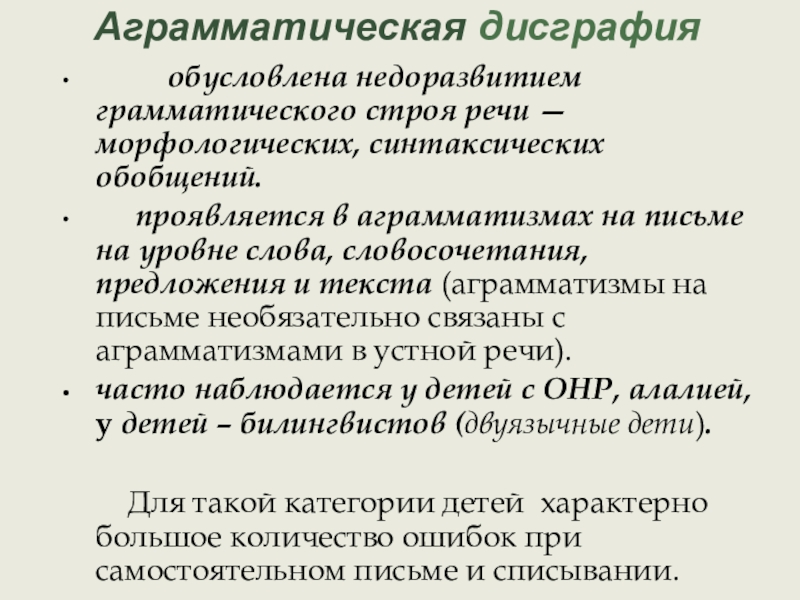

Слайд 23Аграмматическая дисграфия

обусловлена недоразвитием грамматического строя речи — морфологических, синтаксических обобщений.

проявляется в аграмматизмах на письме на уровне слова, словосочетания, предложения и текста (аграмматизмы на письме необязательно связаны с аграмматизмами в устной речи).

часто наблюдается у детей с ОНР, алалией, у детей – билингвистов (двуязычные дети).

Для такой категории детей характерно большое количество ошибок при самостоятельном письме и списывании.

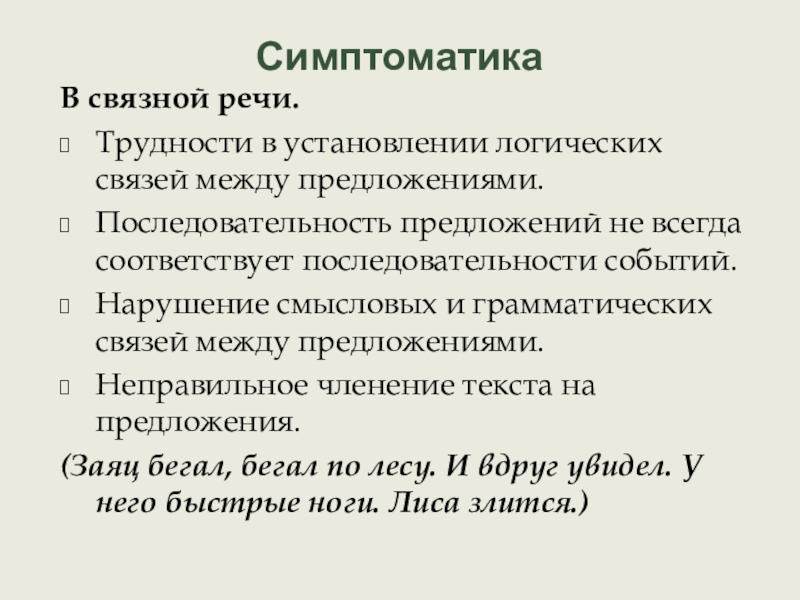

Слайд 24Симптоматика

В связной речи.

Трудности в установлении логических связей между предложениями.

Последовательность предложений не

всегда соответствует последовательности событий.

Нарушение смысловых и грамматических связей между предложениями.

Неправильное членение текста на предложения.

(Заяц бегал, бегал по лесу. И вдруг увидел. У него быстрые ноги. Лиса злится.)

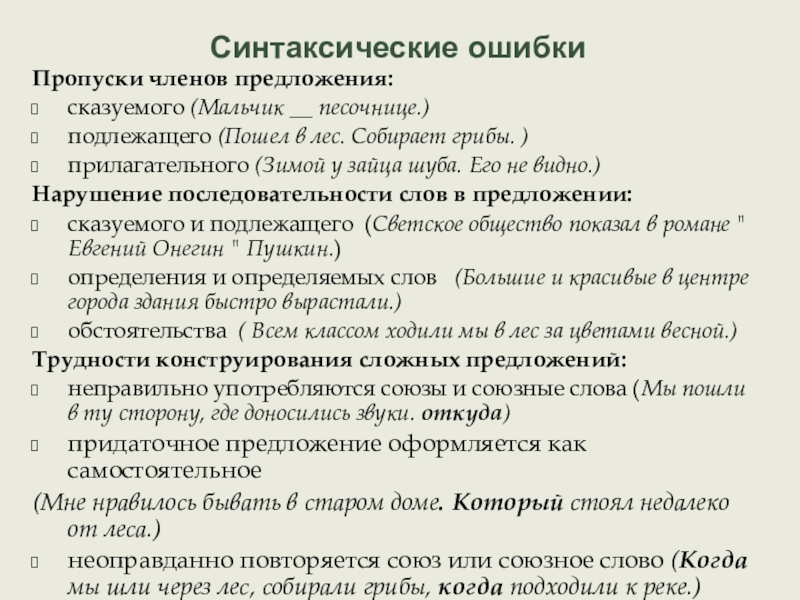

Слайд 25Синтаксические ошибки

Пропуски членов предложения:

сказуемого (Мальчик __ песочнице.)

подлежащего (Пошел в

лес. Собирает грибы. )

прилагательного (Зимой у зайца шуба. Его не видно.)

Нарушение последовательности слов в предложении:

сказуемого и подлежащего (Светское общество показал в романе " Евгений Онегин " Пушкин.)

определения и определяемых слов (Большие и красивые в центре города здания быстро вырастали.)

обстоятельства ( Всем классом ходили мы в лес за цветами весной.)

Трудности конструирования сложных предложений:

неправильно употребляются союзы и союзные слова (Мы пошли в ту сторону, где доносились звуки. откуда)

придаточное предложение оформляется как самостоятельное

(Мне нравилось бывать в старом доме. Который стоял недалеко от леса.)

неоправданно повторяется союз или союзное слово (Когда мы шли через лес, собирали грибы, когда подходили к реке.)

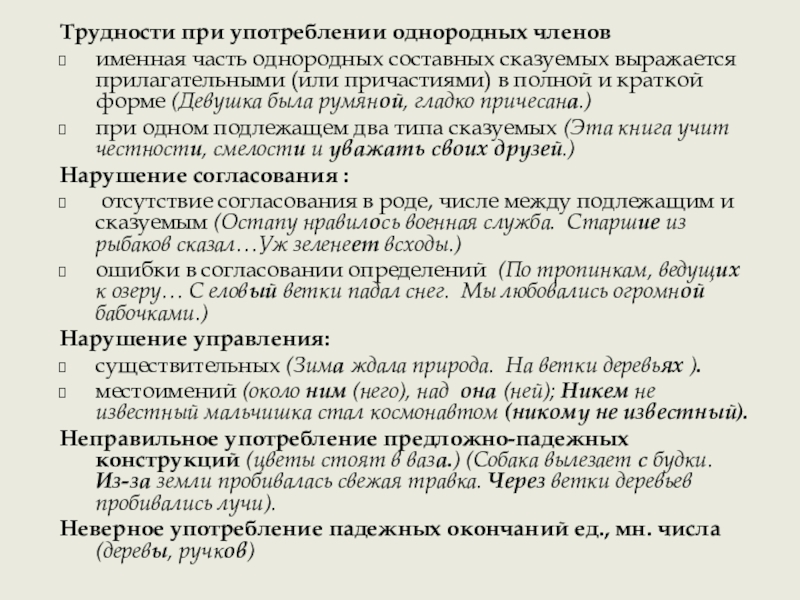

Слайд 26Трудности при употреблении однородных членов

именная часть однородных составных сказуемых выражается

прилагательными (или причастиями) в полной и краткой форме (Девушка была румяной, гладко причесана.)

при одном подлежащем два типа сказуемых (Эта книга учит честности, смелости и уважать своих друзей.)

Нарушение согласования :

отсутствие согласования в роде, числе между подлежащим и сказуемым (Остапу нравилось военная служба. Старшие из рыбаков сказал…Уж зеленеет всходы.)

ошибки в согласовании определений (По тропинкам, ведущих к озеру… С еловый ветки падал снег. Мы любовались огромной бабочками.)

Нарушение управления:

существительных (Зима ждала природа. На ветки деревьях ).

местоимений (около ним (него), над она (ней); Никем не известный мальчишка стал космонавтом (никому не известный).

Неправильное употребление предложно-падежных конструкций (цветы стоят в ваза.) (Собака вылезает с будки. Из-за земли пробивалась свежая травка. Через ветки деревьев пробивались лучи).

Неверное употребление падежных окончаний ед., мн. числа (деревы, ручков)

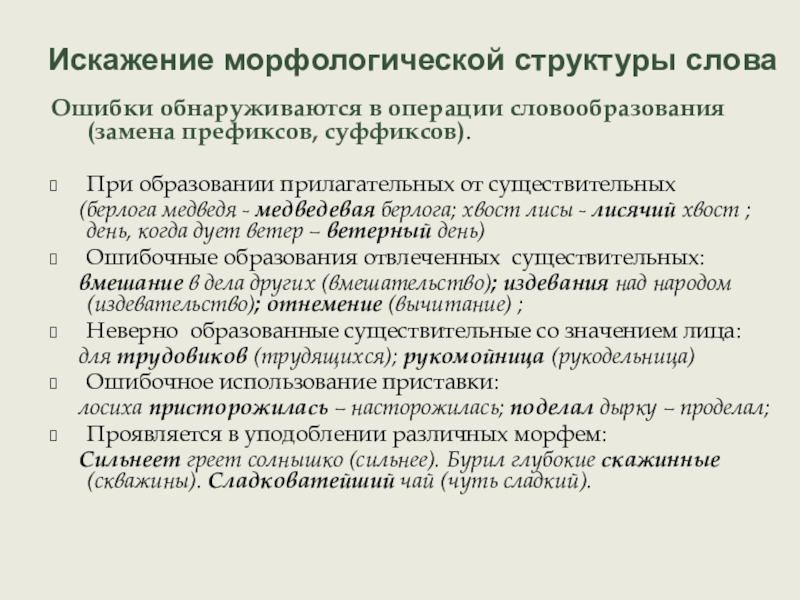

Слайд 27Искажение морфологической структуры слова

Ошибки обнаруживаются в операции словообразования (замена префиксов, суффиксов).

При

образовании прилагательных от существительных

(берлога медведя - медведевая берлога; хвост лисы - лисячий хвост ; день, когда дует ветер – ветерный день)

Ошибочные образования отвлеченных существительных:

вмешание в дела других (вмешательство); издевания над народом (издевательство); отнемение (вычитание) ;

Неверно образованные существительные со значением лица:

для трудовиков (трудящихся); рукомойница (рукодельница)

Ошибочное использование приставки:

лосиха присторожилась – насторожилась; поделал дырку – проделал;

Проявляется в уподоблении различных морфем:

Сильнеет греет солнышко (сильнее). Бурил глубокие скажинные (скважины). Сладковатейший чай (чуть сладкий).

Слайд 28Список литературы:

Лалаева Р. И. Нарушение письма у детей с ОНР. Учебное

пособие. / Под ред. Волковой Л.С. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. – 208 с.

Логинова Е.А. Нарушения письма. Учебное пособие. / Под ред. Волковой Л.С. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. – 208 с.

Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей - СПб.: Союз, Лениздат, 2001. – 240 с.

Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. - М.: Владос, 1995. – 256 с.

Яковлев С. Б. К вопросу об аграмматизмах на письме у школьников с тяжелыми нарушениями речи. // Речевые и нервно-психические нарушения у детей и взрослых. - Л., 1987. – С.66-74.

Яковлев С. Б. Логопедическая работа по коррекции аграмматизмов в письме у учащихся школы для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Автореф. дис. … канд. пед. наук. - Л., 1988. – 26 с.

Ястребова А. В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. Пособие для учителей-логопедов. – М.: Просвещение, 1978. – 103 с.

журналы: «Логопед». «Дефектология»

статья ав. Лурия А. Р. «Очерки психофизиологии письма» – М.:Просвещение

статья ав. Ревенкова К. М. «Проблемы формирования языковой личности школьников с нарушениями речи в пространстве родного и иностранного языков»

интернет-статья ав. Жидаль Р. Ф.«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся-билингвистов в процессе обучения в начальной школе»