- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад на тему Переходный период и научный этап развития геологии

Содержание

- 1. Переходный период и научный этап развития геологии

- 2. 3.1.Становление научной геологии (вторая половина 18 столетия)

- 3. Успехи математики и механики дали резкий толчок

- 4. Период возрождения – подготовка почвы для научного истолкования накопленных геологических знаний.Мощное давление церкви.

- 5. До середины 18 в. не было подлинно

- 6. Гелиоцентрическая модель строения Солнечной системы Н.Коперника, космогонические

- 7. В сер. 18 в. появились космогонические гипотезы,

- 8. Жорж Луи Леклерк де Бюффон (1707-1788)В 1749

- 9. Гипотеза Ж.Л.Бюффона: планеты образовались вследствие сильного удара

- 10. Планетное вещество при столкновении перешло в расплавленное

- 11. Автор впервые привлек внимание естествоиспытателей к оценке

- 12. Труд “Эпохи природы” (1778) – первая попытка

- 13. Бюффон первым попытался оценить длительность истории Земли – 75 тысяч лет.

- 14. Иммануил Кант (1724-1804)1755 г. – “Всеобщая естественная

- 15. Гипотеза И.Канта: вся Вселенная образовалась из первичной

- 16. Пьер Симон Лаплас (1740-1827)Выдающийся французский математик, физик

- 17. Гипотеза Лапласа: сначала существовала вращающаяся и сжимающаяся

- 18. Представления И.Канта и П.С.Лапласа = космогонические гипотезы

- 19. Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765)Из 120 его работ

- 20. Представления М.В. Ломоносова о происхождении рудных тел.Среди

- 21. Образование рудных жил – различные по масштабу

- 22. Наклонное залегание слоев, формирование горных сооружений М.В.Ломоносов

- 23. Среди движений земной коры: дрожание (современные землетрясения);

- 24. Считал внутреннюю энергию Земли, обусловленную, по его

- 25. “Общую продолжительность геологических процессов трудно оценить, -

- 26. Сделал ряд важных наблюдений в области минералогии.

- 27. Установил, что минералы характеризуются свойственной каждому из

- 28. Ж.Б. Роме де Лилль (1736-1790)французский минералог и

- 29. Рене Жюст Гаюи (1743-1822)Французский минералог, создатель научной кристаллографии.

- 30. Во второй половине 18 в. широко проводилось

- 31. Шведский химик и минералог А.Ф.Кронштедт (1722-1765) предложил

- 32. Во второй половине 18 в. начались исследования по изучению последовательности напластования осадочных горных пород.

- 33. Дж.Ардуино (1714-1795)Венецианский минералог.Проводил работы в Италии.Выделил 3

- 34. Первичные: слюдистый, интенсивно складчатые породы, пронизанные кварцевыми

- 35. Одновременно стратиграфические исследования начинают развиваться во Франции, Германии, Англии и других странах Западной Европы.

- 36. Во Франции Ж.Э.Геттар (1715-1786) изучил осадочные породы

- 37. Иоганн Готлоб Леман (1700-1767)естествоиспытатель, геолог.Первой в истории

- 38. Основные результаты своих исследований И.Г.Леман отобразил графически,

- 39. Г.Х.Фюксель (1722-1773)1762 г. – работа “История Земли

- 40. Формации – комплекс тесно связанных по составу

- 41. Дж.Митчел (1724-1793)Английский ученыйДал общую схему расположения слоев

- 42. Вывод:В последней четверти 18 столетия уже были

- 43. Противоречия в вопросе о роли внешних и внутренних процессов в развитии Земли (борьба нептунистов и плутонистов)

- 44. Заключение:В конце 18 в. – заложен фундамент

- 45. 3.2.Героический период развития геологии (первая половина 19 столетия)

- 46. Рождение палеонтологии и биостратиграфииВзаимосвязанное возникновение палеонтологии и биостратиграфии создали основу для полноценного геологического картирования.

- 47. Вильям Смит (1769-1839)Английский естествоиспытатель.Изучая обнажившиеся в выработках

- 48. 1799 г. – “Таблицы последовательности слоев и

- 49. В.Смит доказал закономерное распределение ископаемых остатков организмов

- 50. Ж.Кювье (1769-1832) и Ал.Броньяр (1770-1847)Исследования стратиграфического разреза Парижского бассейна.

- 51. Установили:По ископаемым остаткам можно не только расчленить

- 52. В 1808 г. – опубликовали результаты исследований

- 53. Ж.Б.Омалиус д,Аллуа (1783-1875)Сопоставление разрезов Англии и Центральной

- 54. Уже к 40-м годам 19 столетия стратиграфическая

- 55. В 1835 г. – кембрий - выделен

- 56. В 1840 г. – фран.палеонтолог А. д

- 57. 1841 г. – Д.Филлипсом было предложено разделить

- 58. 1853 г. – неоген – М.Хорнс.1866 г.

- 59. Вывод: с созданием хроностратиграфической шкалы фанерозоя геология

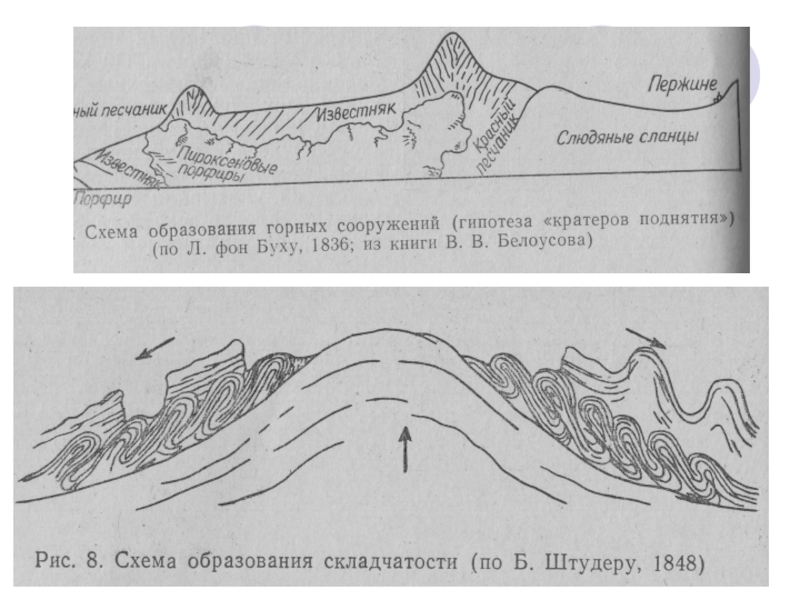

- 60. Первая тектоническая гипотеза – гипотеза “кратеров поднятия”Тяжелый удар для нептунизмаЛ. Фон Бух и А. фон Гумбольд.

- 61. Л. Фон Бух (1774 – 1853)Публично не

- 62. Гипотеза “кратеров поднятия”Все наблюдаемые нами вблизи поверхности

- 63. Л.Бух изложил и опубликовал свою гипотезу в

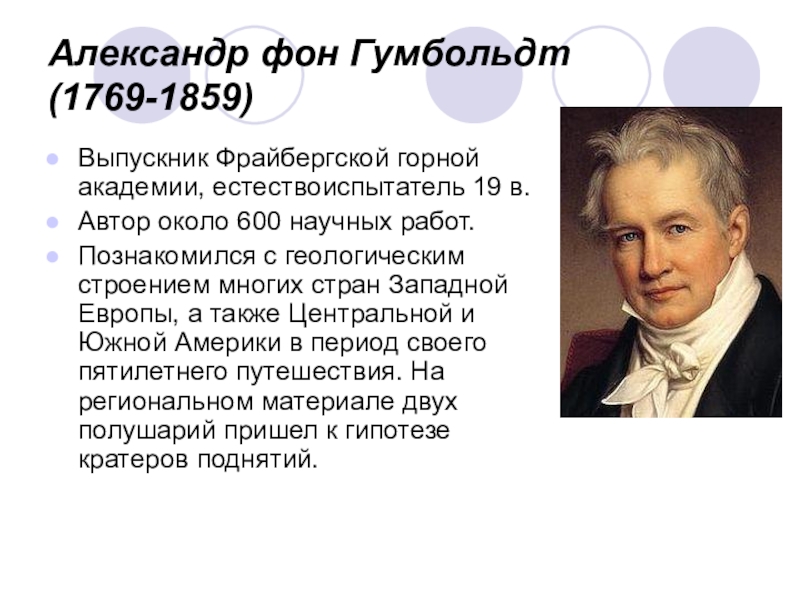

- 64. Александр фон Гумбольдт (1769-1859)Выпускник Фрайбергской горной академии,

- 65. Горообразование и сопровождающие его землетрясения происходят в

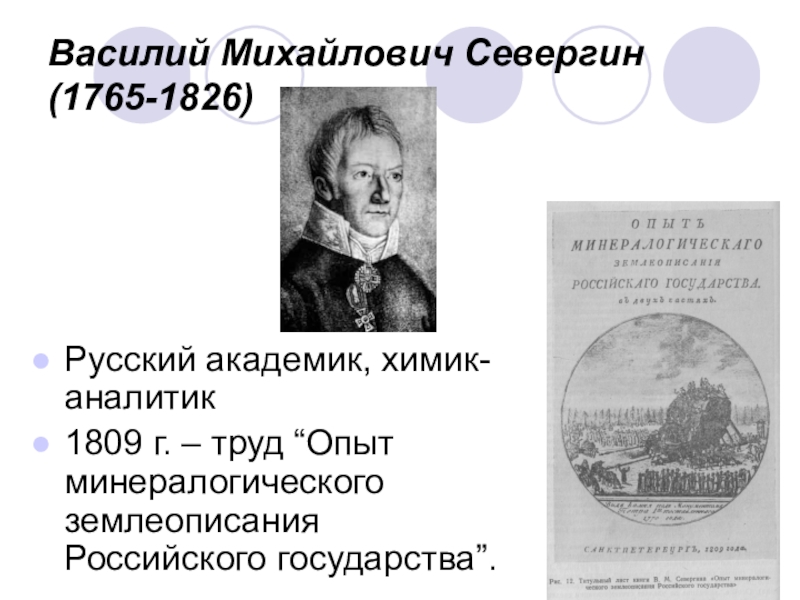

- 66. Б.Штудер (1794 – 1887)Считал, что причина поднятий

- 67. Слайд 67

- 68. Вывод: горообразование и формирование складчатых сооружений в

- 69. Катастрофисты и эволюционисты – исторический спор двух научных лагерей

- 70. Ч.Ляйель и его книга “Основы геологии…” (1830-1833)Чарлз Ляйель (1797-1875)Англ.естествоиспытатель. Основоположник научной геологии.

- 71. 1830 г. – первый том “Основы геологии,

- 72. Автор использовал все достижения современной ему геологии;

- 73. Свое учение построил исходя из трех главных

- 74. Метод актуализма“Если он твердо усвоит верование в

- 75. Дискуссия по поводу происхождения экзотических валунов. Становление ледниковой теории

- 76. Успехи в изучении минералов

- 77. И.Я.Берцелиус (1779-1848)1815 г. – предложил первую классификацию

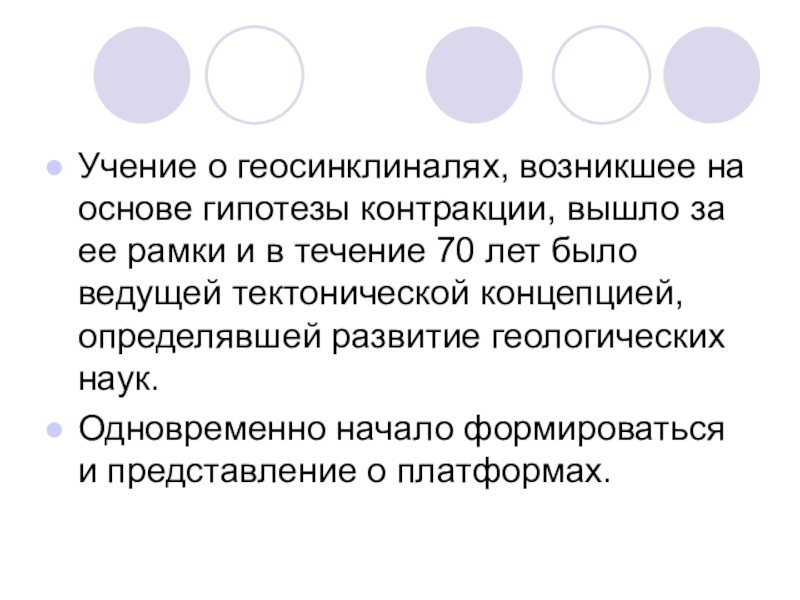

- 78. Василий Михайлович Севергин (1765-1826)Русский академик, химик-аналитик1809 г. – труд “Опыт минералогического землеописания Российского государства”.

- 79. Работы Севергина: “Первые основания минералогии” (1798), “Подробный

- 80. Р.Ж. Гаюи установил симметричное строение множества кристаллических

- 81. Х.Вейс (1780-1856)1784 г. - закон кристаллографии –

- 82. 1848 г. – О.Браве пришел к понятию

- 83. Создание первых геологических сообществ и основание национальных геологических служб

- 84. 1807 г. – Лондонское геологическое общество.1817 г.

- 85. Общества брали на себя публикацию докладов, монографий своих членов; издавали труды естествоиспытателей прошлых столетий.

- 86. Для организации геологической съемки и поисков полезных

- 87. 3.3. Классический период развития геологии (вторая половина 19 столетия)

- 88. Слайд 88

- 89. Геологические наблюдения Ч.Дарвина и влияние на развитие геологии его книги “Происхождение видов путем естественного отбора”

- 90. Чарлз Дарвин (1809-1882)Главным успехом Ч.Дарвина в геологии

- 91. Слайд 91

- 92. Теория Дарвина была популярна, но лишь спустя

- 93. Геологические очерки: материалы по геологии многочисленных островов

- 94. Гипотеза контракции Эли де Бомона и ее развитие в трудах Э.Зюсса

- 95. Л. Эли де Бомон (1798-1874)Франц.геологПытаясь усовершенствовать гипотезу

- 96. Причиной образования гор служили, по мнению Бомона,

- 97. А. Гейм (1849-1937)Швейцарский геологВ 70-х гг. –

- 98. М.Бертран (1847-1907)Французский геолог1887 г. – путем анализа тектонических несогласий установил периодический характер крупных тектонических движений.

- 99. Слайд 99

- 100. Разделил Европу на зоны гуронской, каледонской, герцинской

- 101. Эдуард Зюсс (1831-1914)Профессор Венского университета, президент Австрийской

- 102. Начал публиковаться отдельными выпусками с 1883 г.

- 103. Последний том “Лика Земли” он закончил словами:

- 104. В конце 19 – начале 20 столетия

- 105. Зарождение учения о геосинклиналях и платформах

- 106. Джеймс Холл (1811-1898)Американский геолог и палеонтолог.Значительную часть

- 107. Основные его заключения:Мощность отложений Аппалачского региона, достигающая

- 108. Гюстав Эмиль Ог (1861-1927)Французский геолог.1900 г. –

- 109. Положил начало составлению палеотектонических карт с выделением на них геосинклинальных и “эпиконтинентальных” (платформенных) морей.

- 110. Учение о геосинклиналях, возникшее на основе гипотезы

- 111. Если учение о геосинклиналях зародилось в Америке

- 112. Александр Петрович Карпинский (1847-1936)1880 г. – “Замечания

- 113. Наиболее значительные работы по геологии Русской платформы:

- 114. Точно охарактеризовал соотношение между складчатым фундаментом, сложенным

- 115. Установленная им закономерность соотношения колебательных движений складчатых и платформенных областей – закон Карпинского.

- 116. Александр Петрович Павлов (1854-1929) Материалы по геологическому

- 117. Таким образом, работы А.П.Карпинского и А.П.Павлова положили

- 118. Становление палеогеографии, геоморфологии и гидрогеологии

- 119. Начало становления палеогеографии – появление понятия о

- 120. Успехи региональной геологии позволили приступить к созданию

- 121. Таким образом, в конце 19 в. на

- 122. Крупные региональные обобщения по геологии горных и

- 123. Выделение геоморфологии в самостоятельную отрасль знаний связано

- 124. Это были представители разных географических и геологических

- 125. В конце 19 столетия появляются обобщающие труды

- 126. гидрогеологияВо второй половине 19 в. в качестве

- 127. К концу 19 столетия были разработаны основные

- 128. Развитие петрографии, минералогии, кристаллографии. Становление учения о полезных ископаемых.

- 129. Начало международного сотрудничества геологов. Первые международные геологические конгрессы

Слайд 1Тема . Переходный период (вторая половина 18 в.) и научный этап

Слайд 3Успехи математики и механики дали резкий толчок развитию многих отраслей знаний,

Слайд 4Период возрождения – подготовка почвы для научного истолкования накопленных геологических знаний.

Мощное

Слайд 5До середины 18 в. не было подлинно научного взгляда на историю

Слайд 6Гелиоцентрическая модель строения Солнечной системы Н.Коперника, космогонические идеи Р.Декарта и Г.Лейбница

Слайд 7В сер. 18 в. появились космогонические гипотезы, в которых были сделаны

Слайд 8Жорж Луи Леклерк де Бюффон

(1707-1788)

В 1749 г. – в первых трех

Слайд 9Гипотеза Ж.Л.Бюффона: планеты образовались вследствие сильного удара по Солнцу кометы; комета

Слайд 10Планетное вещество при столкновении перешло в расплавленное состояние, но вследствие относительно

Первая “катастрофическая” гипотеза происхождения Солнечной системы.

Слайд 11Автор впервые привлек внимание естествоиспытателей к оценке роли внешних космических факторов,

Слайд 12Труд “Эпохи природы” (1778) – первая попытка наметить основные этапы развития

7 этапов:

Когда Земля и планеты приняли свою форму.

Когда Земля отвердела внутри и с поверхности.

Когда воды покрыли наши континенты.

Когда схлынули воды и начали извергаться вулканы.

Когда слоны и другие животные жили на северных землях.

Когда произошло разделение континентов (путем обрушения промежуточной суши, в том числе легендарной Атлантиды).

Период могущества человека.

Слайд 14Иммануил Кант (1724-1804)

1755 г. – “Всеобщая естественная история и теория неба,

Слайд 15Гипотеза И.Канта: вся Вселенная образовалась из первичной материи, состоявшей из мелких

Слайд 16Пьер Симон Лаплас (1740-1827)

Выдающийся французский математик, физик и астроном; известен работами

1797 г. – “О происхождении мира” в книге “Изложение системы мира”

Слайд 17Гипотеза Лапласа: сначала существовала вращающаяся и сжимающаяся под влиянием силы тяжести

В отличие от представлений И.Канта, образовавшиеся из туманности планеты и их спутники представляли собой, по Лапласу, раскаленные тела, которые впоследствии остыли и затвердели.

Слайд 19Михаил Васильевич Ломоносов

(1711-1765)

Из 120 его работ вопросы геологии рассматриваются в 20,

Слайд 20Представления М.В. Ломоносова о происхождении рудных тел.

Среди рудных тел – рудные

Жилы бывают разного возраста и несут в себе разную минерализацию.

Никелевая руда

Слайд 21Образование рудных жил – различные по масштабу и возрасту движения (“трясения”)

Связывал образование металлоносных россыпей с разрушением коренных месторождений золота и сносом золота реками: “…и нигде искать их столь не надежно, как по рекам, у коих на вершинах есть рудные горы…”.

Слайд 22Наклонное залегание слоев, формирование горных сооружений М.В.Ломоносов связывает с движениями Земли:

Слайд 23Среди движений земной коры: дрожание (современные землетрясения);

медленные волнообразные,

быстрые (катастрофические), ответственные за формирование горных сооружений.

Слайд 24Считал внутреннюю энергию Земли, обусловленную, по его мнению, горением серы, главным

Слайд 25“Общую продолжительность геологических процессов трудно оценить, - писал М.В.Ломоносов, - но

Слайд 26Сделал ряд важных наблюдений в области минералогии. Дал свою классификацию горных

- металлы;

- полуметаллы;

- жирные (горючие) минералы;

- соли;

- камни и земли;

- руды.

В классификации кроме химического и минералогического состава он использует структуру и текстуру пород, а также учитывает их генезис.

Слайд 27Установил, что минералы характеризуются свойственной каждому из них кристаллографической формой. Измеряя

Слайд 28Ж.Б. Роме де Лилль (1736-1790)

французский минералог и метролог. Один из основателей

Слайд 30Во второй половине 18 в. широко проводилось детальное изучение горных выработок

Слайд 31Шведский химик и минералог А.Ф.Кронштедт (1722-1765) предложил первую классификацию минералов по

Слайд 32Во второй половине 18 в. начались исследования по изучению последовательности напластования

Слайд 33Дж.Ардуино (1714-1795)

Венецианский минералог.

Проводил работы в Италии.

Выделил 3 последовательности образовавшихся комплекса отложений,

Слайд 34Первичные: слюдистый, интенсивно складчатые породы, пронизанные кварцевыми жилами, лишенные ископаемых.

Вторичные: менее

Третичные: комплекс слоистых пород (известняков, глин, песков и др.), часто состоящий из обломков второго комплекса и заключающий в себе большое количество флоры и фауны.

В качестве самостоятельной группы – вулканические породы.

Слайд 35Одновременно стратиграфические исследования начинают развиваться во Франции, Германии, Англии и других

Слайд 36Во Франции Ж.Э.Геттар (1715-1786) изучил осадочные породы Парижского бассейна и заключенные

Позже Н.Демаре (1725-1815) составил первую геологическую карту района Оверни.

Слайд 37Иоганн Готлоб Леман (1700-1767)

естествоиспытатель, геолог.

Первой в истории геологии работой, в которой

1761 г. – приглашен в Россию, избран членом Петербургской Академии наук.

Слайд 38Основные результаты своих исследований И.Г.Леман отобразил графически, впервые составив детальнейший сводный

Слайд 39Г.Х.Фюксель (1722-1773)

1762 г. – работа “История Земли и моря, установленная по

Слайд 40Формации – комплекс тесно связанных по составу и залеганию слоев, возникших

Слайд 41Дж.Митчел (1724-1793)

Английский ученый

Дал общую схему расположения слоев и впервые закартировал складчатые

Слайд 42Вывод:

В последней четверти 18 столетия уже были созданы стратиграфические, вернее литолого-стратиграфические

Слайд 43Противоречия в вопросе о роли внешних и внутренних процессов в развитии

Слайд 44Заключение:

В конце 18 в. – заложен фундамент геологической науки. Ардуино, Фюксель,

Слайд 46Рождение палеонтологии и биостратиграфии

Взаимосвязанное возникновение палеонтологии и биостратиграфии создали основу для

Слайд 47Вильям Смит (1769-1839)

Английский естествоиспытатель.

Изучая обнажившиеся в выработках карьера слои горных пород,

Слайд 481799 г. – “Таблицы последовательности слоев и заключенных в них органических

Серия геологических карт “Нового геологического атласа Англии и Уэльса”.

Слайд 49В.Смит доказал закономерное распределение ископаемых остатков организмов в слоях земной коры,

Установил стратиграфическую последовательность слоев Англии и Уэльса. Составил первые геологические карты, на которых осадочные отложения расчленены не только по составу, но и по возрасту, правда относительному.

Геологическое картирование становится основным методом геологических исследований.

Работами В.Смита была заложена основа создания стратиграфической (геохронологической) шкалы.

Слайд 50Ж.Кювье (1769-1832) и Ал.Броньяр (1770-1847)

Исследования стратиграфического разреза Парижского бассейна.

Слайд 51Установили:

По ископаемым остаткам можно не только расчленить осадочные напластования по возрасту,

В более молодых слоях встречаются ископаемые организмы, аналоги которых можно найти и в современном органическом мире.

Древние слои содержат ископаемые остатки животных и растений, которые не встречаются среди ныне живущих и принадлежат к вымершим родам.

Эти исследования выделили среди ископаемых организмов пресноводную и морскую фауну и восстановили историю формирования Парижского бассейна.

Слайд 52В 1808 г. – опубликовали результаты исследований по геологии Парижского бассейна,

Слайд 53Ж.Б.Омалиус д,Аллуа (1783-1875)

Сопоставление разрезов Англии и Центральной Европы позволило выступить в

Слайд 54Уже к 40-м годам 19 столетия стратиграфическая шкала с выделением систем

Слайд 55В 1835 г. – кембрий - выделен англ.геологом А.Седжвиком.

1839 г. –

1839 г. – девон - А.Седжвиком и Р.Мерчисоном.

1822 г. – каменноугольная система – англ.геологами В.Конибиром и Дж.Филлипсом.

1841 г. – пермь - Р.Мерчисоном в России.

1834 г. – триас – немецким горным инженером Ф.Альберти.

1829 г. – юра – А.Броньяром.

1822 г. – мел – Ж.Б. Омалиусом д Аллуа.

1759 г. – третичная система – Дж.Ардуино.

Слайд 56В 1840 г. – фран.палеонтолог А. д Орбиньи описал около 12000

Слайд 571841 г. – Д.Филлипсом было предложено разделить все известные в то

Слайд 581853 г. – неоген – М.Хорнс.

1866 г. – палеоген – К.Науман.

1872

1887 г. – протерозой – Э.Эммонс.

Слайд 59Вывод: с созданием хроностратиграфической шкалы фанерозоя геология вступила в новый этап

Слайд 60Первая тектоническая гипотеза – гипотеза “кратеров поднятия”

Тяжелый удар для нептунизма

Л. Фон

Слайд 61Л. Фон Бух (1774 – 1853)

Публично не отказался от идей своего

Слайд 62Гипотеза “кратеров поднятия”

Все наблюдаемые нами вблизи поверхности Земли явления поднятия, смещения

Эпохи интенсивного горообразования занимали короткие промежутки времени и носили катастрофический характер, в других местах море затопляло большие участки суши. Сменялись эпохами покоя.

Слайд 63Л.Бух изложил и опубликовал свою гипотезу в 1809 г., наиболее полно

Слайд 64Александр фон Гумбольдт (1769-1859)

Выпускник Фрайбергской горной академии, естествоиспытатель 19 в.

Автор около

Познакомился с геологическим строением многих стран Западной Европы, а также Центральной и Южной Америки в период своего пятилетнего путешествия. На региональном материале двух полушарий пришел к гипотезе кратеров поднятий.

Слайд 65Горообразование и сопровождающие его землетрясения происходят в результате внедрения магмы и

Отметил линейное расположение вулканов и высказал мысль об их связи с разломами земной коры, проникающими глубоко во внутренние части планеты.

Слайд 66Б.Штудер (1794 – 1887)

Считал, что причина поднятий и дислокаций горных пород

Слайд 68Вывод: горообразование и формирование складчатых сооружений в соответствии с гипотезой кратеров

Слайд 70Ч.Ляйель и его книга “Основы геологии…” (1830-1833)

Чарлз Ляйель (1797-1875)

Англ.естествоиспытатель. Основоположник научной

Слайд 711830 г. – первый том “Основы геологии, являющиеся попыткой объяснить прошлые

1832 г. – второй том.

1833 г. – третий том.

Слайд 72Автор использовал все достижения современной ему геологии; каждое новое издание было

Труд направлен против катастрофических взглядов на развитие Земли.

Слайд 73Свое учение построил исходя из трех главных положений:

Единообразия протекающих на

Непрерывности действия природных явлений.

Суммирования действия незначительных по масштабу проявлений этих процессов, приводящего по истечении времени к огромным преобразованиям лика Земли.

Слайд 74Метод актуализма

“Если он твердо усвоит верование в сходство или тождество древней

Слайд 77И.Я.Берцелиус (1779-1848)

1815 г. – предложил первую классификацию минералов с учетом атомной

Слайд 78Василий Михайлович Севергин (1765-1826)

Русский академик, химик-аналитик

1809 г. – труд “Опыт минералогического

Слайд 79Работы Севергина: “Первые основания минералогии” (1798), “Подробный словарь минералогический” (1807). Заложены

Слайд 80Р.Ж. Гаюи установил симметричное строение множества кристаллических тел, предложил способ математической

Слайд 81Х.Вейс (1780-1856)

1784 г. - закон кристаллографии – закон зон (поясов), устанавливающий

Слайд 821848 г. – О.Браве пришел к понятию о трехмерной периодичности расположения

Слайд 841807 г. – Лондонское геологическое общество.

1817 г. – Минералогическое общество в

1830 г. – Французское геологическое общество.

1805 г. – Московское общество испытателей природы.

Слайд 85Общества брали на себя публикацию докладов, монографий своих членов; издавали труды

Слайд 86Для организации геологической съемки и поисков полезных ископаемых во многих странах

В Англии (1835), Австрии (1849), Канаде (1853), Франции (1855), Швеции (1858), США (1867), Германии (1873), Японии (1879), России (1882) и других странах.

Слайд 89Геологические наблюдения Ч.Дарвина и влияние на развитие геологии его книги “Происхождение

Слайд 90Чарлз Дарвин (1809-1882)

Главным успехом Ч.Дарвина в геологии считается теория образования коралловых

Эта теория составила содержание первой большой геологической работы, вышедшей в свет в 1842 г.

Сформулировал теорию в ходе изучения процессов денудации и осадконакопления на западном побережье Южной Америки. В Индийском океане, на коралловых островах Килинг, он имел возможность проверить свою теорию.

Слайд 92Теория Дарвина была популярна, но лишь спустя 100 лет была подтверждена

Слайд 93Геологические очерки: материалы по геологии многочисленных островов Атлантического, Тихого и Индийского

Слайд 95Л. Эли де Бомон (1798-1874)

Франц.геолог

Пытаясь усовершенствовать гипотезу “кратеров поднятия”, еще в

Монография “Горные системы” (1852).

Слайд 96Причиной образования гор служили, по мнению Бомона, не локальные вулканические процессы

Слайд 97А. Гейм (1849-1937)

Швейцарский геолог

В 70-х гг. – работа о механизме горообразования,

Слайд 98М.Бертран (1847-1907)

Французский геолог

1887 г. – путем анализа тектонических несогласий установил периодический

Слайд 100Разделил Европу на зоны гуронской, каледонской, герцинской и альпийской складчатости и

Установил естественные закономерные сочетания определенных типов горных пород, позже получившие формаций, которые закономерно повторялись на каждом из выделенных этапов развития складчатых поясов: сланцы-флиш-моласса.

Слайд 101Эдуард Зюсс (1831-1914)

Профессор Венского университета, президент Австрийской академии наук.

1875 г. –

Слайд 102Начал публиковаться отдельными выпусками с 1883 г. и был завершен в

Слайд 103Последний том “Лика Земли” он закончил словами: “Многочисленные вопросы и сомнения

Слайд 104В конце 19 – начале 20 столетия контракционная гипотеза пользовалась всеобщим

Слайд 106Джеймс Холл (1811-1898)

Американский геолог и палеонтолог.

Значительную часть своей жизни посвятил изучению

Сделал вывод, что горные складчатые цепи образуются на месте крупных прогибов земной коры, погружение которых происходило под тяжестью осадков.

Слайд 107Основные его заключения:

Мощность отложений Аппалачского региона, достигающая 12 км, во много

Большие мощности мелководных осадков могли образоваться только при компенсированном прогибании дна бассейна.

Современные районы горообразования испытали в прошлом длительное погружение с одновременным накоплением мощных толщ мелководных отложений.

Учение о геосинклиналях

Слайд 108Гюстав Эмиль Ог (1861-1927)

Французский геолог.

1900 г. – работа “Геосинклинали и континентальные

Слайд 109Положил начало составлению палеотектонических карт с выделением на них геосинклинальных и

Слайд 110Учение о геосинклиналях, возникшее на основе гипотезы контракции, вышло за ее

Одновременно начало формироваться и представление о платформах.

Слайд 111Если учение о геосинклиналях зародилось в Америке и развилось в Западной

Слайд 112Александр Петрович Карпинский (1847-1936)

1880 г. – “Замечания об осадочных образованиях Европейской

Слайд 113Наиболее значительные работы по геологии Русской платформы: “Очерк физико-географических условий Европейской

Слайд 114Точно охарактеризовал соотношение между складчатым фундаментом, сложенным древними метаморфическими комплексами, и

Выявил закономерные опускания и поднятия Европейской России в течение палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Слайд 115Установленная им закономерность соотношения колебательных движений складчатых и платформенных областей –

Слайд 116Александр Петрович Павлов (1854-1929)

Материалы по геологическому строению Московского и Печорского

Слайд 117Таким образом, работы А.П.Карпинского и А.П.Павлова положили начало представлениям о специфике

Слайд 119Начало становления палеогеографии – появление понятия о геологических фациях.

1838 г.

Русские геологи Н.А. Головинский (1834-1897) и А.А. Иностранцев (1843-1919) рассматривали обособление фаций осадочных пород как следствие колебательных движений земной коры.

палеогеография

Слайд 120Успехи региональной геологии позволили приступить к созданию палеогеографических карт различных территорий

Слайд 121Таким образом, в конце 19 в. на стыке двух наук –

Слайд 122Крупные региональные обобщения по геологии горных и равнинных областей различных континентов

геоморфология