- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

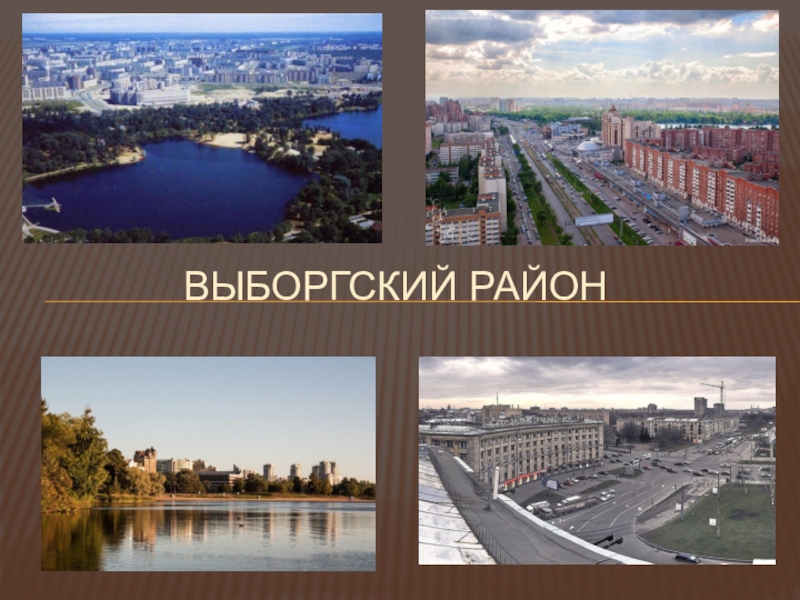

Презентация, доклад по истории и культуре Санкт-Петербурга тема Выборгский район (5 класс)

Содержание

- 1. Презентация по истории и культуре Санкт-Петербурга тема Выборгский район (5 класс)

- 2. Выборгский район. Расположение.Расположен в северной части города.

- 3. История районаЕщё до образования города, тут находились

- 4. Политехнический институтВ начале XIX века АлександрI разрешил английскому

- 5. Выборгский районВ марте-мае 1917 года в Петрограде в числе первых

- 6. Сталинский район28 января 1952 года указомПрезидиума Верховного

- 7. Инфраструктура районаВ районе есть многочисленные магистрали, 6 станций метро.ЛеснаяВыборгскаяПарнасПроспект ПросвещенияОзеркиУдельная

- 8. Экономика районаВ районе расположено 30 722 предприятий

- 9. Физическая культура и спорт Легкоатлетический пробег «Испытай себя»Соревнования «Парголовская лыжня»

- 10. Парки и природа района

- 11. СосновкаИстория СосновкиИзвестно, что летом 1844 года «по

- 12. СосновкаСреди жителей центральных районов Петербурга Сосновка имела

- 13. Сосновка во время войныВо время Великой Отечественной войны в

- 14. Шуваловский паркШува́ловский парк (в XIX веке: Парголовский сад) —

- 15. Шуваловский парк Достопримечательности Дача И. И. Воронцова-Дашкова (арх. С. Кричинский) Граф Илларио́н Ива́нович Воронцо́в-Да́шков (1837—1916) —

- 16. Шуваловский паркМалый дворец 1850-х гг. постройки (арх. Г. Ю. Боссе)Жёлтая

- 17. Це́рковь святы́х первоверхо́вных апо́столов Петра́ и Па́вла —

- 18. Церковь Петра и Павла в Парголово Сразу

- 19. Склеп адольфа В двух шагах от церкви

- 20. Серебряный прудСеребряный пруд — искусственный водоём в Выборгском районе города Санкт-Петербурга.

- 21. Сад ивана фоминаСад преобразован из сквера вокруг

- 22. Удельный паркВ 1999 году Удельный парк отнесён

- 23. Удельный паркЕщё при Петре I часть территории, на которой

- 24. Достопримечательности Выборгского района

- 25. Осиновая РОщаУсадьба Левашовых-Вяземских — руинированный памятник усадебной архитектуры

- 26. Осиновая РОщаУсадьба с деревянным господским домом и служебными постройками

- 27. Осиновая РОщаВ 1847 г. П. П. Лопухин продал Осиновую Рощу графу В. В. Левашову. Здесь

- 28. Особняк котлова Участок, на котором находится особняк,

- 29. Вокзалы Станция Шувалово.Здание каменного вокзала построено в 1898 году финским архитектором Бруно Гранхольмом в составе Финляндской железной дороги.

- 30. Вокзалы Станция Парголово.Здание каменного вокзала построено в 1869 году финским архитектором Бруно Гранхольмом в составе Финляндской железной дороги.

- 31. Вокзалы Станция Левашово.Здание каменного вокзала построено в 1869 году финским архитектором Бруно Гранхольмом в составе Финляндской железной дороги.

- 32. Соборы и церкви выборгского района

- 33. Сампсониевский соборСампсо́ниевский собор (1740, архитектор Джузеппе Трезини.В 1710 году на месте будущего

- 34. Сампсониевский собор В 1830-е годы внутреннее

- 35. Памятник Петру I перед Сампсониевским собором Памятник

- 36. Сампсониевский соборНа сегодняшний день собор состоит из

- 37. Церковь Анны Ка́шинскойСтроительство подворья Кашинского Сретенского монастыря началось в 1907 году .После 1917

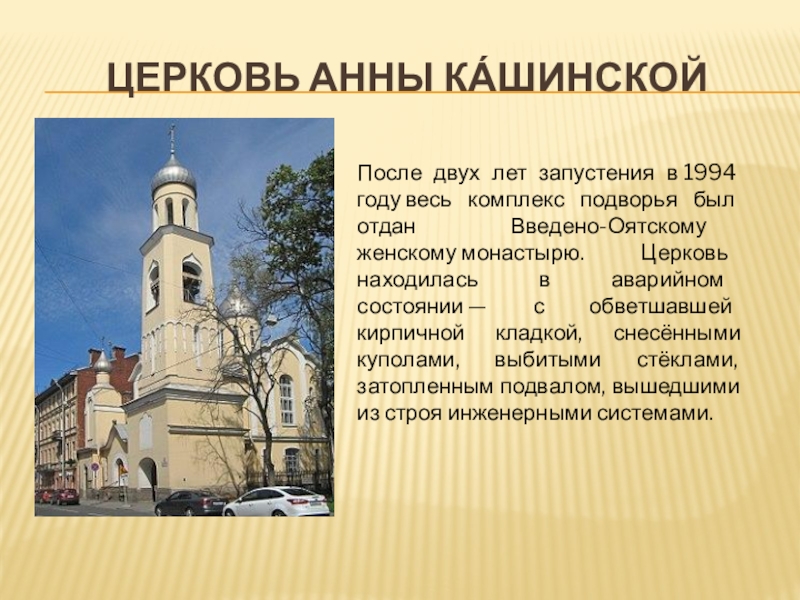

- 38. Церковь Анны Ка́шинскойПосле двух лет запустения в 1994

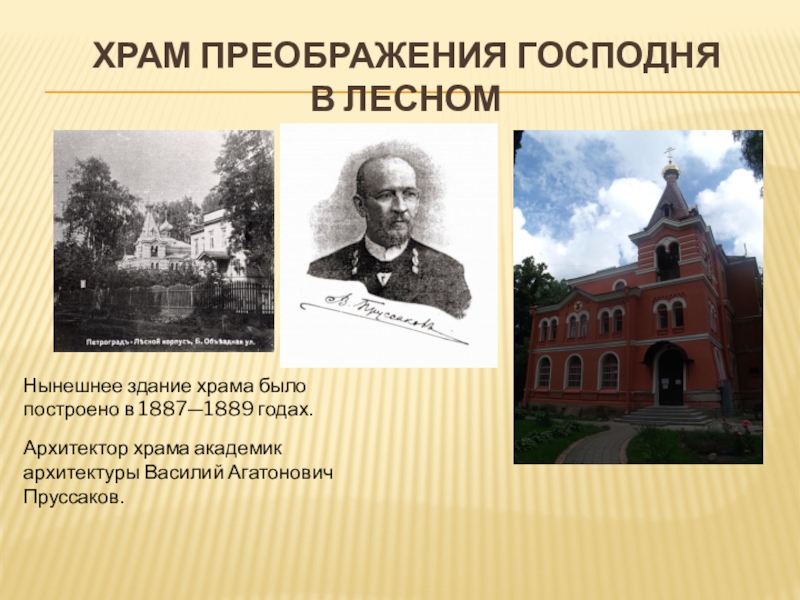

- 39. Храм Преображения Господня в лесном Архитектор храма академик архитектуры Василий Агатонович Пруссаков.Нынешнее здание храма было построено в 1887—1889 годах.

- 40. Новосильцевская церковь История возникновения храма связана с

- 41. Троицкая церковь в Озерках Церковь была построена

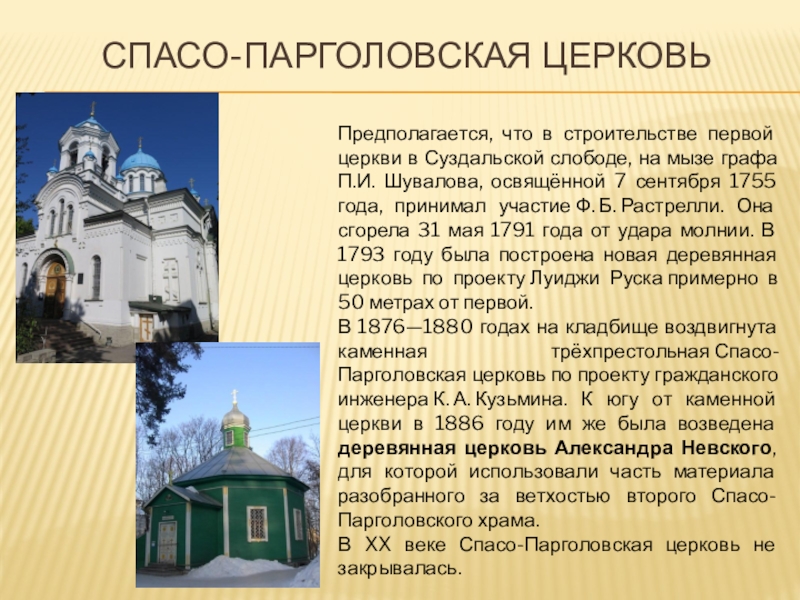

- 42. Спасо-Парголовская церковь Предполагается, что в строительстве первой

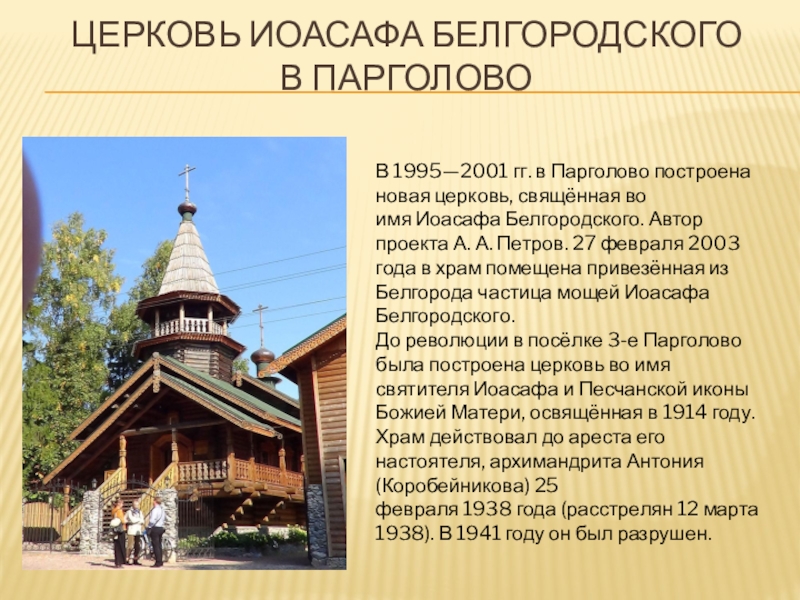

- 43. Церковь Иоасафа Белгородского в парголово В

- 44. Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Храм Посещения

- 45. Синагога "Бейт Менахем"Синагога "Бейт Менахем" санкт-петербургской еврейской религиозной общины

- 46. ОСИПОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНАПедагог-организаторГБОУ школа №483Выборгского района Санкт-ПетербургаСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

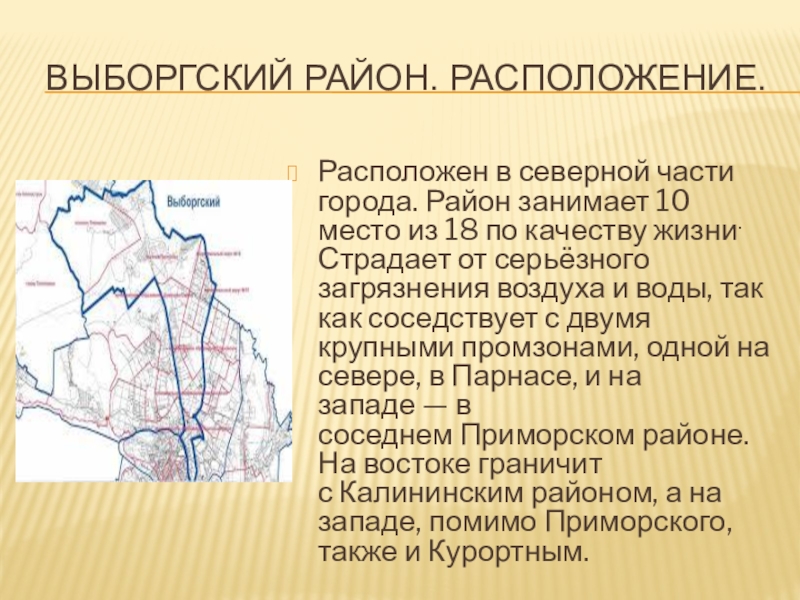

Слайд 2Выборгский район. Расположение.

Расположен в северной части города. Район занимает 10 место

Слайд 3История района

Ещё до образования города, тут находились русские поселения: Одинцово, Кокошкино,

Слайд 4Политехнический институт

В начале XIX века АлександрI разрешил английскому отставному капитану Давидсону построить

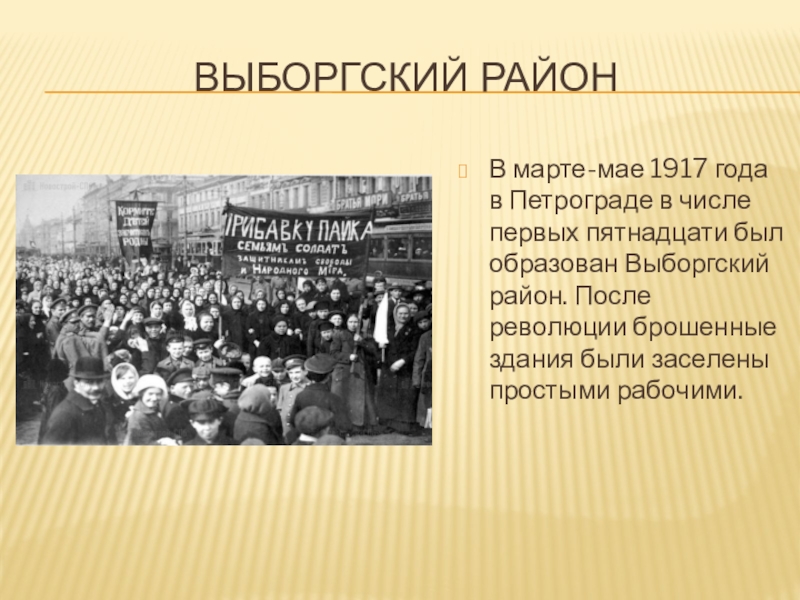

Слайд 5Выборгский район

В марте-мае 1917 года в Петрограде в числе первых пятнадцати был образован Выборгский

Слайд 6Сталинский район

28 января 1952 года указомПрезидиума Верховного Совета РСФСР Выборгский район переименован

Слайд 7Инфраструктура района

В районе есть многочисленные магистрали, 6 станций метро.

Лесная

Выборгская

Парнас

Проспект Просвещения

Озерки

Удельная

Слайд 8Экономика района

В районе расположено 30 722 предприятий различных секторов и отраслей

Слайд 9Физическая культура и спорт

Легкоатлетический пробег «Испытай себя»

Соревнования «Парголовская лыжня»

Слайд 11Сосновка

История Сосновки

Известно, что летом 1844 года «по сосновым рядам» любили гулять

Слайд 12Сосновка

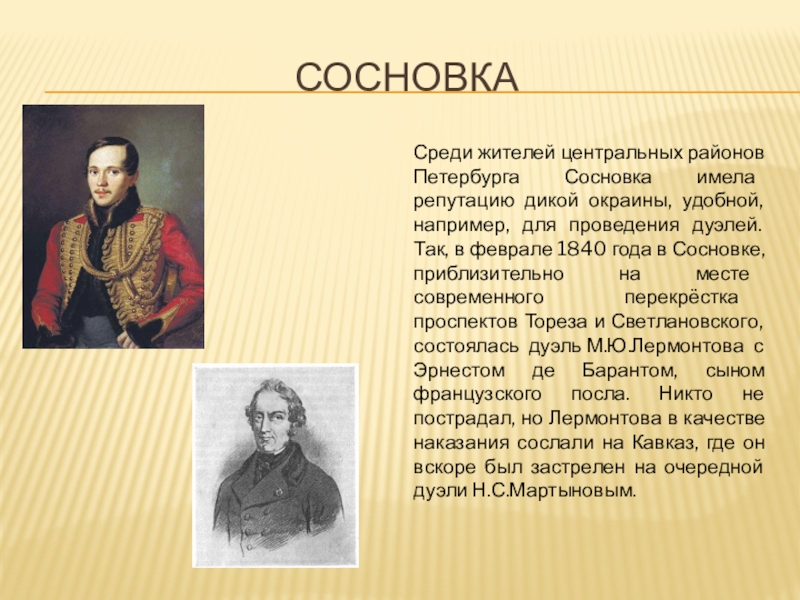

Среди жителей центральных районов Петербурга Сосновка имела репутацию дикой окраины, удобной,

Слайд 13Сосновка во время войны

Во время Великой Отечественной войны в Сосновке располагался военный аэродром. На

Слайд 14Шуваловский парк

Шува́ловский парк (в XIX веке: Парголовский сад) — исторический парк в посёлке Парголово,

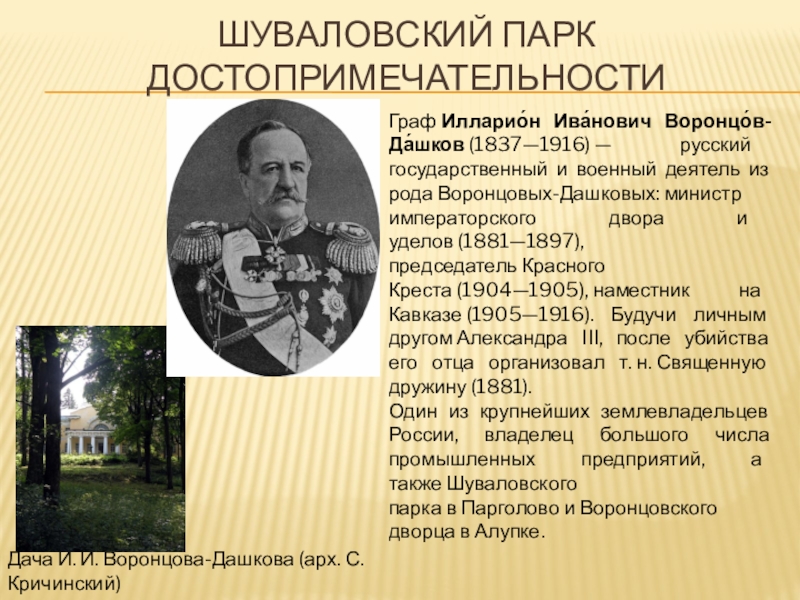

Слайд 15Шуваловский парк Достопримечательности

Дача И. И. Воронцова-Дашкова (арх. С. Кричинский)

Граф Илларио́н Ива́нович Воронцо́в-Да́шков (1837—1916) — русский государственный и военный деятель

Один из крупнейших землевладельцев России, владелец большого числа промышленных предприятий, а также Шуваловского парка в Парголово и Воронцовского дворца в Алупке.

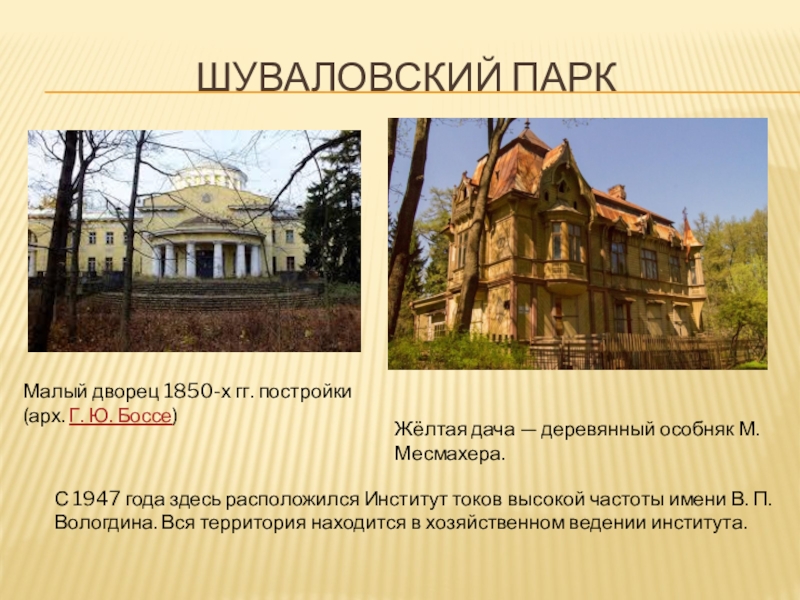

Слайд 16Шуваловский парк

Малый дворец 1850-х гг. постройки (арх. Г. Ю. Боссе)

Жёлтая дача — деревянный особняк М. Месмахера.

С

Слайд 17Це́рковь святы́х первоверхо́вных апо́столов Петра́ и Па́вла — действующий православный храм в Шуваловском

Закладка храма состоялась летом 1831 года. Однако, в связи с тяжёлым материальным положением владельцев усадьбы, строительство церкви продолжалось долго — 10 лет.

Це́рковь святы́х первоверхо́вных апо́столов Петра́ и Па́вла

Слайд 18Церковь Петра и Павла в Парголово

Сразу после закрытия храма в его

К концу 1980-х годов здание пришло в руинированное состояние.

В 1991 году в таком виде храм был передан Русской православной церкви, началась реставрация, в результате которой здание приобрело первоначальный вид.

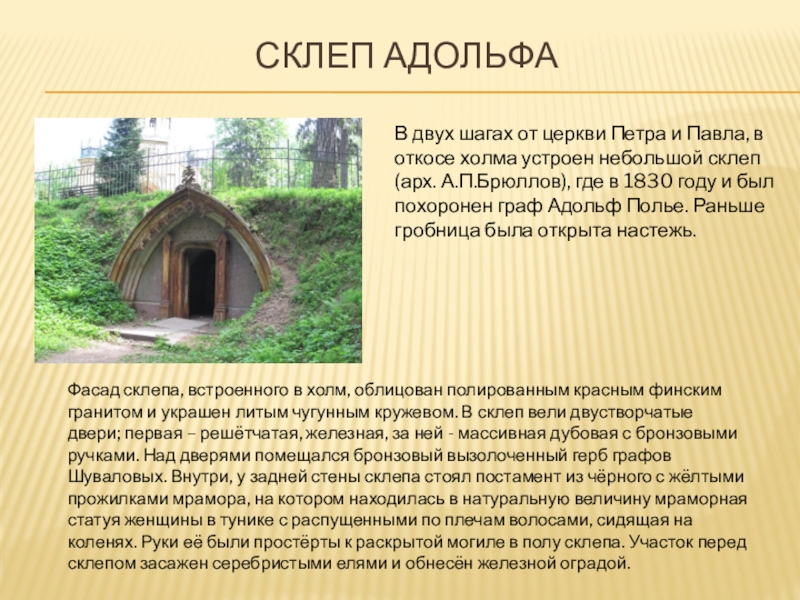

Слайд 19Склеп адольфа

В двух шагах от церкви Петра и Павла, в откосе

Фасад склепа, встроенного в холм, облицован полированным красным финским гранитом и украшен литым чугунным кружевом. В склеп вели двустворчатые двери; первая – решётчатая, железная, за ней - массивная дубовая с бронзовыми ручками. Над дверями помещался бронзовый вызолоченный герб графов Шуваловых. Внутри, у задней стены склепа стоял постамент из чёрного с жёлтыми прожилками мрамора, на котором находилась в натуральную величину мраморная статуя женщины в тунике с распущенными по плечам волосами, сидящая на коленях. Руки её были простёрты к раскрытой могиле в полу склепа. Участок перед склепом засажен серебристыми елями и обнесён железной оградой.

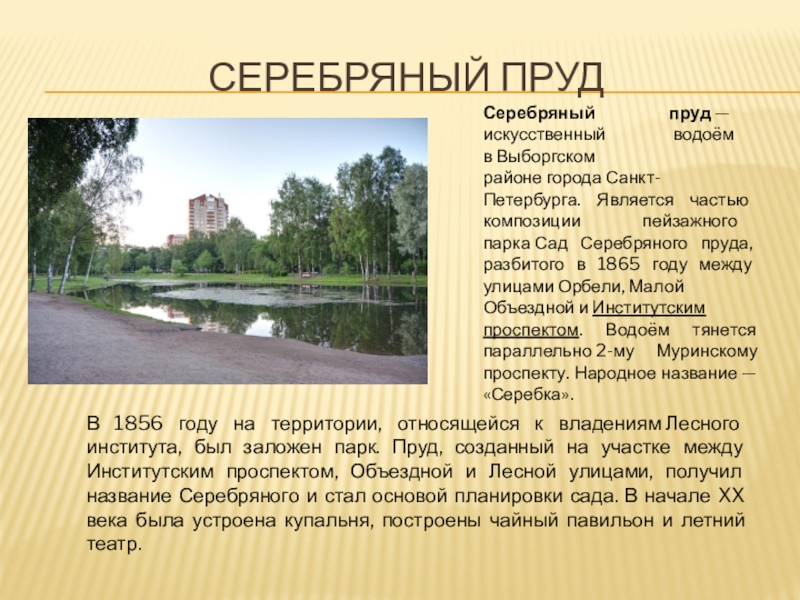

Слайд 20Серебряный пруд

Серебряный пруд — искусственный водоём в Выборгском районе города Санкт-Петербурга. Является частью композиции пейзажного

В 1856 году на территории, относящейся к владениям Лесного института, был заложен парк. Пруд, созданный на участке между Институтским проспектом, Объездной и Лесной улицами, получил название Серебряного и стал основой планировки сада. В начале XX века была устроена купальня, построены чайный павильон и летний театр.

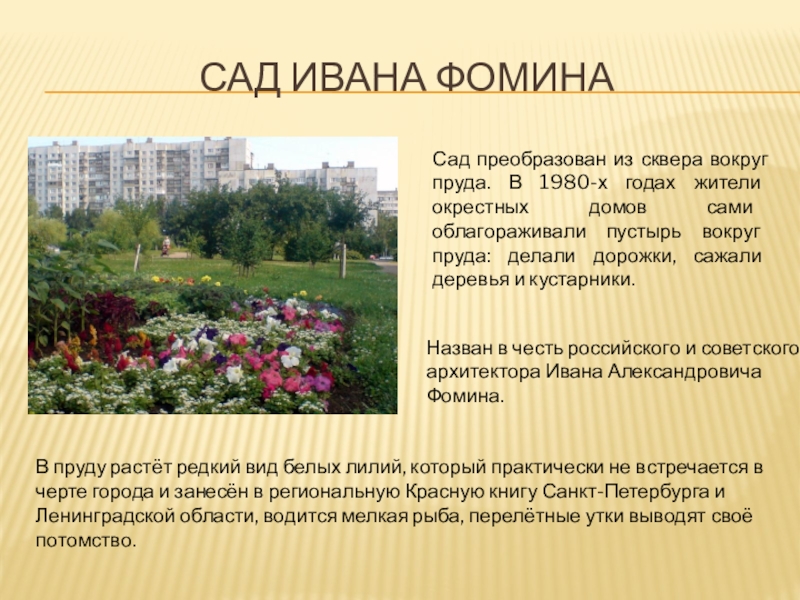

Слайд 21Сад ивана фомина

Сад преобразован из сквера вокруг пруда. В 1980-х годах

Назван в честь российского и советского архитектора Ивана Александровича Фомина.

В пруду растёт редкий вид белых лилий, который практически не встречается в черте города и занесён в региональную Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленинградской области, водится мелкая рыба, перелётные утки выводят своё потомство.

Слайд 22Удельный парк

В 1999 году Удельный парк отнесён к выявленным памятникам культурного

База ФК «Зенит» в Удельном парке.

Слайд 23Удельный парк

Ещё при Петре I часть территории, на которой затем располагался парк, была

Слайд 25Осиновая РОща

Усадьба Левашовых-Вяземских — руинированный памятник усадебной архитектуры в посёлке Осиновая Роща (ныне Выборгский район

В 1770-е годах на мызе Осиновая Роща стояла миниатюрная вилла князя Григория Александровича Потёмкина, где у него в мае 1778 гостила императрица Екатерина.

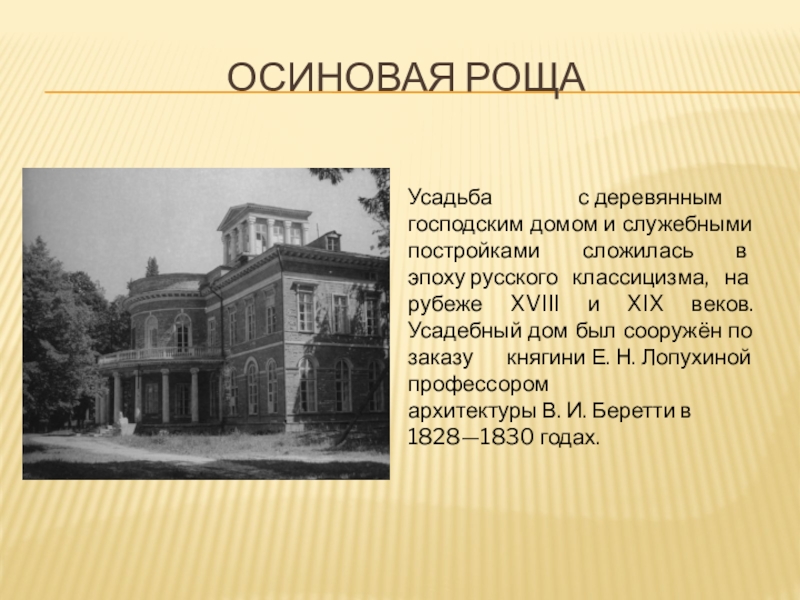

Слайд 26Осиновая РОща

Усадьба с деревянным господским домом и служебными постройками сложилась в эпоху русского классицизма,

Слайд 27Осиновая РОща

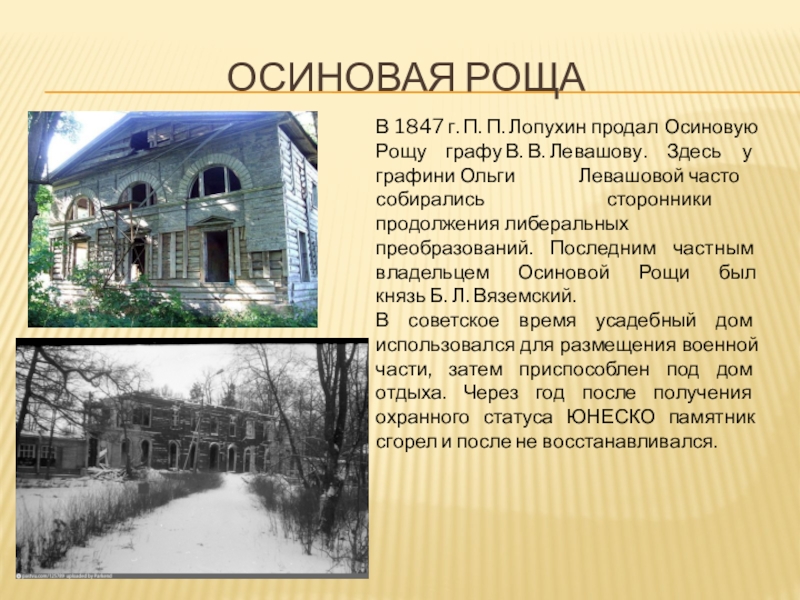

В 1847 г. П. П. Лопухин продал Осиновую Рощу графу В. В. Левашову. Здесь у графини Ольги Левашовой часто собирались

В советское время усадебный дом использовался для размещения военной части, затем приспособлен под дом отдыха. Через год после получения охранного статуса ЮНЕСКО памятник сгорел и после не восстанавливался.

Слайд 28Особняк котлова

Участок, на котором находится особняк, Котлов приобрёл в 1911 году ,

После 1917 года особняк был национализирован, и до 1930-х годов в его здании располагалась начальная школа (два первых и два вторых класса). Затем дом был передан библиотеке имени А. С. Серафимовича, которая не прекращала свою работу даже в годы блокады, и просуществовала до 1967 года.

Сейчас особняк Котлова в частной собственности, здесь планируется устроить медицинский центр. Его интерьеры в основном утрачены, но в 2018 г. начинаются реставрационные работы по заказу нового корпоративного собственника.

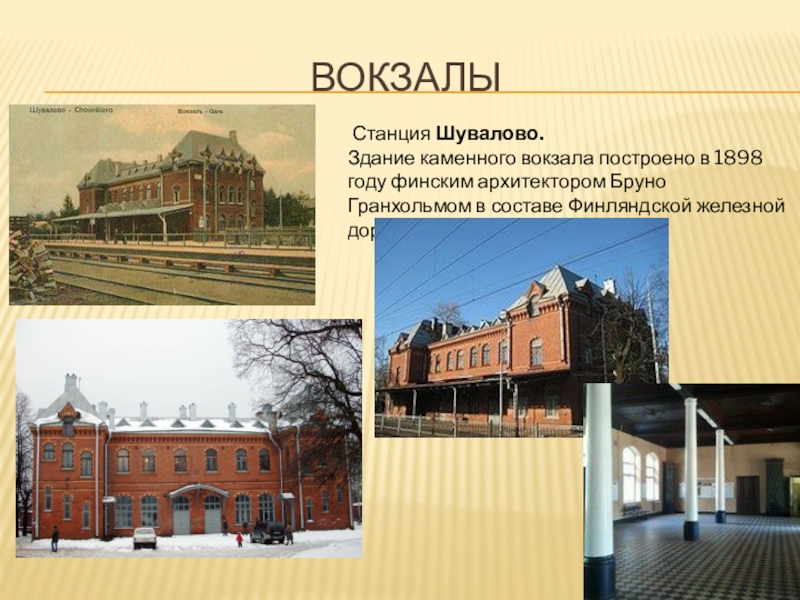

Слайд 29Вокзалы

Станция Шувалово.

Здание каменного вокзала построено в 1898 году финским архитектором Бруно

Слайд 30Вокзалы

Станция Парголово.

Здание каменного вокзала построено в 1869 году финским архитектором Бруно

Слайд 31Вокзалы

Станция Левашово.

Здание каменного вокзала построено в 1869 году финским архитектором Бруно

Слайд 33Сампсониевский собор

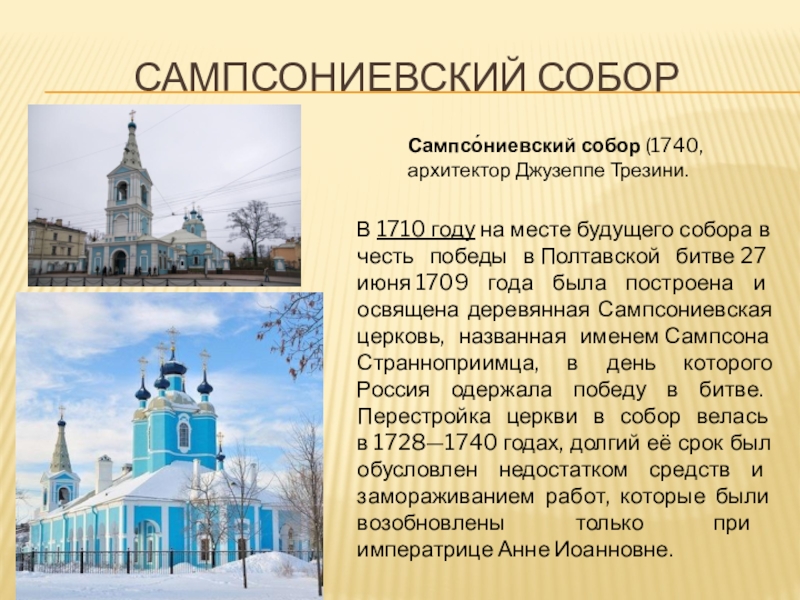

Сампсо́ниевский собор (1740, архитектор Джузеппе Трезини.

В 1710 году на месте будущего собора в честь победы

Слайд 34Сампсониевский собор

В 1830-е годы внутреннее убранство собора было отремонтировано,

В качестве музея он был открыт в следующем 2000 году, после открытия следующие два года восстанавливалась декоративная роспись стен интерьера главного придела храма.

Слайд 35Памятник Петру I перед Сампсониевским собором

Памятник Петру I установлен напротив собора,

Слайд 36Сампсониевский собор

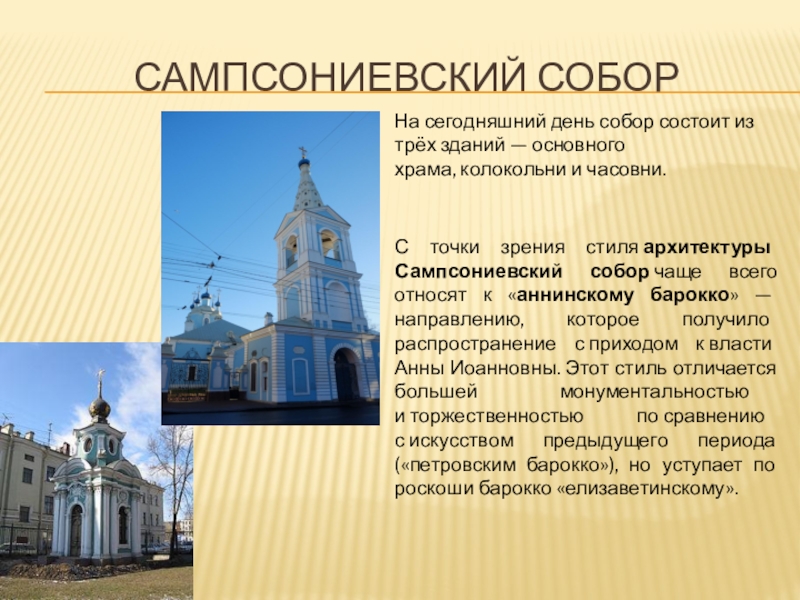

На сегодняшний день собор состоит из трёх зданий — основного храма, колокольни и часовни.

С

Слайд 37Церковь Анны Ка́шинской

Строительство подворья Кашинского Сретенского монастыря началось в 1907 году .

После 1917 года подворье было упразднено, а

Церковь Анны Ка́шинской (1907—1909 годы, архитектор А. П. Аплаксин) — православный храм Санкт-Петербурга. Расположен по адресу Большой Сампсониевский проспект, дом 53

Слайд 38Церковь Анны Ка́шинской

После двух лет запустения в 1994 году весь комплекс подворья был

Слайд 39Храм Преображения Господня в лесном

Архитектор храма академик архитектуры Василий Агатонович Пруссаков.

Нынешнее здание храма

Слайд 40Новосильцевская церковь

История возникновения храма связана с дуэлью, произошедшей на уединенной аллее Лесного

Потеряв сына, перенесенного в помещение постоялого двора на Выборгском шоссе и скончавшегося спустя несколько часов, Е. В. Новосильцева очень печалилась и, желая искупить грех, приобрела постоялый двор в Лесном, где умер её сын и истратив около 1 миллиона рублей, возвела на этом месте богадельню и церковь. Всю оставшуюся жизнь мать убитого провела в молитвах и делах милосердия под духовной опекой митрополита Филарета.

Утраченная ныне церковь.

Слайд 41Троицкая церковь в Озерках

Церковь была построена в 1900—1904 годах для разгрузки

Осенью 1938 г. церковь была закрыта и разорена большевистской властью.

13 октября 1961 г. решением исполкома Ленгорсовета здание церкви было передано общине Ева́нгельские христиа́не-бапти́сты.

Слайд 42Спасо-Парголовская церковь

Предполагается, что в строительстве первой церкви в Суздальской слободе, на

В 1876—1880 годах на кладбище воздвигнута каменная трёхпрестольная Спасо-Парголовская церковь по проекту гражданского инженера К. А. Кузьмина. К югу от каменной церкви в 1886 году им же была возведена деревянная церковь Александра Невского, для которой использовали часть материала разобранного за ветхостью второго Спасо-Парголовского храма.

В XX веке Спасо-Парголовская церковь не закрывалась.

Слайд 43Церковь Иоасафа Белгородского

в парголово

В 1995—2001 гг. в Парголово построена новая церковь,

До революции в посёлке 3-е Парголово была построена церковь во имя святителя Иоасафа и Песчанской иконы Божией Матери, освящённая в 1914 году. Храм действовал до ареста его настоятеля, архимандрита Антония (Коробейникова) 25 февраля 1938 года (расстрелян 12 марта 1938). В 1941 году он был разрушен.

Слайд 44Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы

Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы — католический

Храм до реставрации, 2014

1938 год- храм был закрыт. В следующем году кладбище было ликвидировано.