Нижняя Синячиха

Музей под открытым небом

Уходят из жизни люди

стираются из памяти лица и только предметы хранят уникальную историю целых поколений.

- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад к проекту: Музей под открытым небом - солнце, вода, простор...

Содержание

- 1. Презентация к проекту: Музей под открытым небом - солнце, вода, простор...

- 2. Нижняя СинячихаСело Нижняя Синячиха было основано в

- 3. Нижняя Синячиха.

- 4. Слайд 4

- 5. «Спасо-Преображенская церковь» 1977 г.

- 6. Иван Данилович Самойлов с женой Анной Ивановной и сыном Николаем

- 7. «Спасо-Преображенская церковь»

- 8. Сторожевая башня Это первый экспонат, который перевезли

- 9. 35 метровая сторожевая башня, срубленная из 60 венцов

- 10. Слайд 10

- 11. Крестьянские усадьбы

- 12. Воссоздана деревенская усадьба XVII в. с амбаром, конюшней,

- 13. Сам дом был собран из нескольких построек,

- 14. В сенях

- 15. Баня, как и полагается, стоит на задворках,

- 16. Баня из 3 - х брёвен, 17 век

- 17. Баня

- 18. Печь в бане

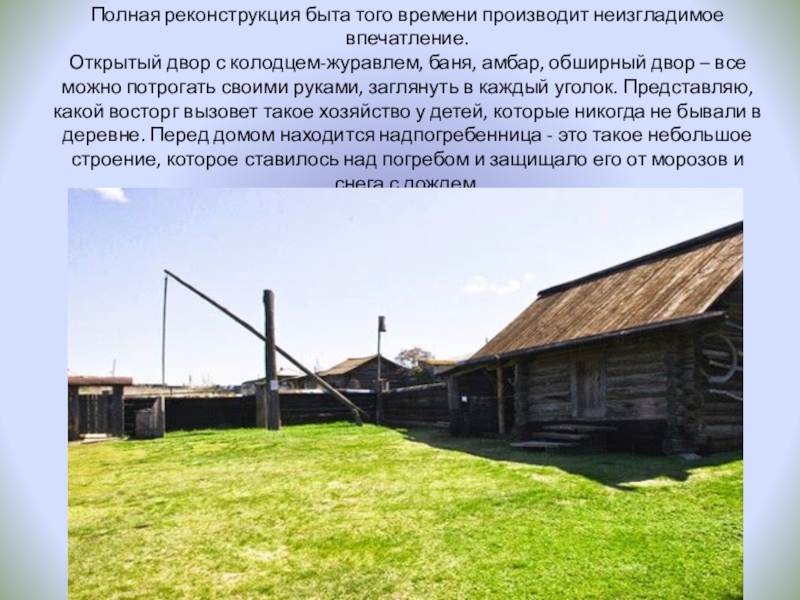

- 19. Полная реконструкция быта того

- 20. Ткацкий станок

- 21. Кузница

- 22. Слайд 22

- 23. Карета - сани

- 24. Крестьянская усадьба ХVIII века Эволюция крестьянского

- 25. Этот дом очень похож

- 26. Слайд 26

- 27. Слайд 27

- 28. Крестьянская усадьба ХIХ века

- 29. Главное богатство барышень – приданное в сундуках.

- 30. Слайд 30

- 31. Ветряная мельница-шатровка (начало XX в.) была перевезена

- 32. Часовня Александра Невского Стоит на

- 33. Слайд 33

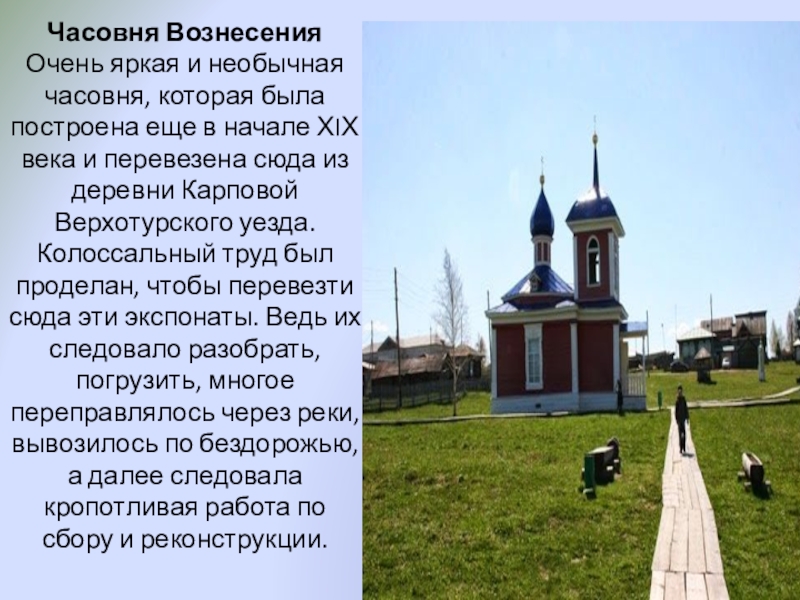

- 34. Часовня Вознесения Очень яркая и необычная часовня,

- 35. Слайд 35

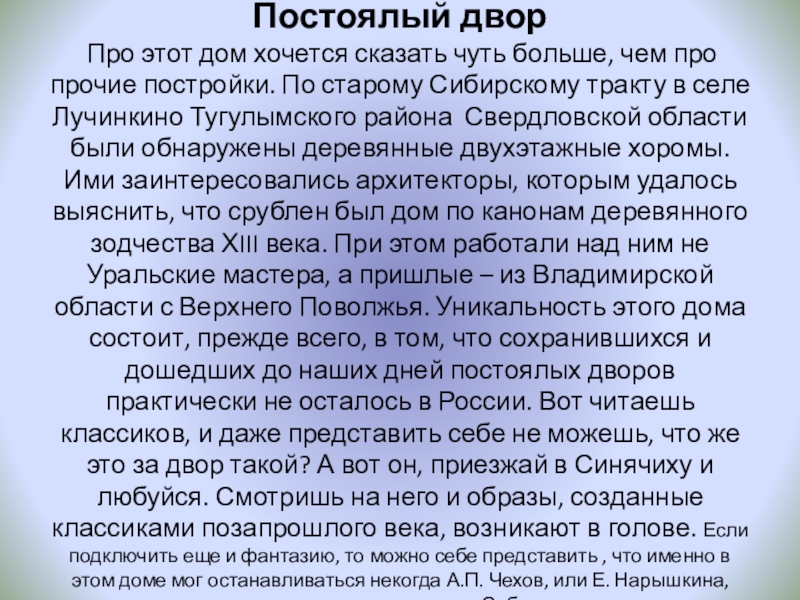

- 36. Постоялый двор – XIII век

- 37. Постоялый двор

- 38. Часовня перевезённая из пос. Юрты Новолялинского р -на

- 39. Слайд 39

- 40. Слайд 40

- 41. Слайд 41

- 42. Слайд 42

Нижняя СинячихаСело Нижняя Синячиха было основано в 1680 году рядом с оживленной Государевой дорогой, связывающей Европейскую часть России и Сибирь. В 1794 году в селе по указу С.Яковлева, представителя крупной Уральской промышленной династии, начинается строительство грандиозного

Слайд 2Нижняя Синячиха

Село Нижняя Синячиха было основано в 1680 году рядом с

оживленной Государевой дорогой, связывающей Европейскую часть России и Сибирь. В 1794 году в селе по указу С.Яковлева, представителя крупной Уральской промышленной династии, начинается строительство грандиозного Спасо-Преображенского храма. В 1978 году открыт Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом, созданный усилиями подвижника-краеведа Ивана Даниловича Самойлова. В этом музее представлены: крестьянские усадьбы 17,18,19 веков с амбарами, конюшней и баней; 5 часовен; башня Арамашевского острога; ветряная мельница; сторожевая башня Ирбитского завода; водяные мельницы; пожарная часть.

Музей под открытым небом: солнце, вода, простор….

Создан с благословенья синих Уральских гор.

Пожарная с колокольней, башня острога, храм,

Мельницы, избы, колодцы – на удивление нам.

В этих чудесных твореньях много труда и любви.

Ты процветай, Синичиха, гостей принимай и живи!

Слайд 3Нижняя Синячиха.

Село Нижняя Синячиха было основано в 1680 году. До ХХ века это было ничем не примечательное место и таким бы оно осталось, если бы не Иван Данилович Самойлов. Энтузиаст, одержимый своим делом человек, который еще в советское время начал восстанавливать храм, собрал уникальную коллекцию уральской росписи, создал музей деревянного зодчества под открытым небом. Именно местные редчайшие экспонаты позволяют нам с вами оказаться в мире наших предков.

Слайд 8Сторожевая башня Это первый экспонат, который перевезли в Нижнюю Синячиху. Как правило,

такие башни возводили на возвышенности или в стене укрепленного города. С таких башен наблюдали за окрестностями, предотвращая нападения врагов, также они служили для дозора за пожарами – пожарная каланча.

Слайд 10 Башня Арамашевского острога Арамашевская слобода была одним из самых старых русских

поселений в зауральской части, основанная еще в 1631 году, как пашенная слобода. А острог был сооружен для укрепления и защиты от набегов калмыков. Здесь в свое время укрывалось и отстреливалось от врагов местное население. Это единственное сооружение в музее, которое было не перенесено сюда, а реконструировано.

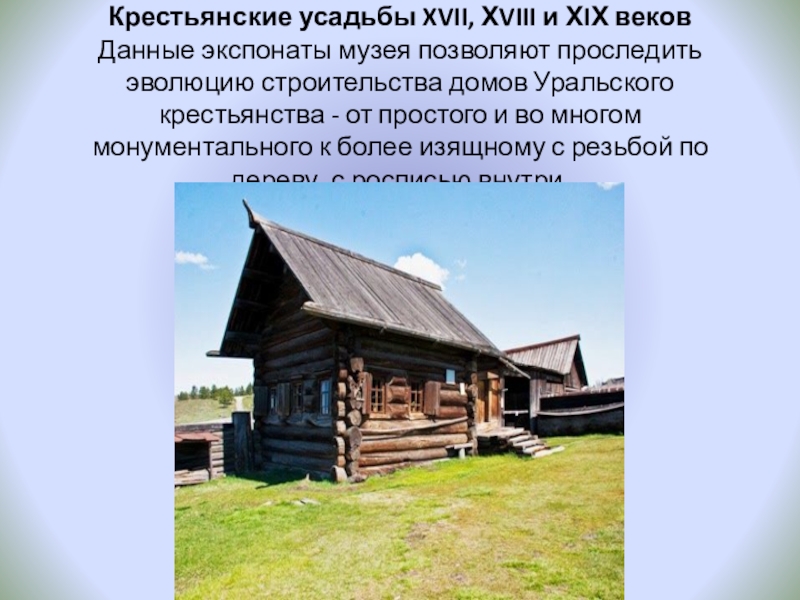

Слайд 11 Крестьянские усадьбы XVII, ХVIII и ХIХ веков Данные экспонаты музея позволяют проследить

эволюцию строительства домов Уральского крестьянства - от простого и во многом монументального к более изящному с резьбой по дереву, с росписью внутри.

Крестьянская усадьба XVII века

Слайд 12Воссоздана деревенская усадьба XVII в. с амбаром, конюшней, баней. Собраны произведения народной

живописи по дереву. Работает кузница.

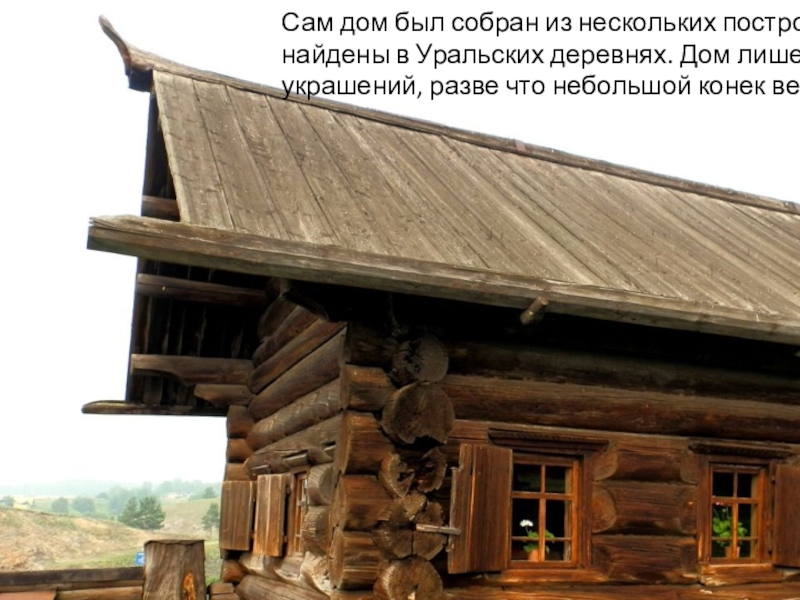

Слайд 13Сам дом был собран из нескольких построек, которые были найдены в

Уральских деревнях. Дом лишен каких-либо украшений, разве что небольшой конек венчает крышу.

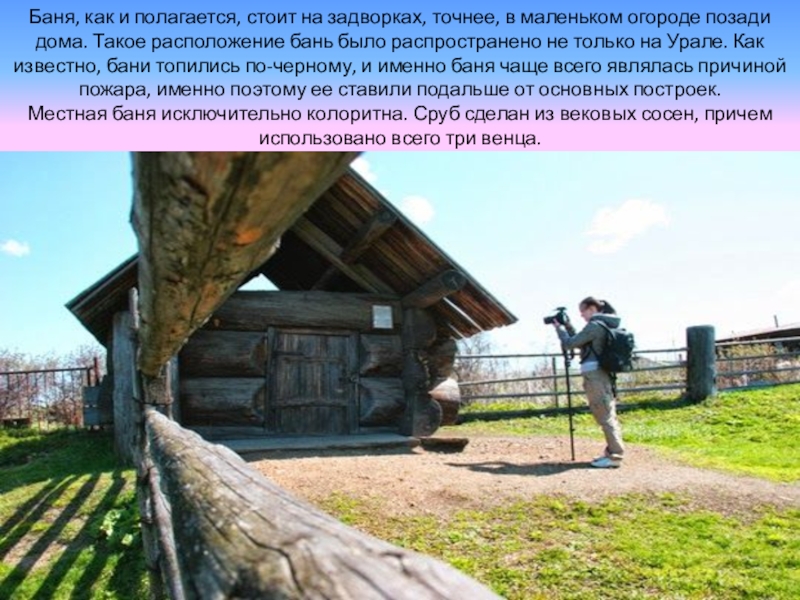

Слайд 15Баня, как и полагается, стоит на задворках, точнее, в маленьком огороде

позади дома. Такое расположение бань было распространено не только на Урале. Как известно, бани топились по-черному, и именно баня чаще всего являлась причиной пожара, именно поэтому ее ставили подальше от основных построек.

Местная баня исключительно колоритна. Сруб сделан из вековых сосен, причем использовано всего три венца.

Слайд 19 Полная реконструкция быта того времени производит неизгладимое впечатление. Открытый двор с колодцем-журавлем,

баня, амбар, обширный двор – все можно потрогать своими руками, заглянуть в каждый уголок. Представляю, какой восторг вызовет такое хозяйство у детей, которые никогда не бывали в деревне. Перед домом находится надпогребенница - это такое небольшое строение, которое ставилось над погребом и защищало его от морозов и снега с дождем.

Слайд 24 Крестьянская усадьба ХVIII века Эволюция крестьянского дома видна здесь отчетливо. Становятся шире

окна, появляются украшения дома. Здесь мы видим расписные ставни, резьбу по дереву чего, конечно же, не могло быть в XVII веке

Слайд 25 Этот дом очень похож на современный деревенский дом, который мы привыкли

видеть в наших деревнях. Он становится крупнее по сравнению с предыдущим, украшения дома более выражены, их становится все больше. Теперь дом украшается не только снаружи, но и внутри – белая горница просто увита неповторимой уральской росписью.

Крестьянская усадьба ХIХ века

Слайд 28 Крестьянская усадьба ХIХ века Этот дом очень похож на современный деревенский дом,

который мы привыкли видеть в наших деревнях. Он становится крупнее по сравнению с предыдущим, украшения дома более выражены, их становится все больше. Теперь дом украшается не только снаружи, но и внутри – белая горница просто увита неповторимой уральской росписью.

В Горнице

Слайд 31Ветряная мельница-шатровка (начало XX в.) была перевезена сюда из Гаринского района

Свердловской области. Это действительно редкое сооружение для Урала, которое сохранилось в отличном состоянии.

Слайд 32 Часовня Александра Невского Стоит на небольшой скале на берегу пруда и

выглядит, как беседка. Именно в таких беседках пили чай в своих садах помещики в позапрошлом веке.

Часовня эта была построена в ХIХ веке и находилась в селе Останино Алапаевского района.

Слайд 34Часовня Вознесения Очень яркая и необычная часовня, которая была построена еще в

начале ХIХ века и перевезена сюда из деревни Карповой Верхотурского уезда.

Колоссальный труд был проделан, чтобы перевезти сюда эти экспонаты. Ведь их следовало разобрать, погрузить, многое переправлялось через реки, вывозилось по бездорожью, а далее следовала кропотливая работа по сбору и реконструкции.

Слайд 37Постоялый двор Про этот дом хочется

сказать чуть больше, чем про прочие постройки. По старому Сибирскому тракту в селе Лучинкино Тугулымского района Свердловской области были обнаружены деревянные двухэтажные хоромы.

Ими заинтересовались архитекторы, которым удалось выяснить, что срублен был дом по канонам деревянного зодчества ХIII века. При этом работали над ним не Уральские мастера, а пришлые – из Владимирской области с Верхнего Поволжья. Уникальность этого дома состоит, прежде всего, в том, что сохранившихся и дошедших до наших дней постоялых дворов практически не осталось в России. Вот читаешь классиков, и даже представить себе не можешь, что же это за двор такой? А вот он, приезжай в Синячиху и любуйся. Смотришь на него и образы, созданные классиками позапрошлого века, возникают в голове. Если подключить еще и фантазию, то можно себе представить , что именно в этом доме мог останавливаться некогда А.П. Чехов, или Е. Нарышкина, следовавшая за мужем в Сибирь.