- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад по физике Михайло Васильевич Ломоносов

Содержание

- 1. Презентация по физике Михайло Васильевич Ломоносов

- 2. Михайло Васильевич Ломоносовпервый русский учёный-естествоиспытатель19 ноября 1711 — 15 апреля 1765

- 3. первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, химик и

- 4. «В целой России в начале 18 века

- 5. Здесь складывалась самобытная народная культура, возникали художественные

- 6. Северная Двина, примерно в 140 километрах от

- 7. Здесь имелись хорошие пахотные земли, богатые выгоны

- 8. Деревня Мишанская, позже слившаяся с деревней Денисовкой,

- 9. Упоминание о поморской семье Ломоносовых восходит к

- 10. Женился он поздно, когда ему было около

- 11. К 1725 году Василий Дорофеевич построил 2-мачтовый

- 12. С 8 лет Михайло Ломоносов стал ходить

- 13. Кругозор Ломоносова ширился, а обстановка в доме

- 14. Дом помора не мог оставаться без хозяйки,

- 15. (Мать Ломоносова умерла, когда онъ былъ еще

- 16. Есть много версий о том, кто научил

- 17. По другим источникам, грамоте Михайлу учил местный

- 18. К 14 годам юный помор грамотно и

- 19. В начале января 1731 года двинской рыбный

- 20. Слайд 20

- 21. Неудивительно, что ему «этой науки показалось мало»,

- 22. Слайд 22

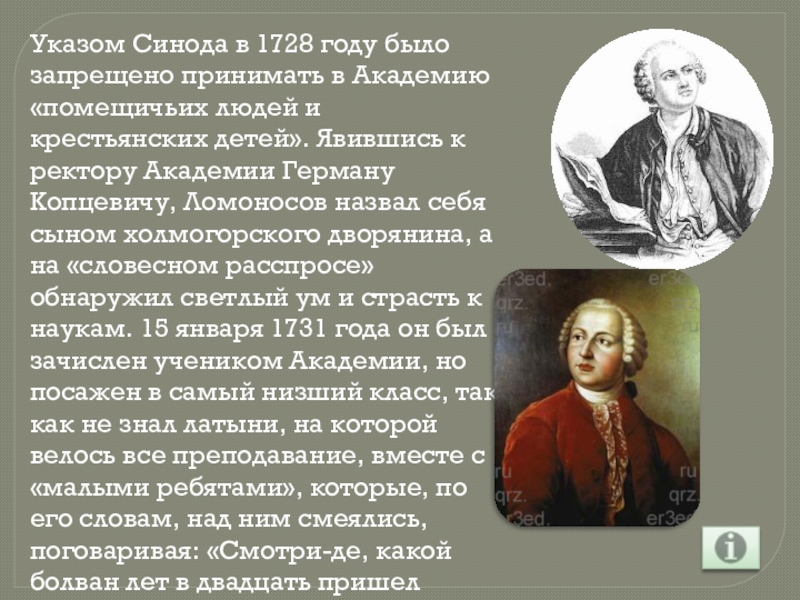

- 23. Указом Синода в 1728 году было запрещено

- 24. (Въ Москву Ломоносовъ прибылъ въ самомъ началъ

- 25. Его успехи, прилежание и примерное поведение быстро

- 26. В 1736 году он в числе двенадцати

- 27. Слайд 27

- 28. В сентябре того же года Ломоносов был

- 29. Ломоносов, обладая пылким темпераментом, поссорился с наставником

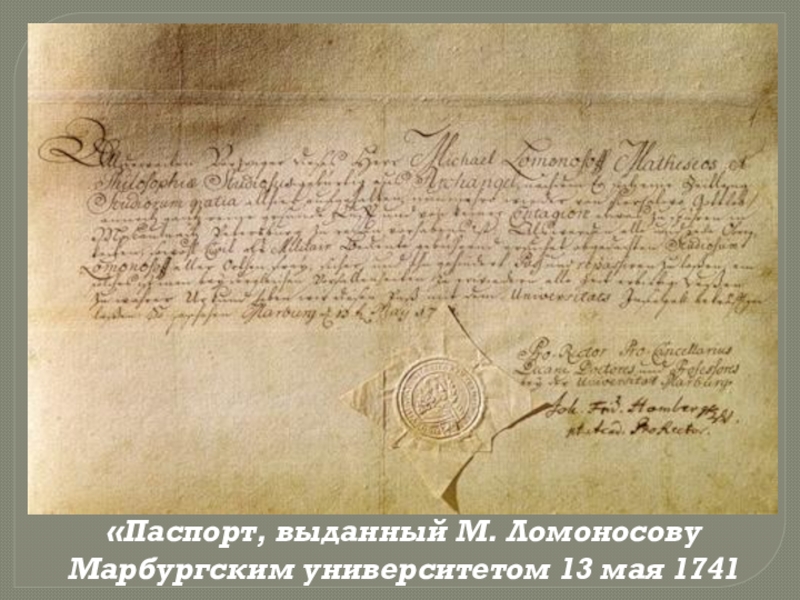

- 30. «Паспорт, выданный М. Ломоносову Марбургским университетом 13 мая 1741 года»

- 31. В 1741 году по приказу Академии Ломоносов

- 32. Слайд 32

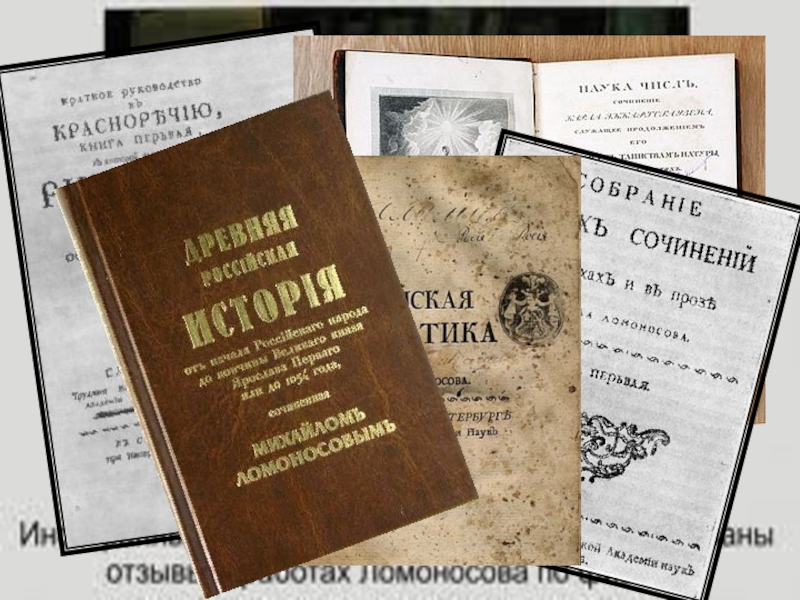

- 33. Деятельность свою Ломоносов характеризовал сам в 1753,

- 34. Гениальные способности, глубокая любовь к науке, неизменное

- 35. Слайд 35

- 36. Слайд 36

- 37. Слайд 37

- 38. Слайд 38

- 39. Слайд 39

- 40. Слайд 40

- 41. Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид

- 42. Благодаря природному дару и упорству Ломоносов из

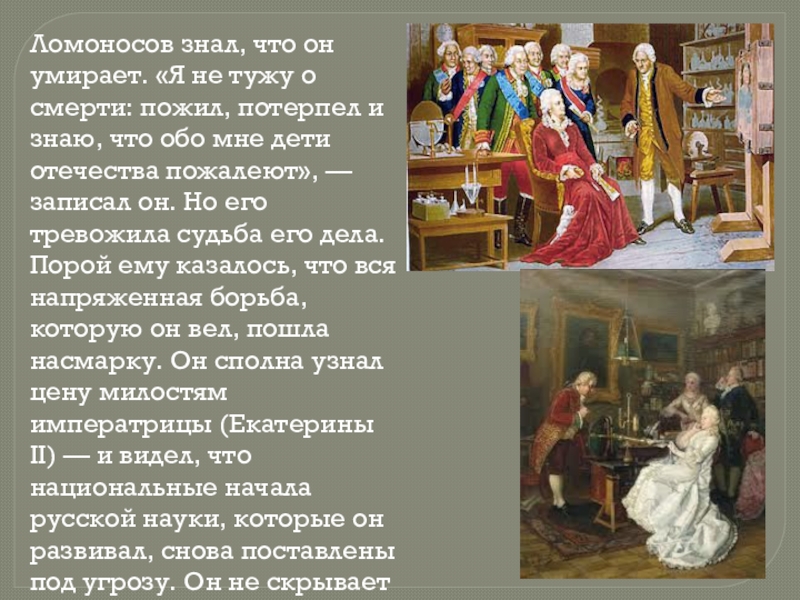

- 43. Ломоносов знал, что он умирает. «Я не

- 44. Слайд 44

- 45. Даже обходительному, но, в сущности, очень безразличному

- 46. 4 апреля (по старому стилю) 1765 года, около пяти часов дня, перестало биться горячее сердце Ломоносова».

- 47. Орденом М.В. Ломоносова награждаются граждане, учреждения, коллективы

- 48. Слайд 48

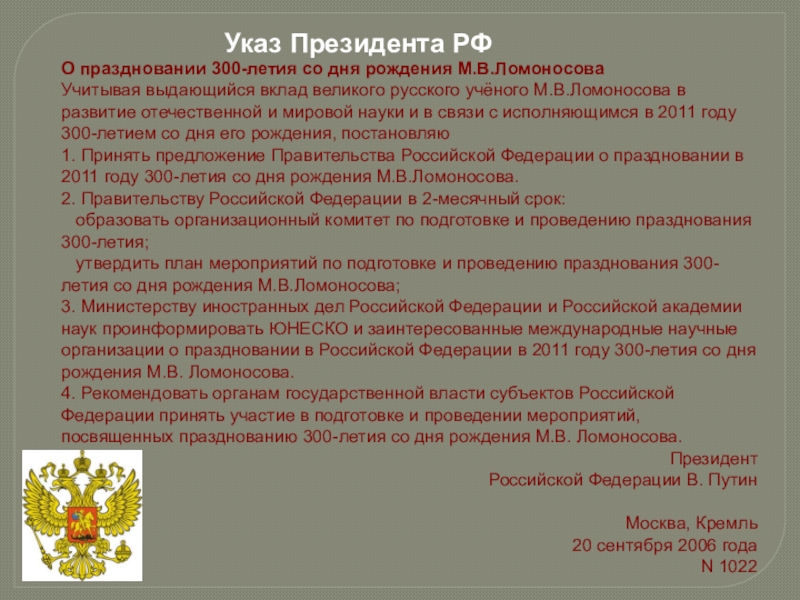

- 49. Указ Президента РФО праздновании 300-летия со дня

- 50. Слайд 50

- 51. В презентации использовались материалы сайтаУчитель физикиАрапкина Вера Викторовнас. Труслейка 2011 г.

Слайд 1Устами движет бог;

я с ним начну вещать.

Я тайности свои и небеса

Слайд 2Михайло Васильевич

Ломоносов

первый русский

учёный-естествоиспытатель

19 ноября 1711 — 15 апреля

Слайд 3первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, химик и физик, основоположник физической химии,

Он создал первый университет

Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом.

А. С. Пушкин

История человечества знает много разносторонне одаренных людей. И среди них на одно из первых мест надо поставить великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова.

Слайд 4«В целой России в начале 18 века едва ли была какая

Слайд 5Здесь складывалась самобытная народная культура, возникали художественные ремесла. Хотя школ на

Слайд 6Северная Двина, примерно в 140 километрах от впадения в море, против

Слайд 7Здесь имелись хорошие пахотные земли, богатые выгоны для скота, а главное

На самом большом разместилось тридцать деревень, составивших две волости – Куростровскую и Ровдогорскую. «Деревнями» здесь называлось владение одной семьи: дома, дворы, пашни, луга под сенокос.

Слайд 8Деревня Мишанская, позже слившаяся с деревней Денисовкой, находилась на Курострове.

Согласно

Слайд 9Упоминание о поморской семье Ломоносовых восходит к 16 веку, ко временам

В начале 18 века семья Ломоносовых имела средний достаток. Она располагала сравнительно крупным земельным наделом – около 67 кв. сажен, но главным источником благосостояния являлся морской промысел. Почти все Ломоносовы деревни Мишанинской до начала 20-х годов 18 века сообща выходили в море. Семья Ломоносовых принадлежала к опытным мореходам.

Слайд 10Женился он поздно, когда ему было около 30 лет, на сироте,

Слайд 11К 1725 году Василий Дорофеевич построил 2-мачтовый «новоманерный гукор», – небольшое

Слайд 12С 8 лет Михайло Ломоносов стал ходить с отцом в море.

Слайд 13Кругозор Ломоносова ширился, а обстановка в доме складывалась тяжело. Возвратившись с

Слайд 14Дом помора не мог оставаться без хозяйки, и отец Ломоносова женился

Слайд 15(Мать Ломоносова умерла, когда онъ былъ еще малышомъ; отецъ его вскоръ

Слайд 16Есть много версий о том, кто научил Ломоносова азбуке. Читать и

«Врата учености»

Слайд 17По другим источникам, грамоте Михайлу учил местный дьячок Семен Сабельников, обладавший

Слайд 18К 14 годам юный помор грамотно и чётко писал. Жизнь его

Отец решил по-своему образумить его и решил женить, но Михайло притворился больным и от женитьбы отговорился.

Получив «неявным образом», паспорт, и заняв у соседа Шубного три рубля, 19-летний ушел в Москву с обозом мороженой рыбы в декабре 1730 года. «Дома между тем долго его искали и, не нашед нигде, почитали пропадшим, до возвращения обоза по последнему зимнему пути...» – сообщает «Академическая биография 1784 года».

В Москву – учиться

Слайд 19В начале января 1731 года двинской рыбный обоз подошел к Москве

Сперва Ломоносов наведался на построенную при Петре Сухареву башню, где помещалась Школа математических и навигациях наук и преподавал Магницкий. Но оказалось, что уже 15 лет прошло, как она была переведена в Петербург, а на Сухаревой башне осталась низшая «цифирная школа». Там обучали грамоте и начальной математике, латыни, которая в то время была языком ученых, не преподавали.

Слайд 21Неудивительно, что ему «этой науки показалось мало», и он обратился в

Слайд 23Указом Синода в 1728 году было запрещено принимать в Академию «помещичьих

Слайд 24(Въ Москву Ломоносовъ прибылъ въ самомъ началъ января 1731 г. и

Слайд 25Его успехи, прилежание и примерное поведение быстро замечает школьное начальство. За

Слайд 26В 1736 году он в числе двенадцати лучших учеников Славяно-греко-латинской Академии

Слайд 28В сентябре того же года Ломоносов был послан в Германию (Марбург)

17 ноября 1736 года в Марбургский университет

был зачислен 25-летний Михаил Ломоносов

В Марбурге Ломоносов пробыл до 1739. Здесь он получил обширное и основательное образование

Слайд 29Ломоносов, обладая пылким темпераментом, поссорился с наставником и ушел из Фрейберга

Странствуя по Германии, Ломоносов женился на Елизавете-Христине Цильх.

Слайд 31В 1741 году по приказу Академии Ломоносов возвращается в Петербург и

адъюнктом называется младшая учёная должность — должность лица, проходящего научную стажировку, помощника профессора.

Слайд 33Деятельность свою Ломоносов характеризовал сам в 1753, в письме к Шувалову:

Слайд 34Гениальные способности, глубокая любовь к науке, неизменное трудолюбие, пламенный патриотизм, непреклонная

Слайд 41Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный Аквилон

Слайд 42Благодаря природному дару и упорству Ломоносов из северных крестьян выбился в

«Статский советник и профессор Ломоносов умирал трудно и одиноко, — пишет современный биограф. — Отяжелевший, но все еще порывистый и беспокойный, он лежал в притихшем большом доме. В саду наливались соком посаженные им деревья. Весенний ветер стучал в окна. В мозаичной мастерской стояли недоконченные картины.

Слайд 43Ломоносов знал, что он умирает. «Я не тужу о смерти: пожил,

Слайд 45Даже обходительному, но, в сущности, очень безразличному к нему Якобу Штелину

«Друг, я вижу, что я должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею токмо о том, что не мог я свершить всего того, что предпринял я для пользы Отечества, для приращения наук и для славы Академии и теперь при конце жизни моей должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной...»

Слайд 464 апреля (по старому стилю) 1765 года, около пяти часов дня,

Слайд 47Орденом М.В. Ломоносова награждаются граждане, учреждения, коллективы и учебные заведения за

Слайд 49Указ Президента РФ

О праздновании 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова

Учитывая выдающийся вклад

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2011 году 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова.

2. Правительству Российской Федерации в 2-месячный срок:

образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия;

утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова;

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации и Российской академии наук проинформировать ЮНЕСКО и заинтересованные международные научные организации о праздновании в Российской Федерации в 2011 году 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова.

Президент

Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

20 сентября 2006 года

N 1022