- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад на тему Лекция для педагогов: Философия естествознания

Содержание

- 1. Лекция для педагогов: Философия естествознания

- 2. Естествознаниесистема наук о природе, или естественных наук, взятых

- 3. ФилософияСлово "философия" (от греч. phileo - люблю

- 4. ФилософияФилософия не просто суммирует данные всех других

- 5. Связь естествознания с философией вытекает из того, что «естествоиспытатели… без мышления не могут двинуться ни на шаг, для

- 6. В. И. Ленин отмечал, что без поддержки со стороны философов-материалистов «... крупные естествоиспытатели

- 7. Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М.,

- 8. История развития естествознанияПервый этап – Древнегреческая натурфилософия,

- 9. История развития естествознанияЧетвёртый период носит название «стихийно-диалектического»

- 10. История развития естествознанияПятый, «революционный» период относится к

- 11. 1 этап – древнегреческая натурфилософияПри анализе греческой

- 12. Натурфилософия – философия природы, особенностью которой является преимущественно умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности.

- 13. Милетская школа: проблема единого первоначалаПроблема единства

- 14. Милетская школа Проблема единого первоначалаФалес (ок. 640-562)Анаксимандр

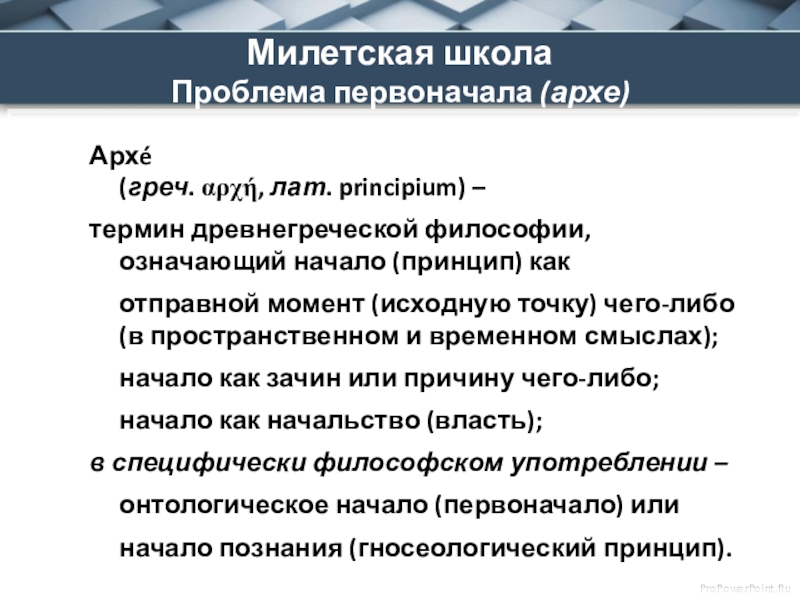

- 15. Милетская школа Проблема первоначала (архе)Архé (греч. αρχή,

- 16. Милетская школа Проблема первоначала (архе)Аристотель. «Метафизика».... большинство

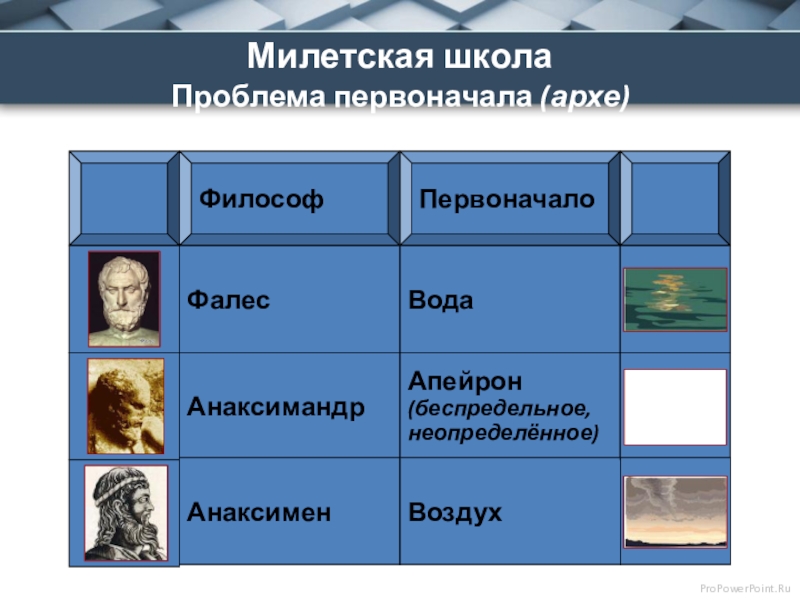

- 17. Милетская школа Проблема первоначала (архе)ФилософПервоначалоФалесВодаАнаксимандрАпейрон (беспредельное, неопределённое)АнаксименВоздух

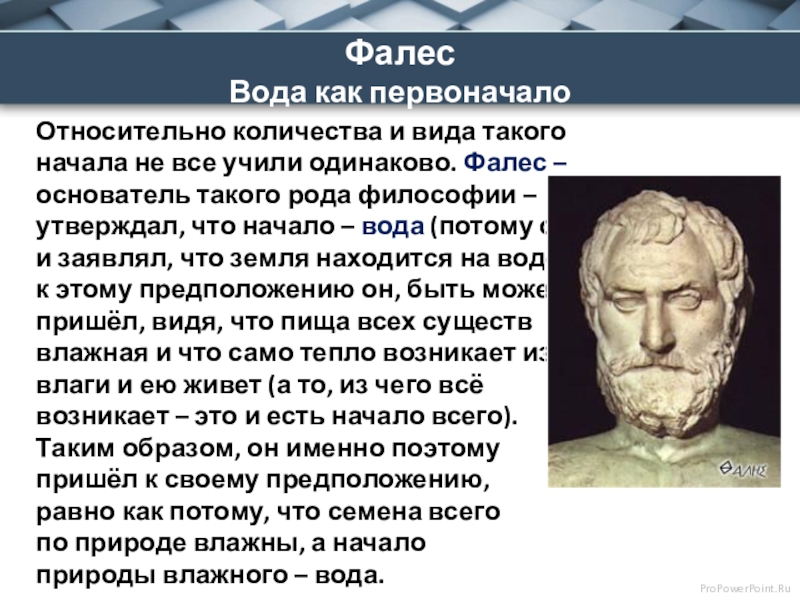

- 18. Фалес Вода как первоначалоАристотель. «Метафизика».Относительно количества и

- 19. Анаксимандр Апейрон как первоначалоДиоген Лаэртский. «О жизни,

- 20. Анаксимандр Апейрон как первоначалоÁпейрон (греч. άπειρον; от

- 21. Анаксимен Воздух как первоначалоИпполит. «Опровержение всех

- 22. Гераклит Проблема изменчивостиКак из единого получается многое, из неизменного – изменчивое?ГераклитМир как вечное становление

- 23. Гераклит Мир как вечное становление (генезис)Гераклит (ок.

- 24. Гераклит Мир как вечное становление (генезис)Первоначало по

- 25. Элейская школа Иллюзорность изменчивостиПарменид (род. 540/539)Зенон (ок. 490 - 430)

- 26. Элейская школа Иллюзорность изменчивостиКак из единого получается

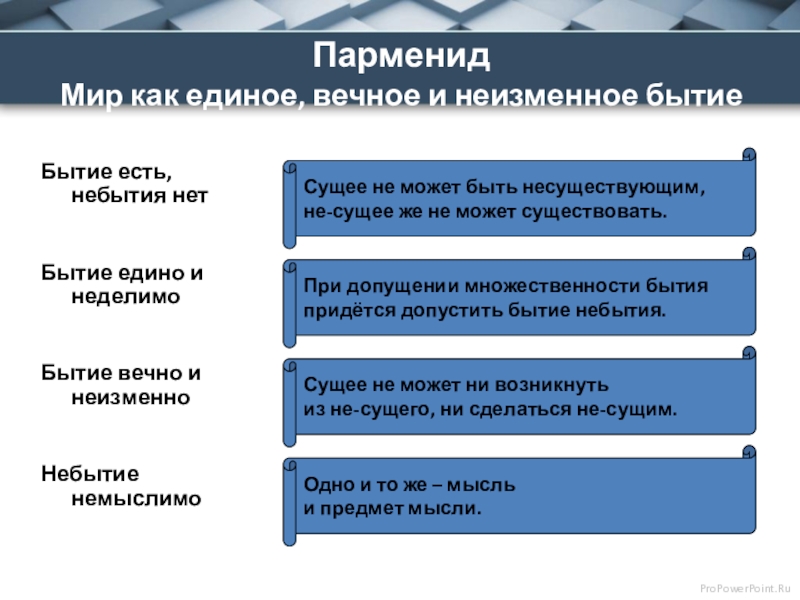

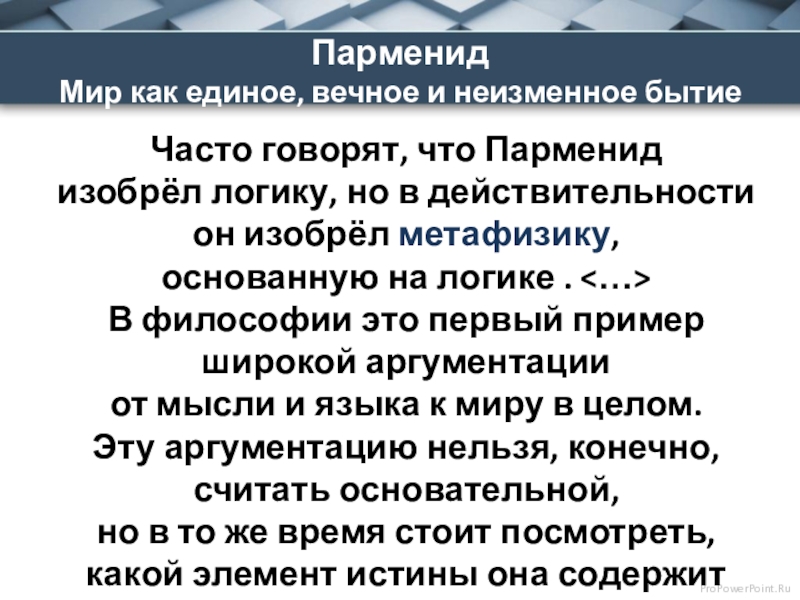

- 27. Парменид Мир как единое, вечное и неизменное

- 28. Органическую часть натурфилософии составляли также

- 29. Парменид Мир как единое, вечное и неизменное

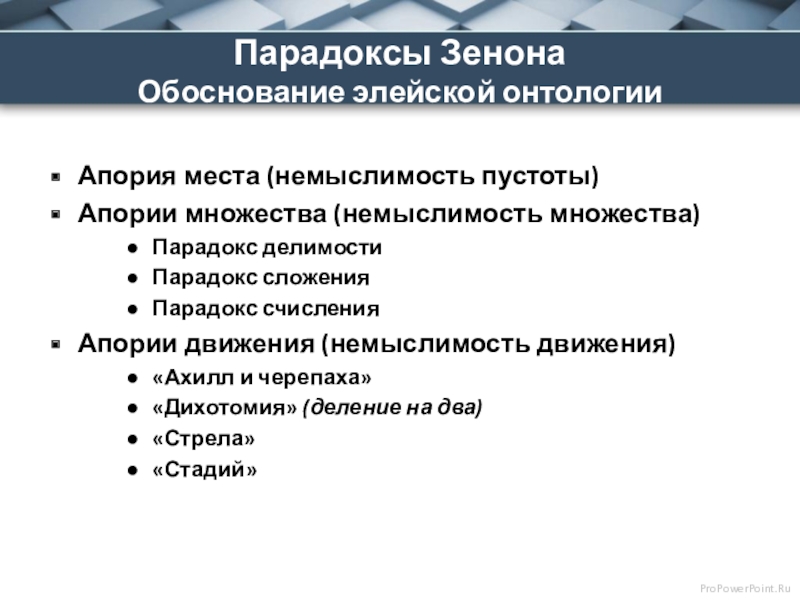

- 30. Парадоксы Зенона Обоснование элейской онтологииАпория места (немыслимость

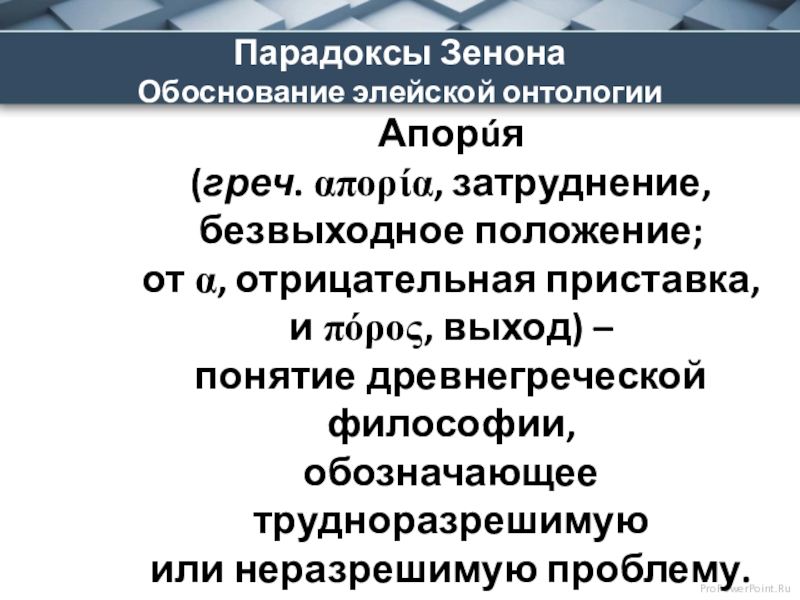

- 31. Парадоксы Зенона Обоснование элейской онтологииАпорúя (греч. απορία,

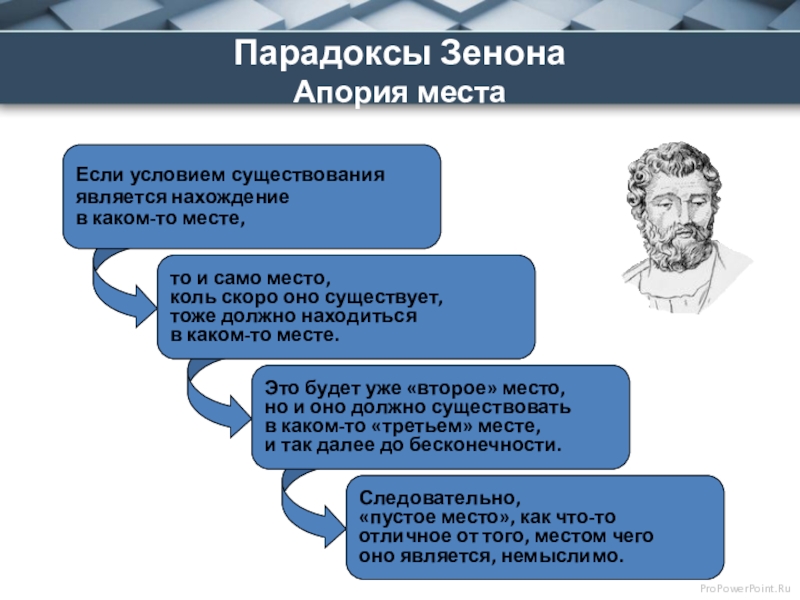

- 32. Парадоксы Зенона Апория местаЕсли условием существования

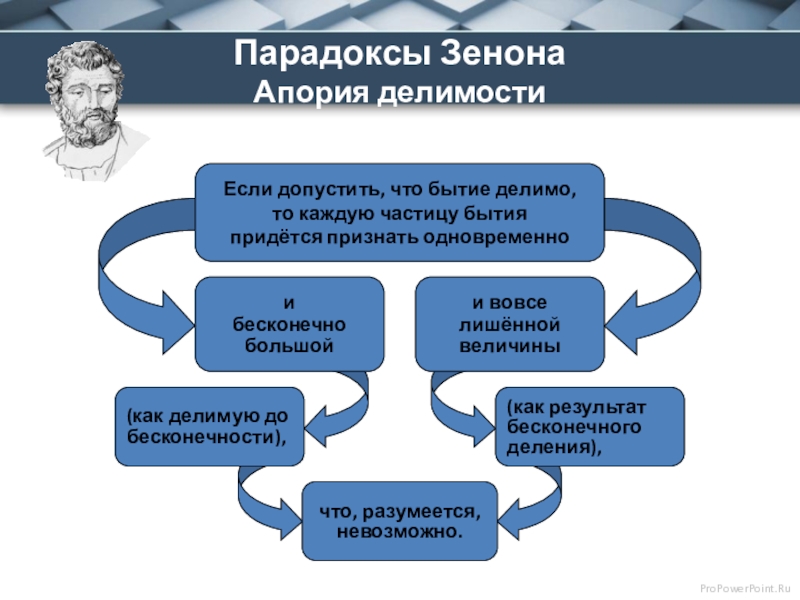

- 33. Парадоксы Зенона Апория делимостиЕсли допустить, что

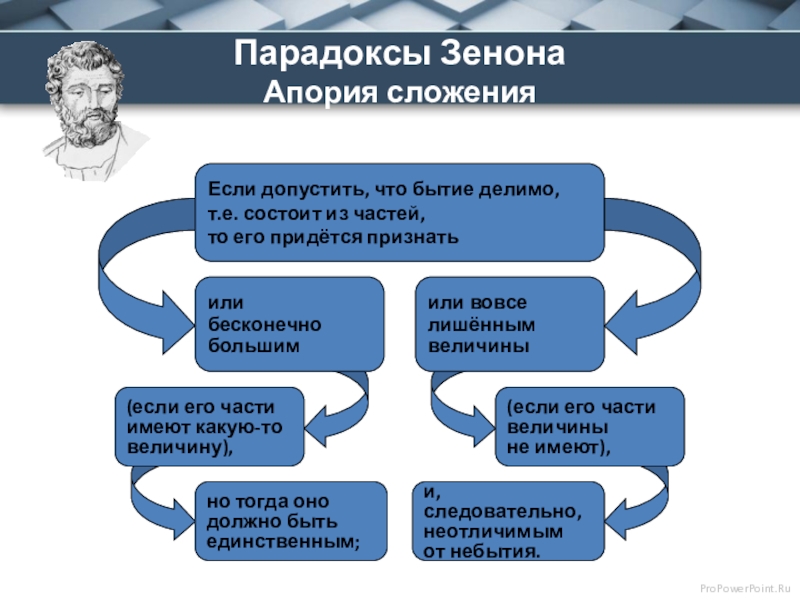

- 34. Парадоксы Зенона Апория сложенияЕсли допустить, что

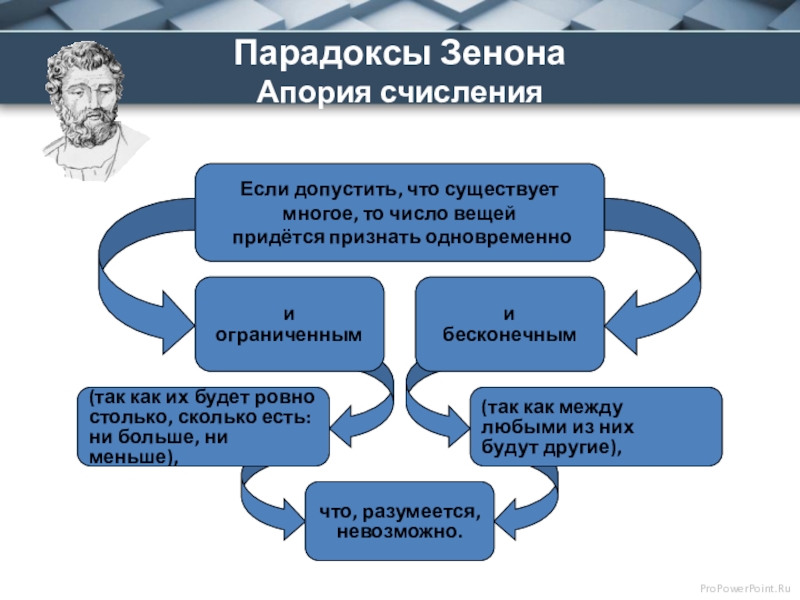

- 35. Парадоксы Зенона Апория счисленияЕсли допустить, что

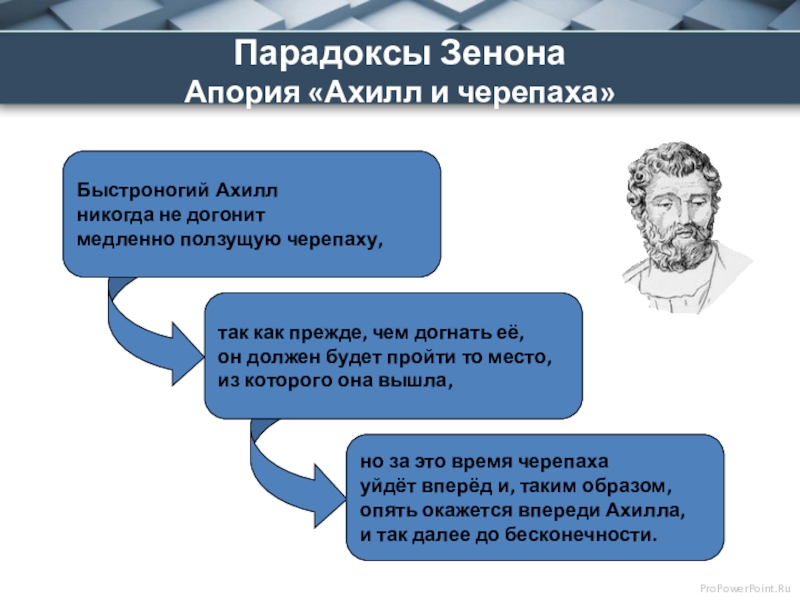

- 36. Парадоксы Зенона Апория «Ахилл и черепаха»Быстроногий

- 37. Парадоксы Зенона Апория «Дихотомия»Дuхотомúя (греч. διχοτομία;

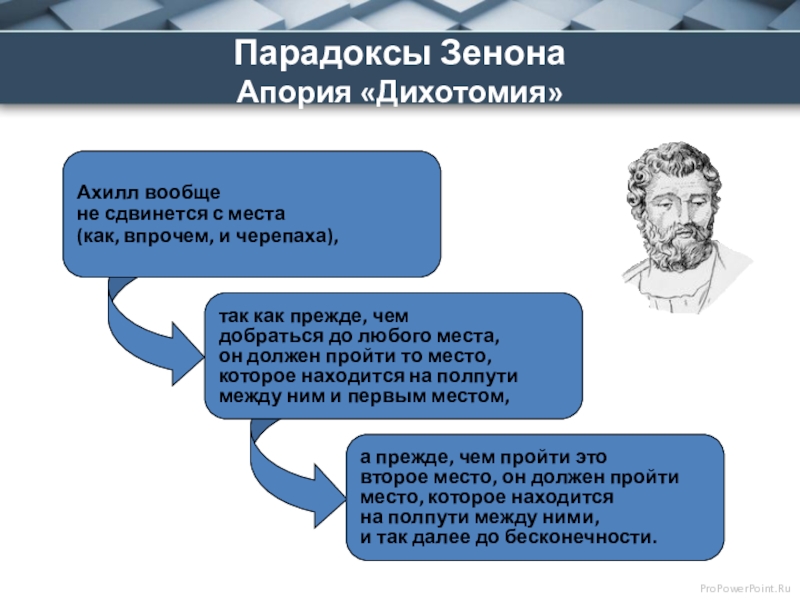

- 38. Парадоксы Зенона Апория «Дихотомия»Ахилл вообще не

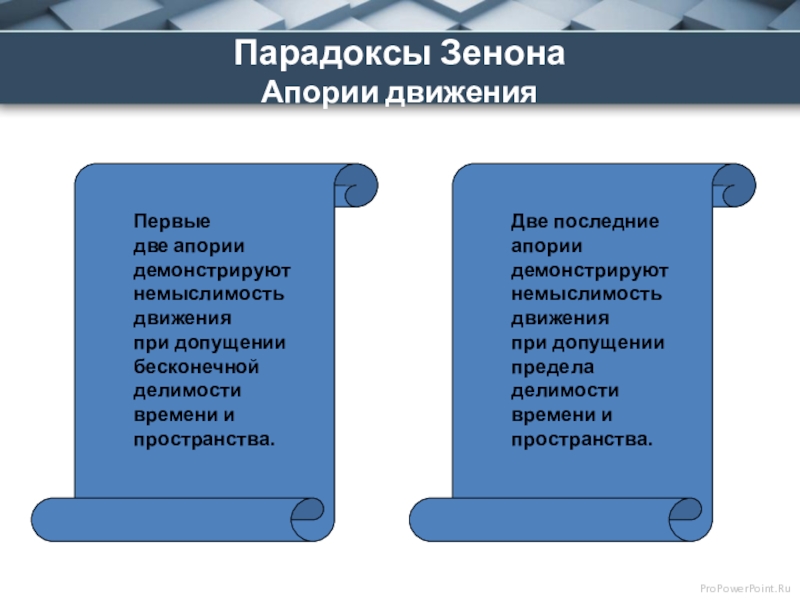

- 39. Парадоксы Зенона Апории движенияПервые две апории

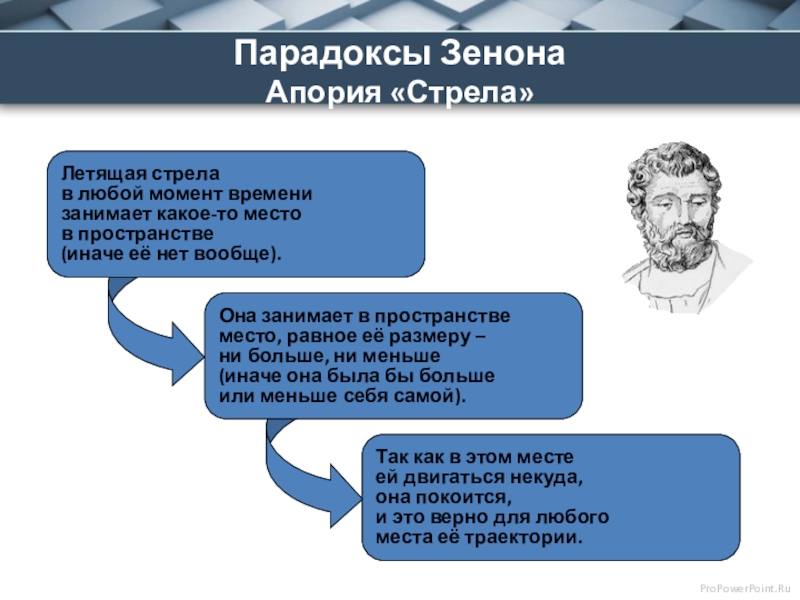

- 40. Парадоксы Зенона Апория «Стрела»Летящая стрела в

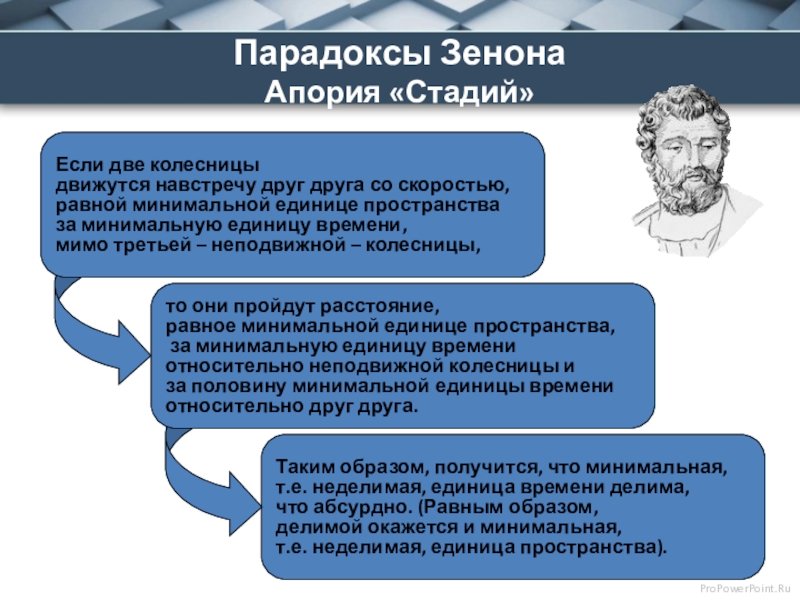

- 41. Таким образом, получится, что минимальная, т.е. неделимая,

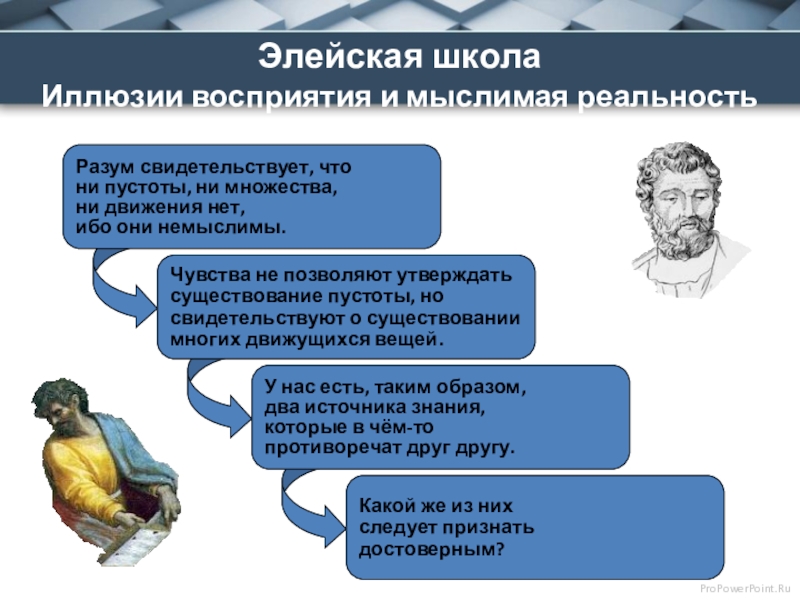

- 42. Элейская школа Иллюзии восприятия и мыслимая

- 43. Эмпедо́кл из Акрага́нта (др.-греч. Ἐμπεδοκλῆς) (ок. 490 до н. э.,

- 44. Анаксаго́р (др.-греч. Ἀναξαγόρας) из Клазомен (ок. 500 до н. э. — 428 до н. э.) — древнегреческий

- 45. Демокри́т Абдерский (Δημόκριτος; ок. 460 до н. э., Абдеры — ок. 370

- 46. Левкипп Левкипп (др.-греч. Λεύκιππος) из Абдеры или

- 47. Работа в группахПрочитать и кратко законспектировать информацию

- 48. Семинар: «Космоцентризм древнегреческой натурфилософии» Цель семинара: рассмотреть многообразие

- 49. 2 этап - философия средневековья

- 50. Элементы натурфилософии присущи даже средневековой

- 51. Основные философские учения и концепции средневековья: 1.

- 52. ПатристикаПатристика (лат. pater —отец) - произведения отцов

- 53. СхоластикаСхоластика — тип религиозной философии, характеризующийся принципиальным

- 54. МистикаМистика — философия, осмысляющая религиозную практику единения

- 55. Омар Хайям (1048-1131) – великий иранский поэт,

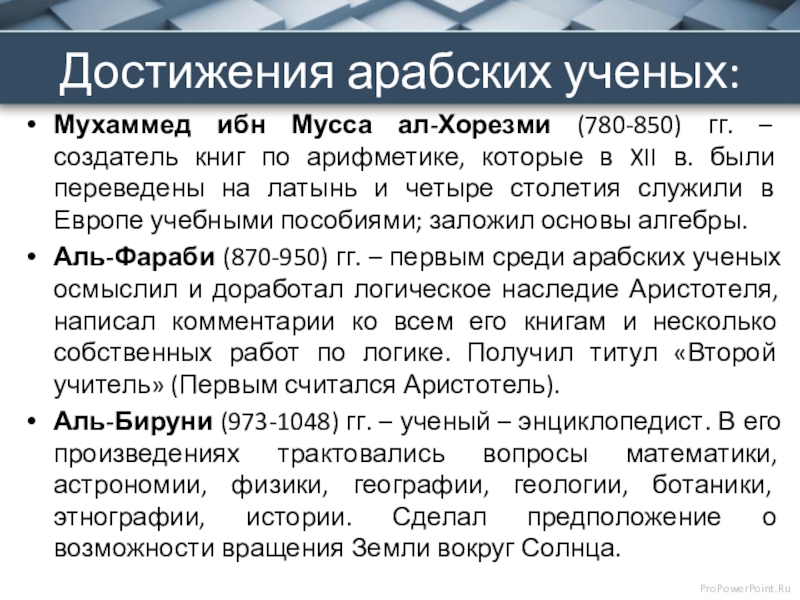

- 56. Достижения арабских ученых: Мухаммед ибн Мусса

- 57. В эпоху Возрождения натурфилософия в борьбе против

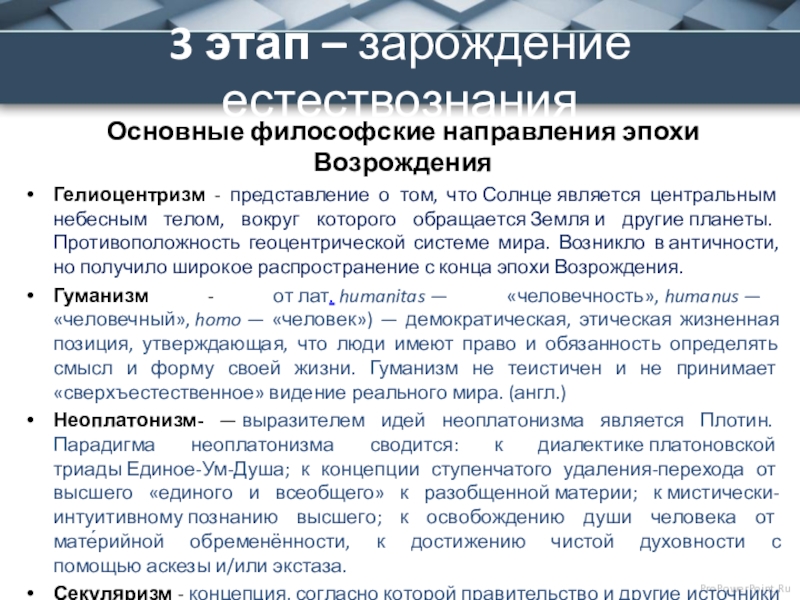

- 58. 3 этап – зарождение естествознанияОсновные философские направления

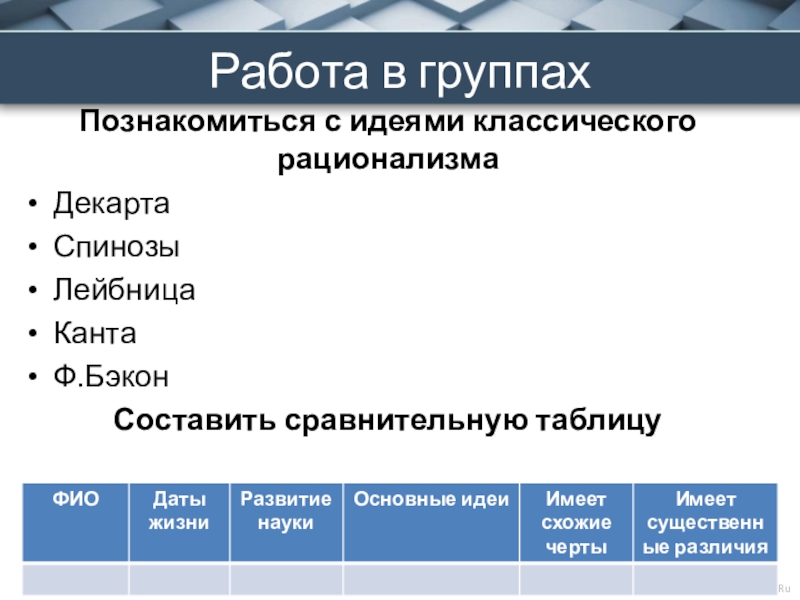

- 59. Работа в группахПознакомиться с идеями классического рационализмаДекартаСпинозыЛейбницаКантаФ.БэконСоставить сравнительную таблицу

- 60. В 17 в. ряд отраслей естествознания,

- 61. В 18 в. в философии французского и

- 62. В конце 18 — начале 19 в.

- 63. Один из последователей Шеллинга, Л.

- 64. Конец 19 — начало 20 в. В.

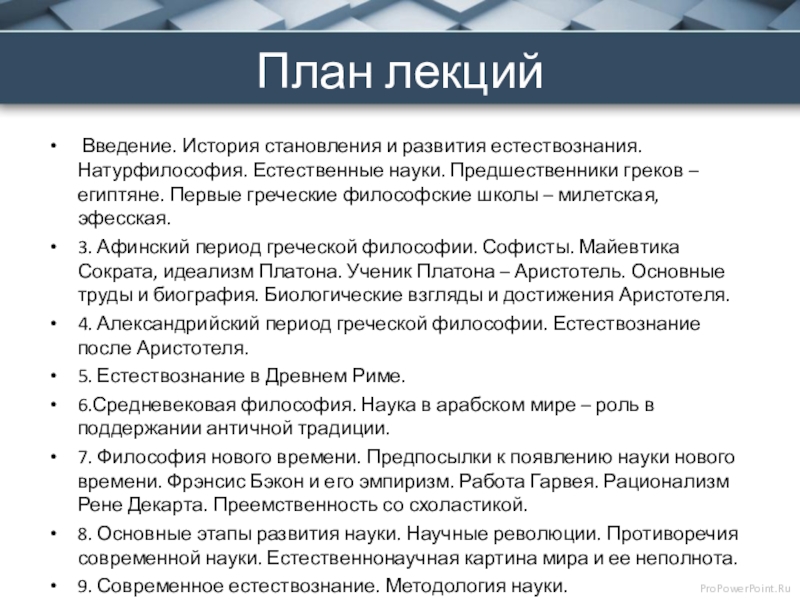

- 65. План лекций Введение. История становления и развития естествознания.

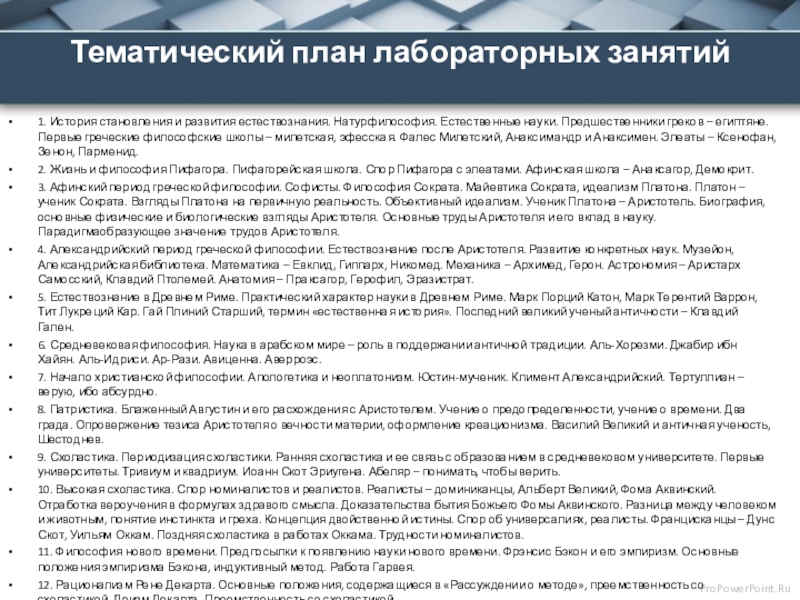

- 66. Тематический план лабораторных занятий 1. История становления

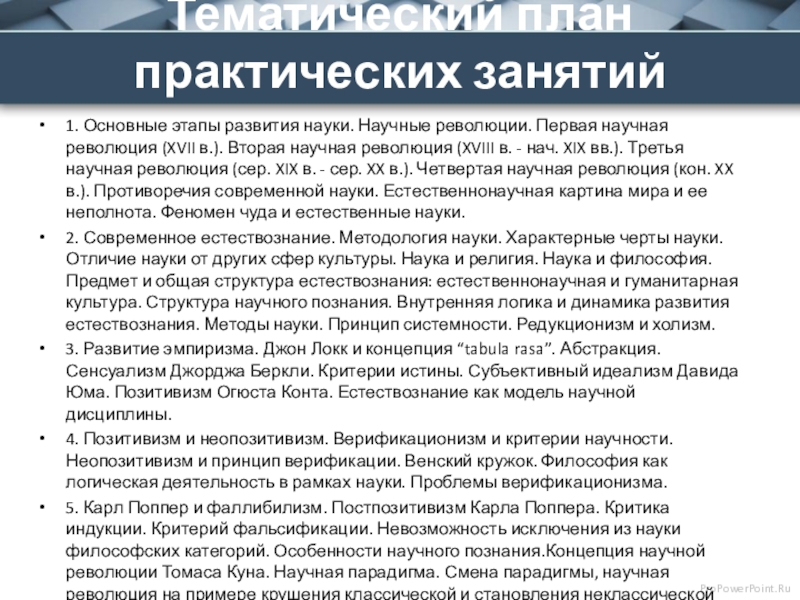

- 67. Тематический план практических занятий 1. Основные этапы

Слайд 2Естествознание

система наук о природе, или естественных наук, взятых во взаимной связи, как целое.

Естествознание — одна из основных областей научного знания о природе, обществе и мышлении; теоретическая основа промышленной и с.-х. техники и медицины;

естественно-научный фундамент

философского материализма

и диалектического понимания природы.

БСЭ

Слайд 3Философия

Слово "философия" (от греч. phileo - люблю и sophia - мудрость)

Как самостоятельная область знания философия начала складываться в VII - VI вв. до н.э. В это время начался активный процесс дифференциации (от лат. differentia - различие) наук. Так называемая протонаука, или преднаука древности, объединявшая в себе все имевшиеся у человека знания, по мере их углубления стала распадаться на отдельные дисциплины. Математика, астрономия, медицина и другие науки, развиваясь, все более обособлялись друг от друга. Чтобы воссоздать целостный взгляд на мир на основе знаний, полученных разными науками, было необходимо обобщить эти знания и связать их в единую систему.

Задачу интеграции (от лат. integratio - воссоединение, восполнение) знаний и должна была выполнить философия - обобщающая, мировоззренческая наука.

Слайд 4Философия

Философия не просто суммирует данные всех других наук, она стремится наиболее

Философия - это наука о наиболее общих законах существования природы, человека, общества и сознания, это наука о мире и об отношении человека к миру.

Слайд 5Связь естествознания с философией

вытекает из того, что «естествоиспытатели… без мышления не могут двинуться ни на шаг, для мышления же необходимы логические категории...» Энгельс Ф., которые разрабатываются

Чем более широкий характер имеют теоретические обобщения в естествознании, тем теснее они связаны с философией.

Отсюда возникает потребность в единстве между философами и естествоиспытателями, их взаимопомощи.

Ф. Энгельс посвятил этому вопросу свою «Диалектику природы».

Слайд 6В. И. Ленин

отмечал, что без поддержки со стороны философов-материалистов «... крупные естествоиспытатели так же часто, как до сих пор, будут беспомощны

(Полное собрание соч., 5 изд., т.45, с. 31).

Слайд 7Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М., 1988. С. 201-202

В ХVII столетии

В эту эпоху научное представление об окружающем мире стало в резкое противоречие с вековыми созданиями религиозных, философских или обыденных представлений о мире, и вместе с тем оно смогло доказать на деле значение своих положений, ибо оно дало несовместимые со старыми представлениями, неожиданные для него применения в мореходном и военном деле, технике, медицине... ХVII век явился началом нового времени, вхождения в историю человечества новой меняющей ее силы — наук о природе и тесно с ними связанной математики»

Слайд 8История развития естествознания

Первый этап – Древнегреческая натурфилософия, которая подразумевала под собой

Второй этап – обратный первому, где частности и детали занимают первичную позицию для наблюдающего. При этом дань отдаётся кропотливому анализу (анатомические исследования, поиски причин и следствий и т.д.). При этом для наблюдателя (уже учёного) теряется та нить, которая связывает всё во вселенной в одно целое.

Третий этап заключается в синтезе всех накопленных человеком знаний. Воссоздаётся общая картина о природе и мире. Первый два этапа (синтез и анализ) связываются вместе.

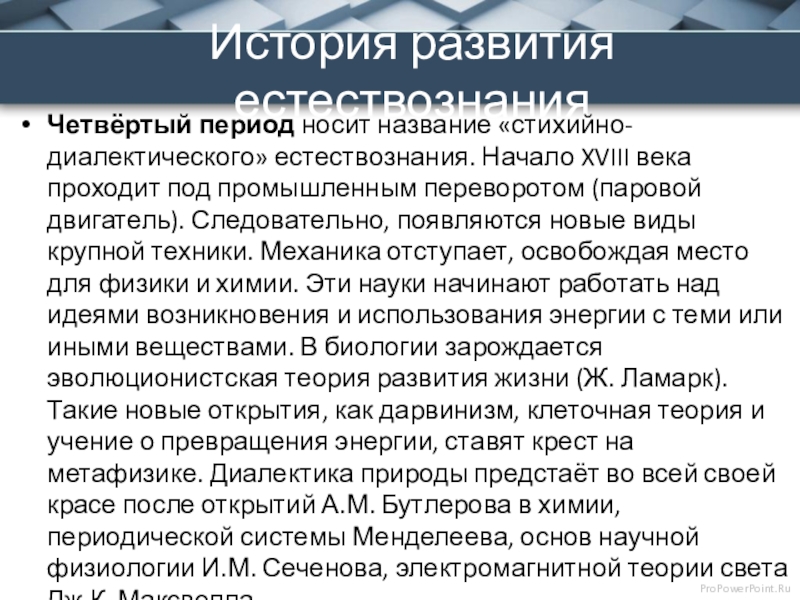

Слайд 9История развития естествознания

Четвёртый период носит название «стихийно-диалектического» естествознания. Начало XVIII века

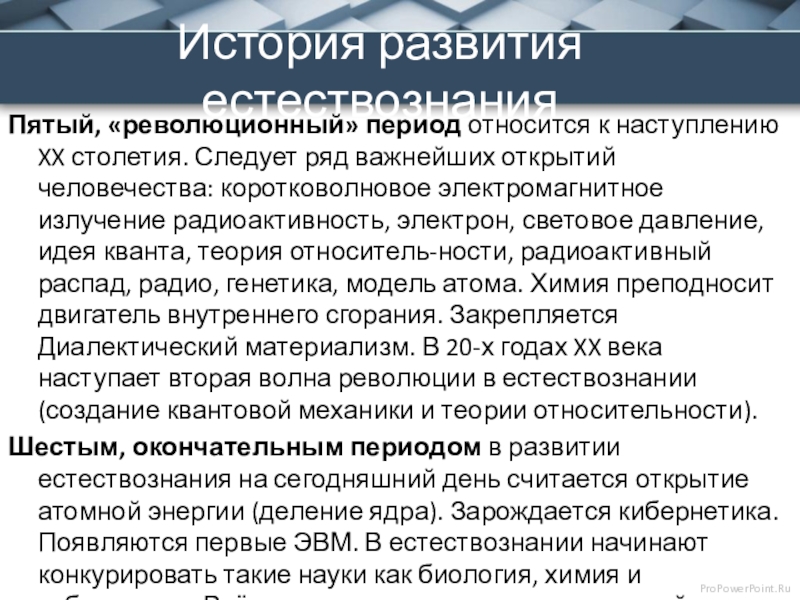

Слайд 10История развития естествознания

Пятый, «революционный» период относится к наступлению XX столетия. Следует

Шестым, окончательным периодом в развитии естествознания на сегодняшний день считается открытие атомной энергии (деление ядра). Зарождается кибернетика. Появляются первые ЭВМ. В естествознании начинают конкурировать такие науки как биология, химия и кибернетики. Всё это приводит к научно-технической революции.

Слайд 111 этап – древнегреческая натурфилософия

При анализе греческой философии выделяют три периода:

первый

второй — греческую философию в римском мире и, наконец,

третий — неоплатоновскую философию.

Слайд 12Натурфилософия –

философия природы, особенностью которой является преимущественно умозрительное

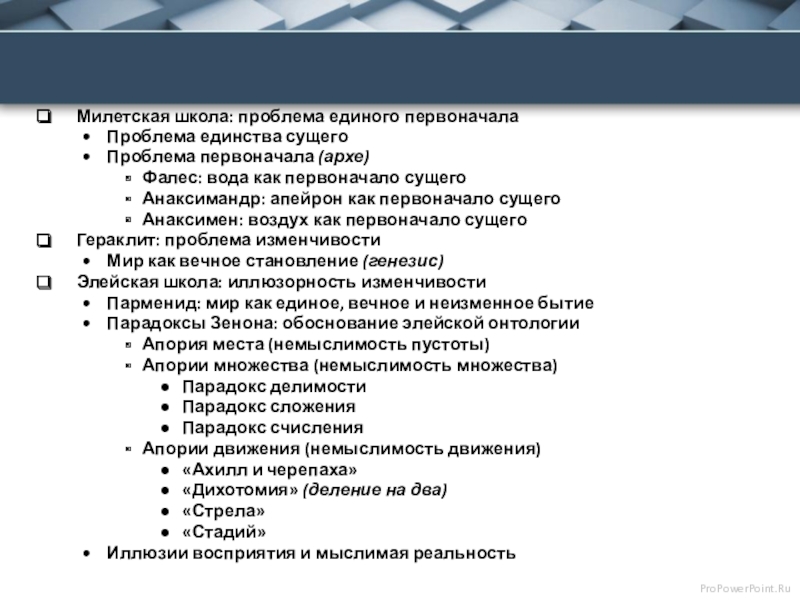

Слайд 13 Милетская школа: проблема единого первоначала

Проблема единства сущего

Проблема первоначала (архе)

Фалес:

Анаксимандр: апейрон как первоначало сущего

Анаксимен: воздух как первоначало сущего

Гераклит: проблема изменчивости

Мир как вечное становление (генезис)

Элейская школа: иллюзорность изменчивости

Парменид: мир как единое, вечное и неизменное бытие

Парадоксы Зенона: обоснование элейской онтологии

Апория места (немыслимость пустоты)

Апории множества (немыслимость множества)

Парадокс делимости

Парадокс сложения

Парадокс счисления

Апории движения (немыслимость движения)

«Ахилл и черепаха»

«Дихотомия» (деление на два)

«Стрела»

«Стадий»

Иллюзии восприятия и мыслимая реальность

Слайд 14Милетская школа

Проблема единого первоначала

Фалес

(ок. 640-562)

Анаксимандр

(ок. 610 - ок. 540)

Анаксимен

(ок. 588 -

Взаимопревращения веществ свидетельствуют,

что за видимым многообразием воспринимаемого мира скрывается единое первоначало.

Слайд 15Милетская школа

Проблема первоначала (архе)

Архé

(греч. αρχή, лат. principium) –

термин древнегреческой философии,

означающий

отправной момент (исходную точку) чего-либо (в пространственном и временном смыслах);

начало как зачин или причину чего-либо;

начало как начальство (власть);

в специфически философском употреблении –

онтологическое начало (первоначало) или

начало познания (гносеологический принцип).

Слайд 16Милетская школа

Проблема первоначала (архе)

Аристотель.

«Метафизика».

... большинство первых философов

считало началом то, из

Слайд 17Милетская школа

Проблема первоначала (архе)

Философ

Первоначало

Фалес

Вода

Анаксимандр

Апейрон

(беспредельное,

неопределённое)

Анаксимен

Воздух

Слайд 18Фалес

Вода как первоначало

Аристотель.

«Метафизика».

Относительно количества и вида такого

начала не все учили одинаково.

Слайд 19Анаксимандр

Апейрон как первоначало

Диоген Лаэртский.

«О жизни, учениях и

изречениях знаменитых

философов».

Анаксимандр Милетский... учил,

что первоначалом

Слайд 20Анаксимандр

Апейрон как первоначало

Áпейрон

(греч. άπειρον; от α,

отрицательная приставка,

и πέρας, конец, предел)

(беспредельное) и/или неопределённое.

Слайд 21Анаксимен

Воздух как первоначало

Ипполит.

«Опровержение

всех ересей».

Анаксимен... полагал, что начало –

бесконечный воздух, из

Слайд 22Гераклит

Проблема изменчивости

Как из единого получается многое,

из неизменного – изменчивое?

Гераклит

Мир как

вечное становление

Слайд 23Гераклит

Мир как вечное становление (генезис)

Гераклит

(ок. 540 - 480)

Этот космос,

тот же самый

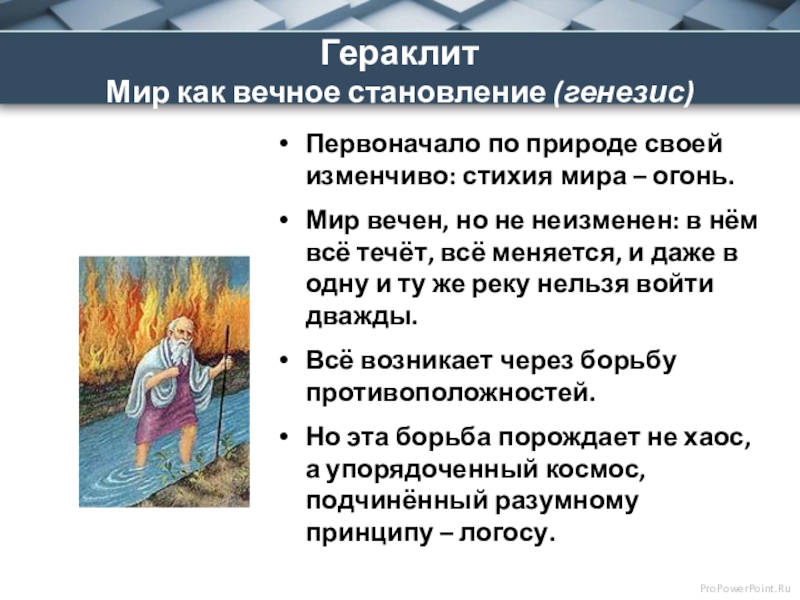

Слайд 24Гераклит

Мир как вечное становление (генезис)

Первоначало по природе своей изменчиво: стихия мира

Мир вечен, но не неизменен: в нём всё течёт, всё меняется, и даже в одну и ту же реку нельзя войти дважды.

Всё возникает через борьбу противоположностей.

Но эта борьба порождает не хаос, а упорядоченный космос, подчинённый разумному принципу – логосу.

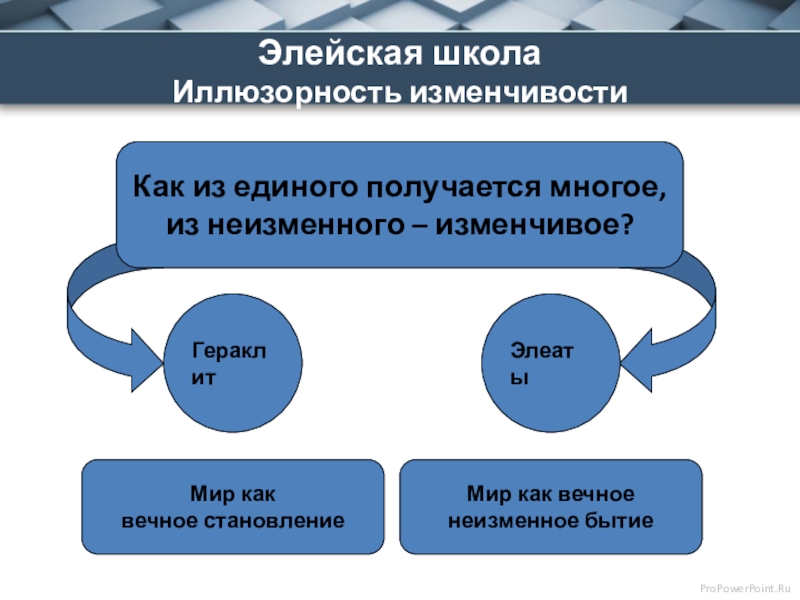

Слайд 26Элейская школа

Иллюзорность изменчивости

Как из единого получается многое,

из неизменного – изменчивое?

Элеаты

Мир как

вечное

Мир как вечное

неизменное бытие

Гераклит

Слайд 27Парменид

Мир как единое, вечное и неизменное бытие

Бытие есть, небытия нет

Бытие едино

Бытие вечно и неизменно

Небытие немыслимо

Сущее не может быть несуществующим,

не-сущее же не может существовать.

При допущении множественности бытия

придётся допустить бытие небытия.

Сущее не может ни возникнуть

из не-сущего, ни сделаться не-сущим.

Одно и то же – мысль

и предмет мысли.

Слайд 28 Органическую часть натурфилософии составляли также космология и космогония.

раздел астрономии,

Слайд 29Парменид

Мир как единое, вечное и неизменное бытие

Рассел.

«История западной

философии».

Часто говорят, что Парменид

изобрёл

Слайд 30Парадоксы Зенона

Обоснование элейской онтологии

Апория места (немыслимость пустоты)

Апории множества (немыслимость множества)

Парадокс

Парадокс сложения

Парадокс счисления

Апории движения (немыслимость движения)

«Ахилл и черепаха»

«Дихотомия» (деление на два)

«Стрела»

«Стадий»

Слайд 31Парадоксы Зенона

Обоснование элейской онтологии

Апорúя

(греч. απορία, затруднение,

безвыходное положение;

от α, отрицательная приставка,

и πόρος, выход) – понятие древнегреческой философии, обозначающее трудноразрешимую или неразрешимую проблему.

Слайд 32Парадоксы Зенона

Апория места

Если условием существования

является нахождение

в каком-то месте,

то и само

Это будет уже «второе» место,

но и оно должно существовать

в каком-то «третьем» месте,

и так далее до бесконечности.

Следовательно,

«пустое место», как что-то

отличное от того, местом чего

оно является, немыслимо.

Слайд 33Парадоксы Зенона

Апория делимости

Если допустить, что бытие делимо,

то каждую частицу бытия

придётся

и

бесконечно

большой

и вовсе

лишённой

величины

(как делимую до

бесконечности),

(как результат

бесконечного

деления),

что, разумеется,

невозможно.

Слайд 34Парадоксы Зенона

Апория сложения

Если допустить, что бытие делимо,

т.е. состоит из частей,

то

или

бесконечно

большим

или вовсе

лишённым

величины

(если его части

имеют какую-то

величину),

(если его части

величины

не имеют),

но тогда оно

должно быть

единственным;

и, следовательно,

неотличимым

от небытия.

Слайд 35Парадоксы Зенона

Апория счисления

Если допустить, что существует

многое, то число вещей

придётся

и

ограниченным

и

бесконечным

(так как их будет ровно

столько, сколько есть:

ни больше, ни меньше),

(так как между

любыми из них

будут другие),

что, разумеется,

невозможно.

Слайд 36Парадоксы Зенона

Апория «Ахилл и черепаха»

Быстроногий Ахилл

никогда не догонит

медленно ползущую черепаху,

так

но за это время черепаха

уйдёт вперёд и, таким образом,

опять окажется впереди Ахилла,

и так далее до бесконечности.

Слайд 37Парадоксы Зенона

Апория «Дихотомия»

Дuхотомúя

(греч. διχοτομία; от δίχα, на две части,

и

Слайд 38Парадоксы Зенона

Апория «Дихотомия»

Ахилл вообще

не сдвинется с места

(как, впрочем, и черепаха),

а

так как прежде, чем

добраться до любого места,

он должен пройти то место,

которое находится на полпути

между ним и первым местом,

Слайд 39Парадоксы Зенона

Апории движения

Первые

две апории

демонстрируют

немыслимость

движения

при допущении

бесконечной

делимости

времени и

пространства.

Две последние

апории

демонстрируют

немыслимость

движения

при допущении

предела

делимости

времени и

пространства.

Слайд 40Парадоксы Зенона

Апория «Стрела»

Летящая стрела

в любой момент времени

занимает какое-то место

в пространстве

(иначе

Так как в этом месте

ей двигаться некуда,

она покоится,

и это верно для любого

места её траектории.

Она занимает в пространстве

место, равное её размеру –

ни больше, ни меньше

(иначе она была бы больше

или меньше себя самой).

Слайд 41Таким образом, получится, что минимальная, т.е. неделимая, единица времени делима, что абсурдно. (Равным

Парадоксы Зенона

Апория «Стадий»

Если две колесницы

движутся навстречу друг друга со скоростью,

равной минимальной единице пространства

за минимальную единицу времени,

мимо третьей – неподвижной – колесницы,

то они пройдут расстояние,

равное минимальной единице пространства,

за минимальную единицу времени

относительно неподвижной колесницы и

за половину минимальной единицы времени

относительно друг друга.

Слайд 42Элейская школа

Иллюзии восприятия и мыслимая реальность

Разум свидетельствует, что

ни пустоты, ни

Чувства не позволяют утверждать

существование пустоты, но

свидетельствуют о существовании

многих движущихся вещей.

У нас есть, таким образом,

два источника знания,

которые в чём-то

противоречат друг другу.

Какой же из них

следует признать

достоверным?

Слайд 43Эмпедо́кл из Акрага́нта

(др.-греч. Ἐμπεδοκλῆς) (ок. 490 до н. э., Агридженто — ок. 430

Ему принадлежит поэма «О природе», из которой сохранились 340 стихов, а также религиозная поэма «Очищения» (иначе — «Искупления»; дошло около 100 стихов).

Слайд 44Анаксаго́р

(др.-греч. Ἀναξαγόρας) из Клазомен (ок. 500 до н. э. — 428 до н. э.) — древнегреческий философ, математик и астроном. Основоположник афинской философской

Анаксагор — один из самых выдающихся ионийских философов, сын богатых и знатных родителей. Родился в Клазоменах, в Малой Азии около 500 до н. э. С ранних лет он отказался от удовольствий, на которые мог рассчитывать по своему богатству, и пристрастился к философии.

Слайд 45Демокри́т Абдерский

(Δημόκριτος; ок. 460 до н. э., Абдеры — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий

Слайд 46Левкипп

Левкипп (др.-греч. Λεύκιππος) из Абдеры или Милета (V век до н.

Левкипп, вероятно, жил в Абдере — там же, где и Демокрит. Одновременно с Зеноном, Эмпедоклом и Анаксагором он выдвинул идею множественности элементов сущего. Придерживаясь идеи Парменида о неизменяемости и качественной однородности сущего, Левкипп для объяснения разнообразия предметов утверждает существование относительного небытия, то есть наличие пустоты, разделяющей всё сущее на множество элементов. Свойства этих элементов зависят от ограничивающего их пустого пространства, различаются они по величине, фигуре, движению, но все элементы мыслятся как однородные, непрерывные и потому неделимые (atomoi). Вслед за философами ионийской школы (прежде всего милетской) Левкипп считает движение внутренне присущим атомам.[3]

Слайд 47Работа в группах

Прочитать и кратко законспектировать информацию

Сделать доклад об особенностях

Объединиться в группы и принять участие в дискуссии по вопросу:

что есть окружающий мир.

Ответьте на вопросы:

что есть космос;

что есть архэ, представить логику развития;

что есть бытие

Слайд 48Семинар: «Космоцентризм древнегреческой натурфилософии»

Цель семинара: рассмотреть многообразие концепций и подходов объяснения

Слушатели спорят по самому главному вопросу: что есть окружающий мир, откуда все произошло.

В конце семинарского занятия студентам необходимо сформулировать конкретные выводы по теме:

• что есть космос; • что есть архэ, представить логику развития; • что есть бытие.

Слайд 50 Элементы натурфилософии присущи даже средневековой схоластике, они состояли, главным

Слайд 51Основные философские учения и концепции средневековья:

1. Схоластика – представляла собой единство

2. Патристика – это философия лидеров христианства до 7 века. Они заложили основу христианского мировоззрения и внесли неоценимый вклад в формирование этики и эстетики.

3. Мистика – в общепринятом смысле – это вера в существование мира сверхъестественных сил. Также это особый род философской познавательной деятельности

Слайд 52Патристика

Патристика (лат. pater —отец) - произведения отцов церкви.

Первоначально «отцом церкви» именовался

В произведениях, написанных отцами церкви, были заложены основы христианских догматов. Подлинная философия с точки зрения отцов церкви тождественна теологии, вера всегда первенствует над разумом, а истина — это истина Откровения. Патристику по той роли, которую она играла в обществе, делят на апологетическую и систематическую. По языковому критерию — на греческую и латинскую, или (что несколько более условно) на западную и восточную. На Востоке преобладала систематика, на Западе —апологетика.

Вершина латинской патристики —творчество Аврелия Августина, классику греческой патристики представляют Василий Великий, Григорий Назианзин и Григорий Нисский.

Слайд 53Схоластика

Схоластика — тип религиозной философии, характеризующийся принципиальным подчинением примату теологии, соединением

Крупнейшим схоластом западно-европейской философии был Фома Аквинский. Схоластическим по сути был, например, спор Фомы Аквинского и Альберта Великого во дворике Парижского университета на тему «Есть ли у крота глаза»?

Под схоластикой понимается (это очевидно из приведенного примера) также формальное знание, бесплодное умствование, оторванное от жизни, от практики. Отсюда и происходит выражение «схоластическое теоретизирование». Образчиком схоластического мышления могут быть вопросы такого рода: может ли Бог сотворить такой камень, который сам не может поднять? Или: что появилось раньше — курица или яйцо? Сколько чертей может уместиться на острие одной иглы? (Последний вопрос звучит особенно актуально сегодня, во время разгула наркомании).

Слайд 54Мистика

Мистика — философия, осмысляющая религиозную практику единения человека с Богом, погружения

Если в схоластике преобладал спекулятивно-логический аспект, то в мистике — созерцательный.

Все мистические учения тяготеют к иррационализму, интуитивизму, намеренной парадоксальности; они выражают себя не столько на языке понятий, сколько на языке символов.

Ярким представителем мистики позднего средневековья в Западной Европе был немецкий мыслитель Мейстер Экхарт.

Слайд 55Омар Хайям (1048-1131) – великий иранский поэт, философ, ученый. Автор знаменитых

Абу Али ибн Сина (Авиценна) (980-1037) гг. – философ, математик, астроном, врач, чей «Канон врачебной науки» снискал мировую славу.

Ибн Рушд (Аверрох) (1126-1198) гг. – философ, естествоиспытатель, добился больших успехов в алхимии, автор медицинских трудов, комментатор Аристотеля. Стремился объединить философию с мусульманской религией.

Достижения арабских ученых:

Слайд 56

Достижения арабских ученых:

Мухаммед ибн Мусса ал-Хорезми (780-850) гг. – создатель книг

Аль-Фараби (870-950) гг. – первым среди арабских ученых осмыслил и доработал логическое наследие Аристотеля, написал комментарии ко всем его книгам и несколько собственных работ по логике. Получил титул «Второй учитель» (Первым считался Аристотель).

Аль-Бируни (973-1048) гг. – ученый – энциклопедист. В его произведениях трактовались вопросы математики, астрономии, физики, географии, геологии, ботаники, этнографии, истории. Сделал предположение о возможности вращения Земли вокруг Солнца.

Слайд 57В эпоху Возрождения натурфилософия в борьбе против схоластической картины природы в

Слайд 583 этап – зарождение естествознания

Основные философские направления эпохи Возрождения

Гелиоцентризм - представление

Гуманизм - от лат. humanitas — «человечность», humanus — «человечный», homo — «человек») — демократическая, этическая жизненная позиция, утверждающая, что люди имеют право и обязанность определять смысл и форму своей жизни. Гуманизм не теистичен и не принимает «сверхъестественное» видение реального мира. (англ.)

Неоплатонизм- — выразителем идей неоплатонизма является Плотин. Парадигма неоплатонизма сводится: к диалектике платоновской триады Единое-Ум-Душа; к концепции ступенчатого удаления-перехода от высшего «единого и всеобщего» к разобщенной материи; к мистически-интуитивному познанию высшего; к освобождению души человека от мате́рийной обременённости, к достижению чистой духовности с помощью аскезы и/или экстаза.

Секуляризм - концепция, согласно которой правительство и другие источники права должны существовать отдельно от любого типа религий и религиозной веры.

Слайд 59Работа в группах

Познакомиться с идеями классического рационализма

Декарта

Спинозы

Лейбница

Канта

Ф.Бэкон

Составить сравнительную таблицу

Слайд 60 В 17 в. ряд отраслей естествознания, прежде всего математика и

Слайд 61В 18 в. в философии французского и европейского Просвещения и материализма

Слайд 62В конце 18 — начале 19 в. большую роль сыграла натурфилософия

Слайд 63 Один из последователей Шеллинга, Л. Окен,

высказал идею развития

Слайд 64Конец 19 — начало 20 в.

В. Оствальд, Авенариус, Т. Липс,

В современных условиях натурфилософские воззрения проявляются в качестве рецидива метафизических подходов, в неумении применять диалектику в естественнонаучных обобщениях.

Слайд 65План лекций

Введение. История становления и развития естествознания. Натурфилософия. Естественные науки. Предшественники

3. Афинский период греческой философии. Софисты. Майевтика Сократа, идеализм Платона. Ученик Платона – Аристотель. Основные труды и биография. Биологические взгляды и достижения Аристотеля.

4. Александрийский период греческой философии. Естествознание после Аристотеля.

5. Естествознание в Древнем Риме.

6.Средневековая философия. Наука в арабском мире – роль в поддержании античной традиции.

7. Философия нового времени. Предпосылки к появлению науки нового времени. Фрэнсис Бэкон и его эмпиризм. Работа Гарвея. Рационализм Рене Декарта. Преемственность со схоластикой.

8. Основные этапы развития науки. Научные революции. Противоречия современной науки. Естественнонаучная картина мира и ее неполнота.

9. Современное естествознание. Методология науки.

Слайд 66Тематический план лабораторных занятий

1. История становления и развития естествознания. Натурфилософия. Естественные

2. Жизнь и философия Пифагора. Пифагорейская школа. Спор Пифагора с элеатами. Афинская школа – Анаксагор, Демокрит.

3. Афинский период греческой философии. Софисты. Философия Сократа. Майевтика Сократа, идеализм Платона. Платон – ученик Сократа. Взгляды Платона на первичную реальность. Объективный идеализм. Ученик Платона – Аристотель. Биография, основные физические и биологические взгляды Аристотеля. Основные труды Аристотеля и его вклад в науку. Парадигмаобразующее значение трудов Аристотеля.

4. Александрийский период греческой философии. Естествознание после Аристотеля. Развитие конкретных наук. Музейон, Александрийская библиотека. Математика – Евклид, Гиппарх, Никомед. Механика – Архимед, Герон. Астрономия – Аристарх Самосский, Клавдий Птолемей. Анатомия – Праксагор, Герофил, Эразистрат.

5. Естествознание в Древнем Риме. Практический характер науки в Древнем Риме. Марк Порций Катон, Марк Терентий Варрон, Тит Лукреций Кар. Гай Плиний Старший, термин «естественная история». Последний великий ученый античности – Клавдий Гален.

6. Средневековая философия. Наука в арабском мире – роль в поддержании античной традиции. Аль-Хорезми. Джабир ибн Хайян. Аль-Идриси. Ар-Рази. Авиценна. Аверроэс.

7. Начало христианской философии. Апологетика и неоплатонизм. Юстин-мученик. Климент Александрийский. Тертуллиан – верую, ибо абсурдно.

8. Патристика. Блаженный Августин и его расхождения с Аристотелем. Учение о предопределенности, учение о времени. Два града. Опровержение тезиса Аристотеля о вечности материи, оформление креационизма. Василий Великий и античная ученость, Шестоднев.

9. Схоластика. Периодизация схоластики. Ранняя схоластика и ее связь с образованием в средневековом университете. Первые университеты. Тривиум и квадриум. Иоанн Скот Эриугена. Абеляр – понимать, чтобы верить.

10. Высокая схоластика. Спор номиналистов и реалистов. Реалисты – доминиканцы, Альберт Великий, Фома Аквинский. Отработка вероучения в формулах здравого смысла. Доказательства бытия Божьего Фомы Аквинского. Разница между человеком и животным, понятие инстинкта и греха. Концепция двойственной истины. Спор об универсалиях, реалисты. Францисканцы – Дунс Скот, Уильям Оккам. Поздняя схоластика в работах Оккама. Трудности номиналистов.

11. Философия нового времени. Предпосылки к появлению науки нового времени. Фрэнсис Бэкон и его эмпиризм. Основные положения эмпиризма Бэкона, индуктивный метод. Работа Гарвея.

12. Рационализм Рене Декарта. Основные положения, содержащиеся в «Рассуждении о методе», преемственность со схоластикой. Деизм Декарта. Преемственность со схоластикой.

13. Галилей, Коперник, Ньютон. Формирование классической картины мира. Галилей – создатель экспериментального метода. Теоретическая идеализация. Поддержка Галилеем системы Коперника. Исаак Ньютон: «Математические начала натуральной философии». Формирование классической картины мира: «Книга природы написана на языке математики».

Тематический план практических занятий

1. Основные этапы развития науки. Научные революции. Первая научная революция (XVII в.). Вторая научная революция (XVIII в. - нач. XIX вв.). Третья научная революция (сер. XIX в. - сер. XX в.). Четвертая научная революция (кон. XX в.). Противоречия современной науки. Естественнонаучная картина мира и ее неполнота. Феномен чуда и естественные науки.

2. Современное естествознание. Методология науки. Характерные черты науки. Отличие науки от других сфер культуры. Наука и религия. Наука и философия. Предмет и общая структура естествознания: естественнонаучная и гуманитарная культура. Структура научного познания. Внутренняя логика и динамика развития естествознания. Методы науки. Принцип системности. Редукционизм и холизм.

3. Развитие эмпиризма. Джон Локк и концепция “tabula rasa”. Абстракция. Сенсуализм Джорджа Беркли. Критерии истины. Субъективный идеализм Давида Юма. Позитивизм Огюста Конта. Естествознание как модель научной дисциплины.

4. Позитивизм и неопозитивизм. Верификационизм и критерии научности. Неопозитивизм и принцип верификации. Венский кружок. Философия как логическая деятельность в рамках науки. Проблемы верификационизма.

5. Карл Поппер и фаллибилизм. Постпозитивизм Карла Поппера. Критика индукции. Критерий фальсификации. Невозможность исключения из науки философских категорий. Особенности научного познания.Концепция научной революции Томаса Куна. Научная парадигма. Смена парадигмы, научная революция на примере крушения классической и становления неклассической научной картины мира. Концепция научно-исследовательской программы Имре Лакатоса.

Слайд 67Тематический план практических занятий

1. Основные этапы развития науки. Научные революции. Первая

2. Современное естествознание. Методология науки. Характерные черты науки. Отличие науки от других сфер культуры. Наука и религия. Наука и философия. Предмет и общая структура естествознания: естественнонаучная и гуманитарная культура. Структура научного познания. Внутренняя логика и динамика развития естествознания. Методы науки. Принцип системности. Редукционизм и холизм.

3. Развитие эмпиризма. Джон Локк и концепция “tabula rasa”. Абстракция. Сенсуализм Джорджа Беркли. Критерии истины. Субъективный идеализм Давида Юма. Позитивизм Огюста Конта. Естествознание как модель научной дисциплины.

4. Позитивизм и неопозитивизм. Верификационизм и критерии научности. Неопозитивизм и принцип верификации. Венский кружок. Философия как логическая деятельность в рамках науки. Проблемы верификационизма.

5. Карл Поппер и фаллибилизм. Постпозитивизм Карла Поппера. Критика индукции. Критерий фальсификации. Невозможность исключения из науки философских категорий. Особенности научного познания.Концепция научной революции Томаса Куна. Научная парадигма. Смена парадигмы, научная революция на примере крушения классической и становления неклассической научной картины мира. Концепция научно-исследовательской программы Имре Лакатоса.