- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад Ученые-биологи блокадного Ленинграда

Содержание

- 1. Презентация Ученые-биологи блокадного Ленинграда

- 2. Ленинградский зоопарк в блокадуТяжело было всем, люди

- 3. Как это возможно – сохранить более ста

- 4. Около шестидесяти обитателей зверинца в начале войны

- 5. В самом Ленинграде еще до начала бомбежек

- 6. Большинство зверей в ужасе метались по клеткам,

- 7. В ту страшную ночь погибли умные медвежата

- 8. Нелегко пришлось Красавице, которую привезли в зоопарк

- 9. Что делать? Евдокия Ивановна каждый день привозила

- 10. В годы блокады зоосад не финансировался, и

- 11. Удивительно, однако Ленинградский зоопарк закрывался только зимой

- 12. Вторая зона музея посвящена уходу за животными.

- 13. Ботанический сад помог Ленинграду выжить Ленинград за

- 14. В общей сложности за годы блокады на

- 15. Вскоре ни одной неповрежденной оранжереи в саду

- 16. С Ботаническим садом связана вся жизнь Валентины

- 17. Часть сотрудников Ботанического сада эвакуировали еще летом

- 18. Среди растений – подорожник и крапива, лебеда,

- 19. Некоторые растения в оранжереях украшены георгиевскими ленточками

- 20. В оранжерее кактусов и суккулентов установлен памятный

- 21. Многих из людей, помогавших остальным выжить в

- 22. Всероссийский институт растениеводства имени Н.И. Вавилова (ВИР)

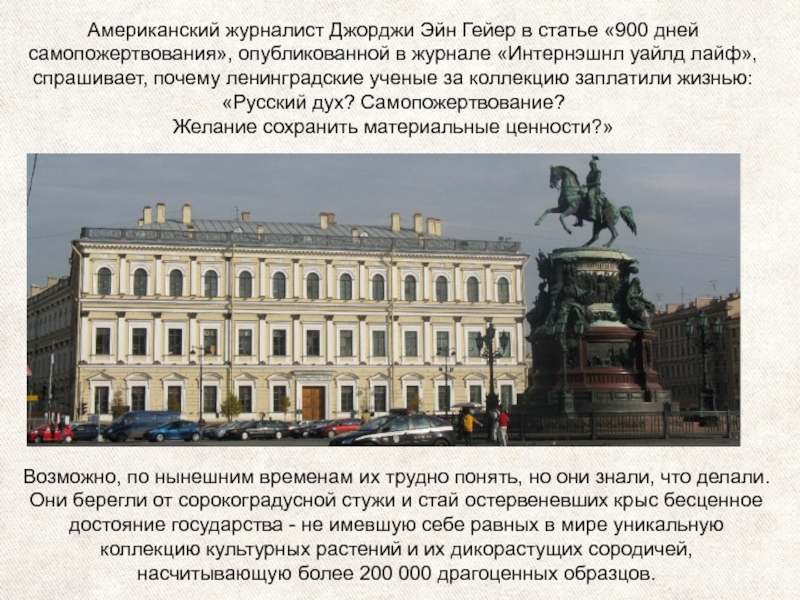

- 23. Американский журналист Джорджи Эйн Гейер в статье

- 24. Но сотрудники Всесоюзного института растениеводства (ВИР), которые

- 25. Весной 1941 года на Павловской опытной станции

- 26. Зимой 1942 года работа сосредоточилась в руках

- 27. 28 сотрудников института умерли от голода во

- 28. Слайд 28

Слайд 1Отвага и самоотверженность

Как работали в годы блокады ученые-биологи в Ленинграде

Презентация для

Автор: Светлова Е.В., учитель ГБОУ шк. № 482

Слайд 2Ленинградский зоопарк в блокаду

Тяжело было всем, люди гибли от голода и

Вход в зоосад.

Почтовая карточка.

1920 годы.

Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в истории города. Суровая зима 1941-42-х гг. довершила то, что было начато силами беспощадного противника.

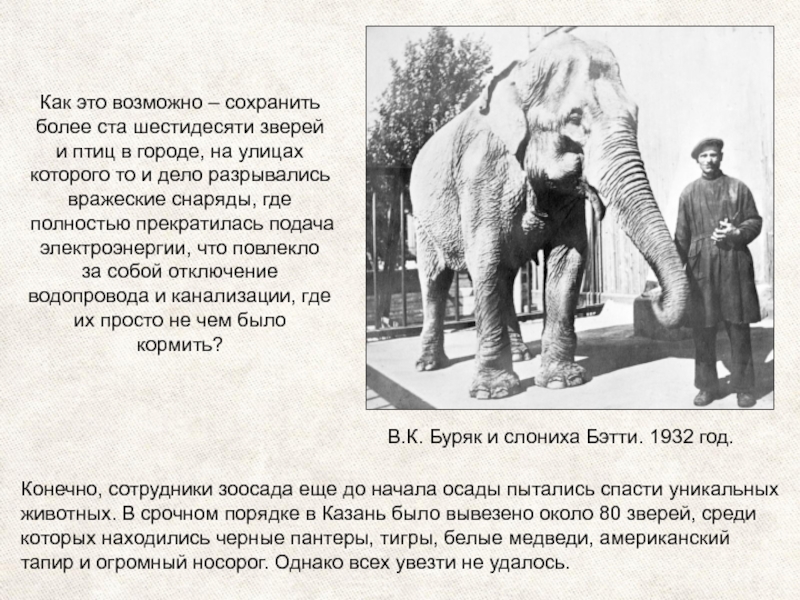

Слайд 3Как это возможно – сохранить более ста шестидесяти зверей и птиц

В.К. Буряк и слониха Бэтти. 1932 год.

Конечно, сотрудники зоосада еще до начала осады пытались спасти уникальных животных. В срочном порядке в Казань было вывезено около 80 зверей, среди которых находились черные пантеры, тигры, белые медведи, американский тапир и огромный носорог. Однако всех увезти не удалось.

Слайд 4Около шестидесяти обитателей зверинца в начале войны оказались в Белоруссии. Их

Среди их подопечных был и американский крокодил. К сожалению, вывезти его не могли, так как для передвижения ему были нужны особые условия. Кто-то предложил отпустить крокодила в воды Западной Двины, эту идею поддержали, и теплолюбивая рептилия отправилась в свободное плаванье. О его дальнейшей судьбе так никто и не узнал.

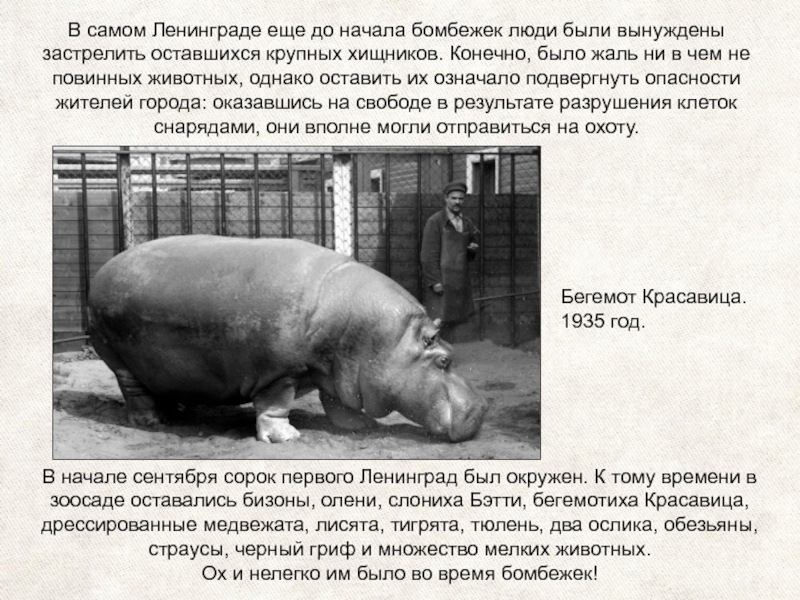

Слайд 5В самом Ленинграде еще до начала бомбежек люди были вынуждены застрелить

В начале сентября сорок первого Ленинград был окружен. К тому времени в зоосаде оставались бизоны, олени, слониха Бэтти, бегемотиха Красавица, дрессированные медвежата, лисята, тигрята, тюлень, два ослика, обезьяны, страусы, черный гриф и множество мелких животных.

Ох и нелегко им было во время бомбежек!

Бегемот Красавица.

1935 год.

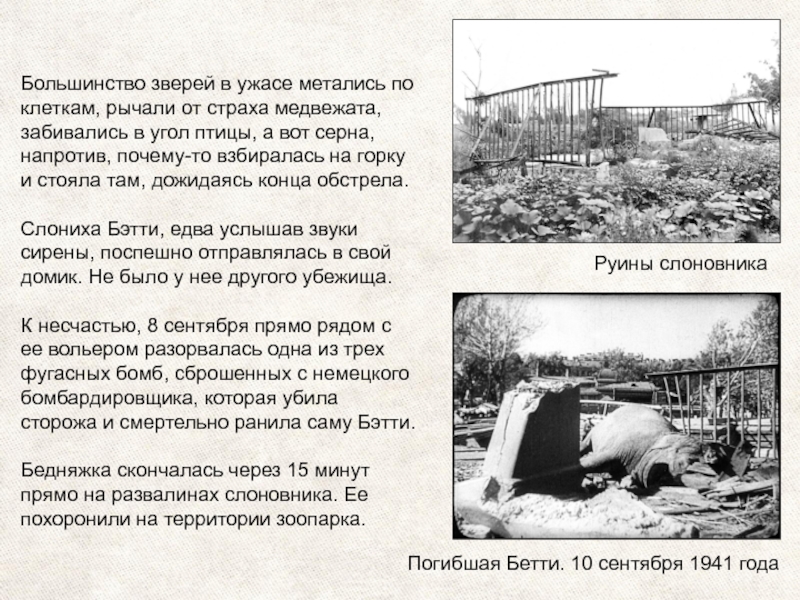

Слайд 6Большинство зверей в ужасе метались по клеткам, рычали от страха медвежата,

Слониха Бэтти, едва услышав звуки сирены, поспешно отправлялась в свой домик. Не было у нее другого убежища.

К несчастью, 8 сентября прямо рядом с ее вольером разорвалась одна из трех фугасных бомб, сброшенных с немецкого бомбардировщика, которая убила сторожа и смертельно ранила саму Бэтти.

Бедняжка скончалась через 15 минут прямо на развалинах слоновника. Ее похоронили на территории зоопарка.

Руины слоновника

Погибшая Бетти. 10 сентября 1941 года

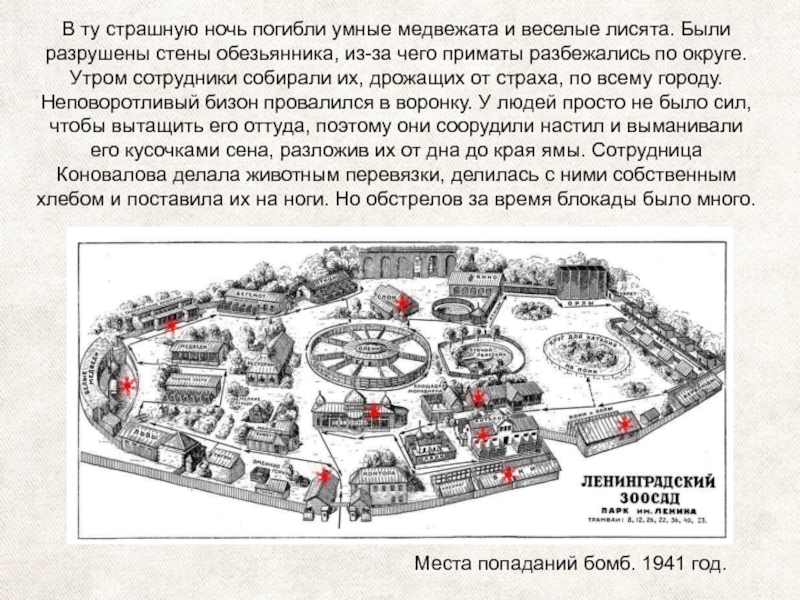

Слайд 7В ту страшную ночь погибли умные медвежата и веселые лисята. Были

Места попаданий бомб. 1941 год.

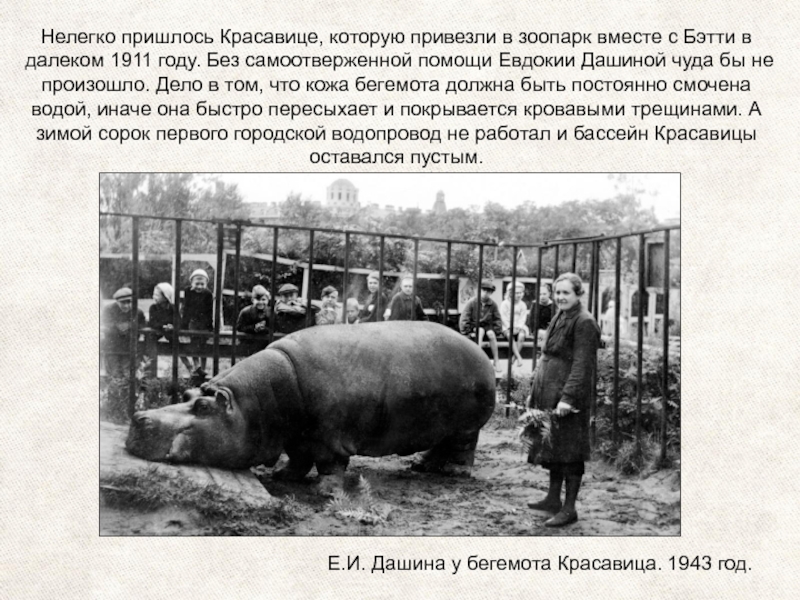

Слайд 8Нелегко пришлось Красавице, которую привезли в зоопарк вместе с Бэтти в

Е.И. Дашина у бегемота Красавица. 1943 год.

Слайд 9Что делать? Евдокия Ивановна каждый день привозила на саночках из Невы

Вскоре кожа Красавицы зажила, и она смогла с достоинством скрываться под водой во время бомбежек. Дожила она до 1951 года и умерла от старости, не заработав ни одной хронической болезни. «Вот она, блокадная закалка!» — с восхищением говорили впоследствии ветеринары.

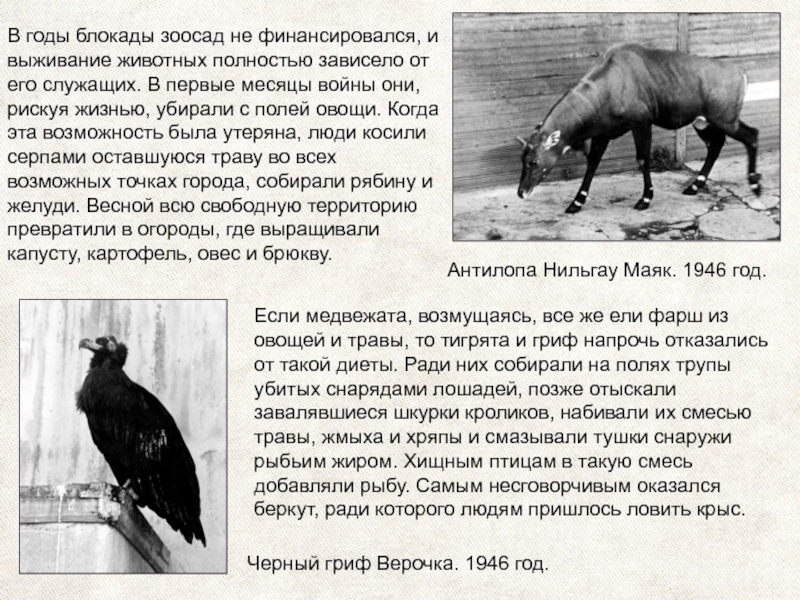

Слайд 10В годы блокады зоосад не финансировался, и выживание животных полностью зависело

Если медвежата, возмущаясь, все же ели фарш из овощей и травы, то тигрята и гриф напрочь отказались от такой диеты. Ради них собирали на полях трупы убитых снарядами лошадей, позже отыскали завалявшиеся шкурки кроликов, набивали их смесью травы, жмыха и хряпы и смазывали тушки снаружи рыбьим жиром. Хищным птицам в такую смесь добавляли рыбу. Самым несговорчивым оказался беркут, ради которого людям пришлось ловить крыс.

Черный гриф Верочка. 1946 год.

Антилопа Нильгау Маяк. 1946 год.

Слайд 11Удивительно, однако Ленинградский зоопарк закрывался только зимой 41-42-х гг. Уже весной

Многие служители ночевали прямо в зоосаде, не желая покидать своих подопечных ни на миг. Их было немного – всего два десятка, но этого оказалось достаточно, чтобы спасти множество жизней. 16 человек были награждены медалью «За оборону Ленинграда», а сам зоопарк было решено не переименовывать, чтобы сохранить память о подвиге сотрудников-блокадников.

Коллектив Лензоосада.

Весна 1945 года.

Слайд 12Вторая зона музея посвящена уходу за животными. В ней представлен разнообразный

Музей «Зоосад в годы блокады» располагается в здании

«Бурый медвежатник».

Это здание было построено в 1937 году и пережило блокаду Ленинграда.

Экспозиция музея делится на три зоны. Первая – комната служителя зоосада. Тахта, печка-буржуйка, небольшой столик, заклеенные окна. Служители присматривали за животными круглые сутки, жили здесь, в том числе, с детьми.

Третья зона – рабочий кабинет. В ней можно познакомиться с научно-исследовательской работой зоосада, которая продолжала вестись во время блокады города.

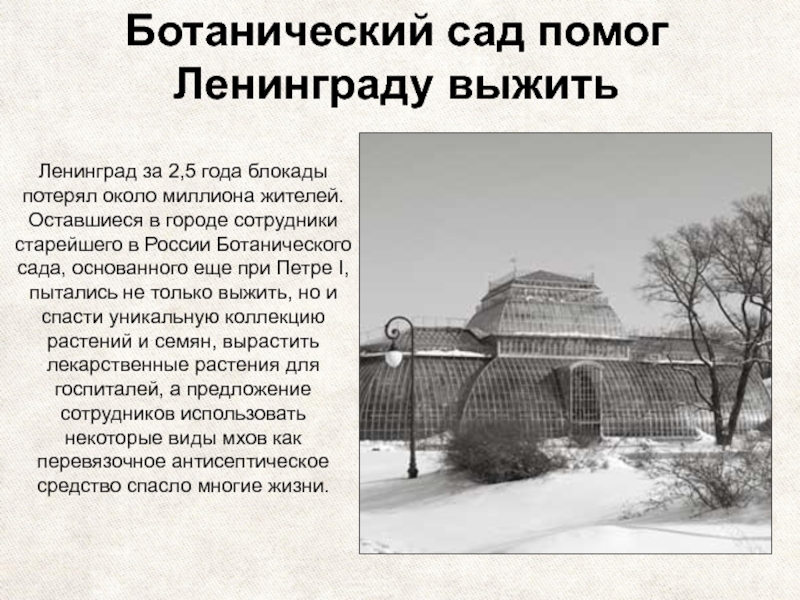

Слайд 13Ботанический сад помог Ленинграду выжить

Ленинград за 2,5 года блокады потерял около

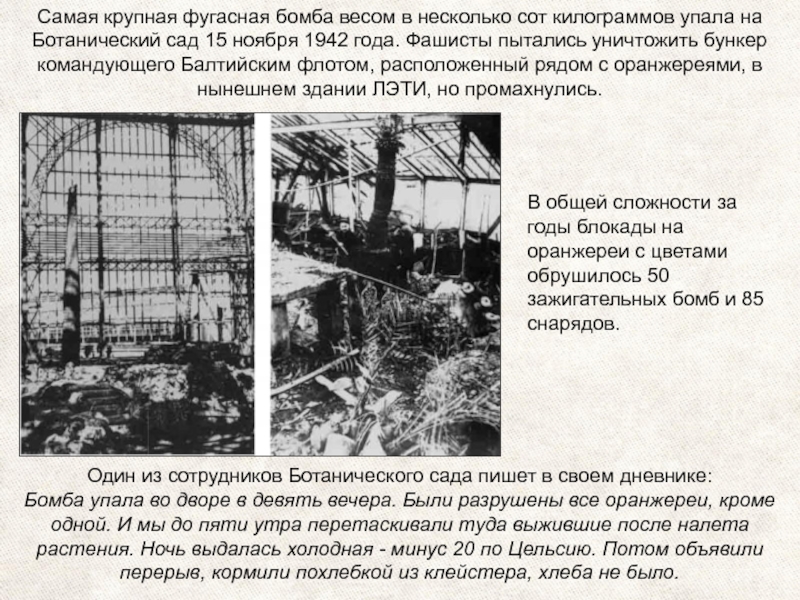

Слайд 14В общей сложности за годы блокады на оранжереи с цветами обрушилось

Самая крупная фугасная бомба весом в несколько сот килограммов упала на Ботанический сад 15 ноября 1942 года. Фашисты пытались уничтожить бункер командующего Балтийским флотом, расположенный рядом с оранжереями, в нынешнем здании ЛЭТИ, но промахнулись.

Один из сотрудников Ботанического сада пишет в своем дневнике:

Бомба упала во дворе в девять вечера. Были разрушены все оранжереи, кроме одной. И мы до пяти утра перетаскивали туда выжившие после налета растения. Ночь выдалась холодная - минус 20 по Цельсию. Потом объявили перерыв, кормили похлебкой из клейстера, хлеба не было.

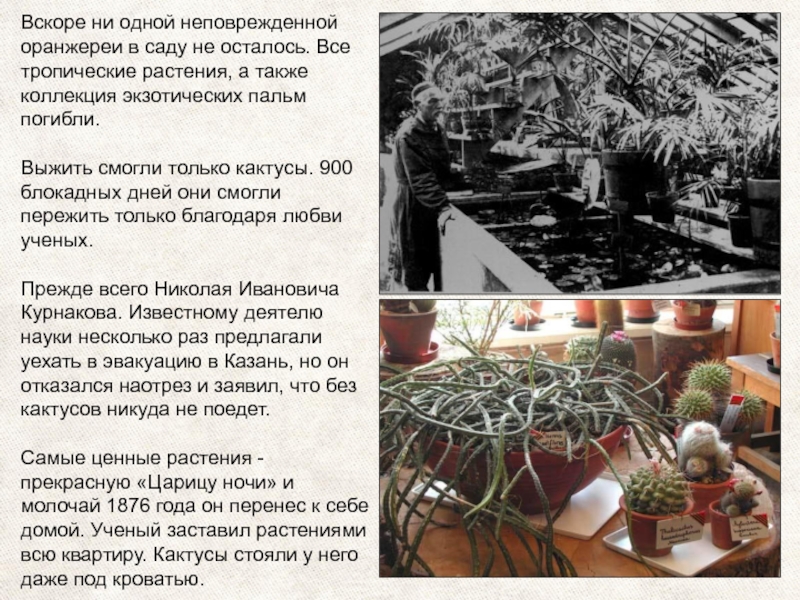

Слайд 15Вскоре ни одной неповрежденной оранжереи в саду не осталось. Все тропические

Выжить смогли только кактусы. 900 блокадных дней они смогли пережить только благодаря любви ученых.

Прежде всего Николая Ивановича Курнакова. Известному деятелю науки несколько раз предлагали уехать в эвакуацию в Казань, но он отказался наотрез и заявил, что без кактусов никуда не поедет.

Самые ценные растения - прекрасную «Царицу ночи» и молочай 1876 года он перенес к себе домой. Ученый заставил растениями всю квартиру. Кактусы стояли у него даже под кроватью.

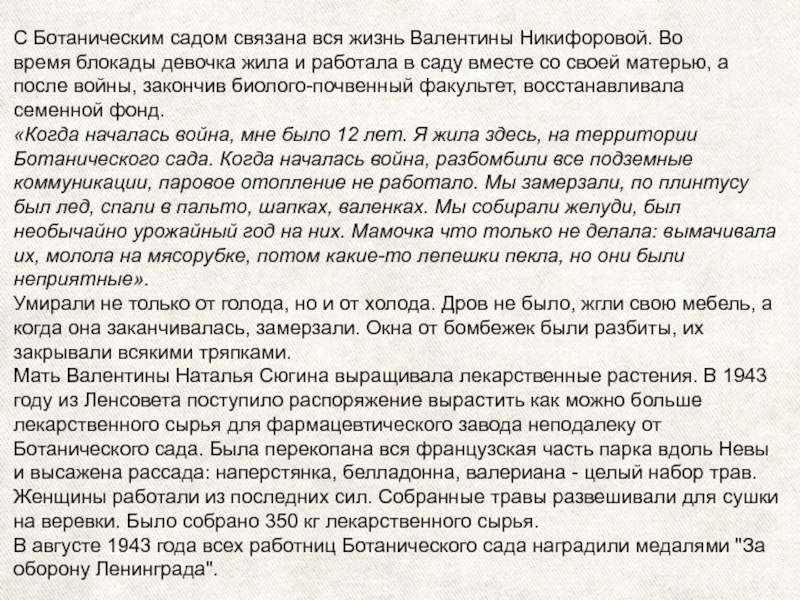

Слайд 16С Ботаническим садом связана вся жизнь Валентины Никифоровой. Во время блокады девочка

«Когда началась война, мне было 12 лет. Я жила здесь, на территории Ботанического сада. Когда началась война, разбомбили все подземные коммуникации, паровое отопление не работало. Мы замерзали, по плинтусу был лед, спали в пальто, шапках, валенках. Мы собирали желуди, был необычайно урожайный год на них. Мамочка что только не делала: вымачивала их, молола на мясорубке, потом какие-то лепешки пекла, но они были неприятные».

Умирали не только от голода, но и от холода. Дров не было, жгли свою мебель, а когда она заканчивалась, замерзали. Окна от бомбежек были разбиты, их закрывали всякими тряпками.

Мать Валентины Наталья Сюгина выращивала лекарственные растения. В 1943 году из Ленсовета поступило распоряжение вырастить как можно больше лекарственного сырья для фармацевтического завода неподалеку от Ботанического сада. Была перекопана вся французская часть парка вдоль Невы и высажена рассада: наперстянка, белладонна, валериана - целый набор трав. Женщины работали из последних сил. Собранные травы развешивали для сушки на веревки. Было собрано 350 кг лекарственного сырья.

В августе 1943 года всех работниц Ботанического сада наградили медалями "За оборону Ленинграда".

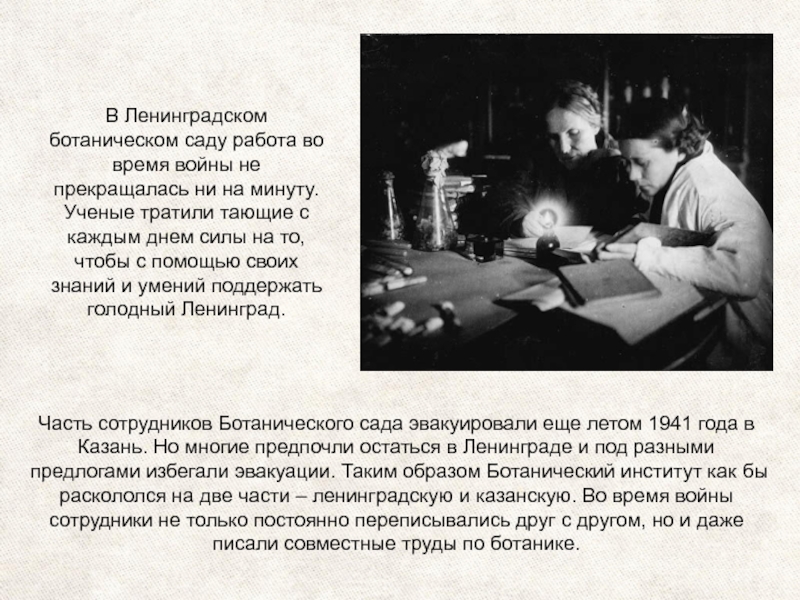

Слайд 17Часть сотрудников Ботанического сада эвакуировали еще летом 1941 года в Казань.

В Ленинградском ботаническом саду работа во время войны не прекращалась ни на минуту. Ученые тратили тающие с каждым днем силы на то, чтобы с помощью своих знаний и умений поддержать голодный Ленинград.

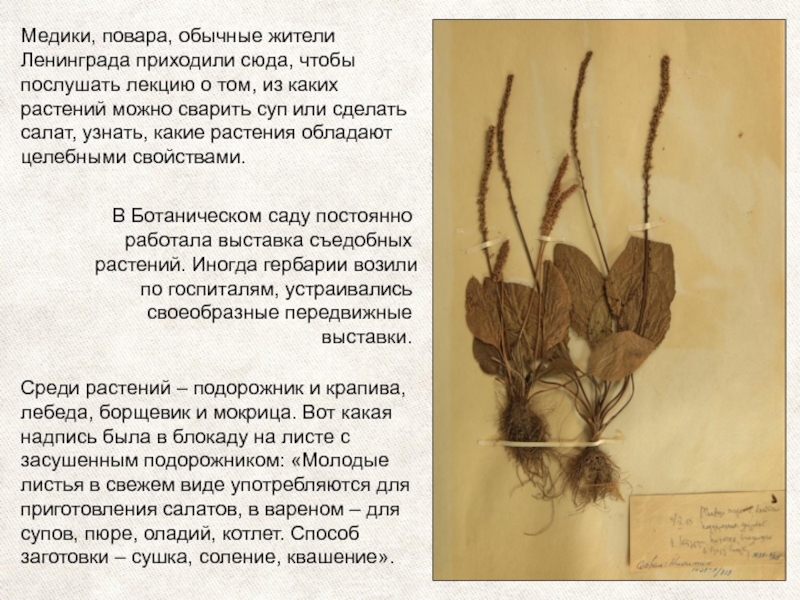

Слайд 18Среди растений – подорожник и крапива, лебеда, борщевик и мокрица. Вот

В Ботаническом саду постоянно работала выставка съедобных растений. Иногда гербарии возили по госпиталям, устраивались своеобразные передвижные выставки.

Медики, повара, обычные жители Ленинграда приходили сюда, чтобы послушать лекцию о том, из каких растений можно сварить суп или сделать салат, узнать, какие растения обладают целебными свойствами.

Слайд 19Некоторые растения в оранжереях украшены георгиевскими ленточками – в знак того,

После войны коллекция постепенно восстанавливалась – первые посылки с растениями и семенами прибыли из Сухуми, Батуми, Лиссабона. И теперь в оранжереях на этикетках некоторых экземпляров можно прочитать «1959 год, Мельбурн» или «1969 год, Мексика».

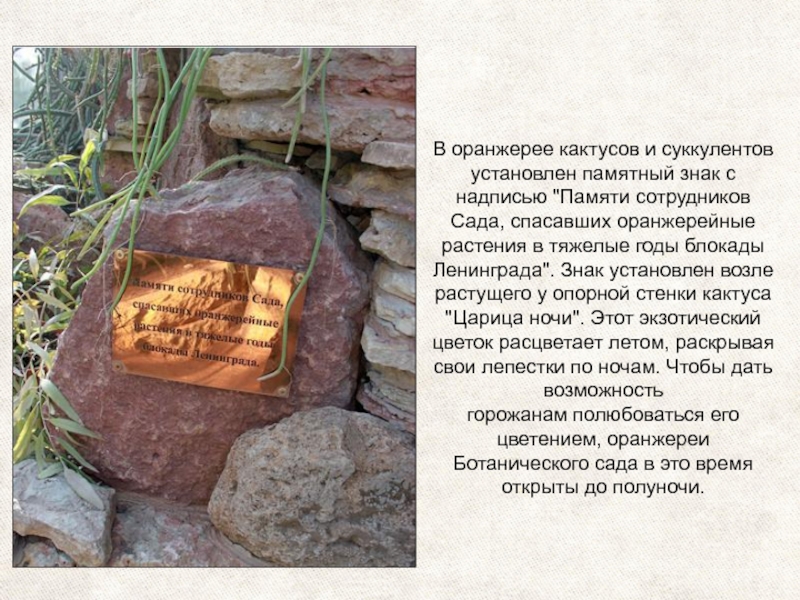

Слайд 20В оранжерее кактусов и суккулентов установлен памятный знак с надписью "Памяти

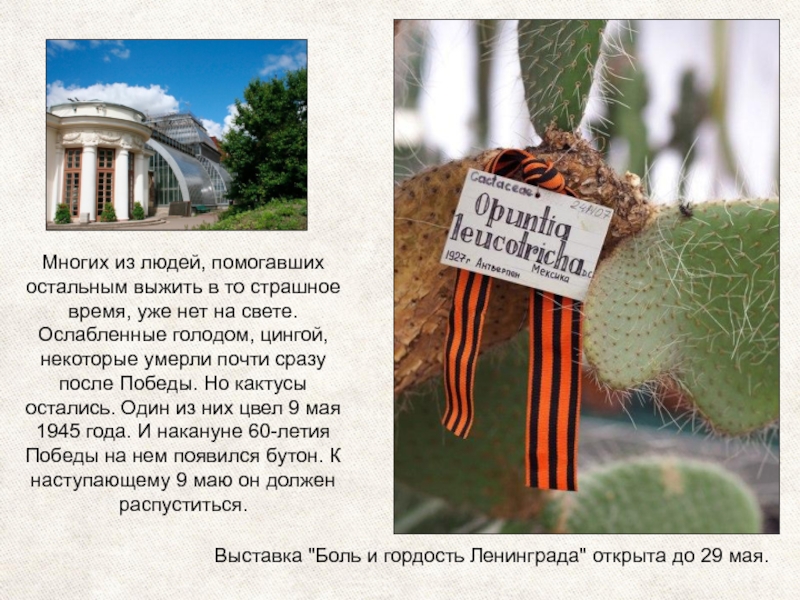

Слайд 21Многих из людей, помогавших остальным выжить в то страшное время, уже

Выставка "Боль и гордость Ленинграда" открыта до 29 мая.

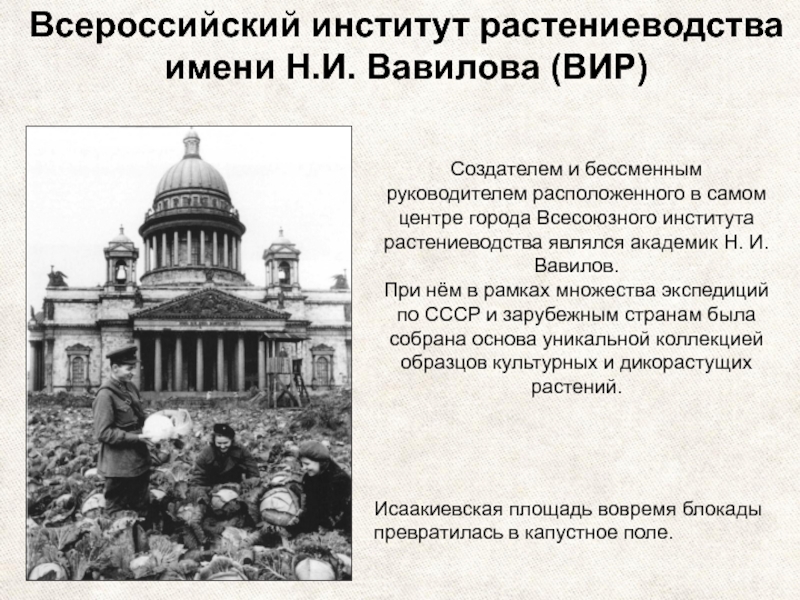

Слайд 22Всероссийский институт растениеводства имени Н.И. Вавилова (ВИР)

Исаакиевская площадь вовремя блокады превратилась в капустное поле.

Создателем и бессменным

При нём в рамках множества экспедиций по СССР и зарубежным странам была собрана основа уникальной коллекцией образцов культурных и дикорастущих растений.

Слайд 23Американский журналист Джорджи Эйн Гейер в статье «900 дней самопожертвования», опубликованной

Желание сохранить материальные ценности?»

Возможно, по нынешним временам их трудно понять, но они знали, что делали. Они берегли от сорокоградусной стужи и стай остервеневших крыс бесценное достояние государства - не имевшую себе равных в мире уникальную коллекцию культурных растений и их дикорастущих сородичей, насчитывающую более 200 000 драгоценных образцов.

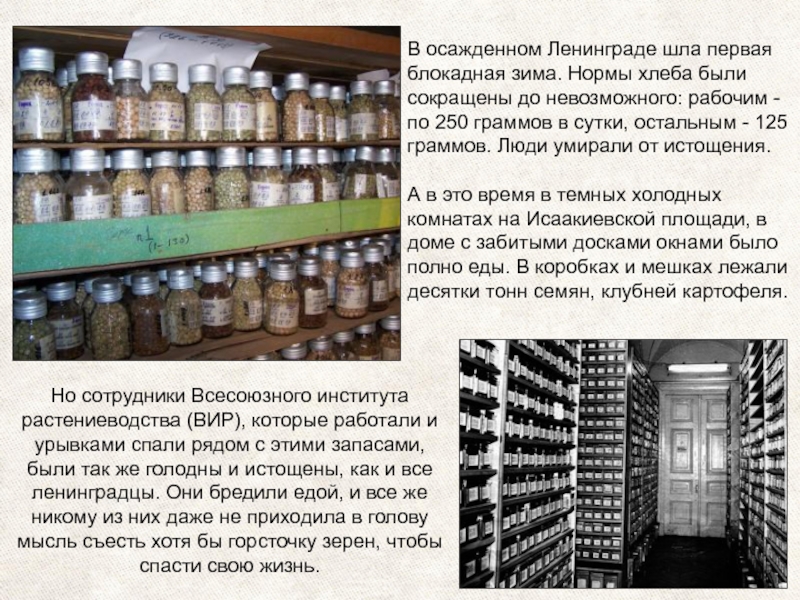

Слайд 24Но сотрудники Всесоюзного института растениеводства (ВИР), которые работали и урывками спали

В осажденном Ленинграде шла первая блокадная зима. Нормы хлеба были сокращены до невозможного: рабочим - по 250 граммов в сутки, остальным - 125 граммов. Люди умирали от истощения.

А в это время в темных холодных комнатах на Исаакиевской площади, в доме с забитыми досками окнами было полно еды. В коробках и мешках лежали десятки тонн семян, клубней картофеля.

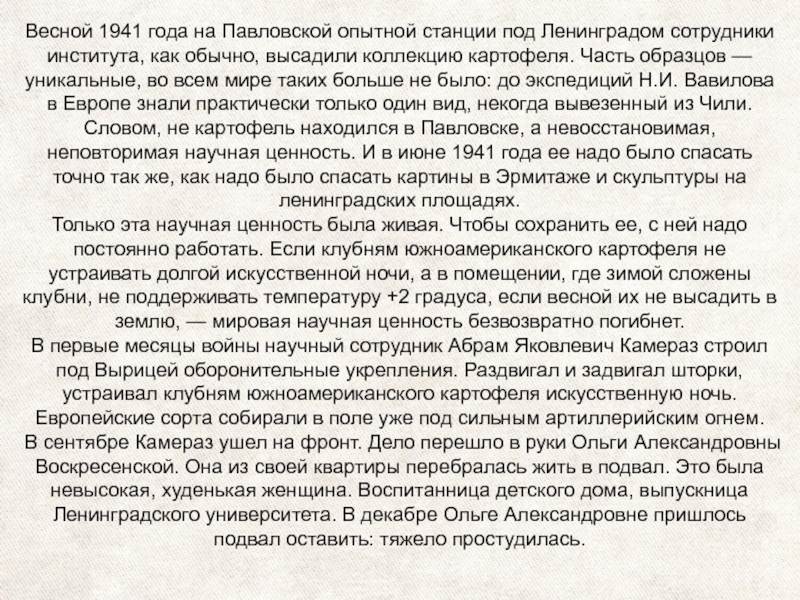

Слайд 25Весной 1941 года на Павловской опытной станции под Ленинградом сотрудники института,

Словом, не картофель находился в Павловске, а невосстановимая, неповторимая научная ценность. И в июне 1941 года ее надо было спасать точно так же, как надо было спасать картины в Эрмитаже и скульптуры на ленинградских площадях.

Только эта научная ценность была живая. Чтобы сохранить ее, с ней надо постоянно работать. Если клубням южноамериканского картофеля не устраивать долгой искусственной ночи, а в помещении, где зимой сложены клубни, не поддерживать температуру +2 градуса, если весной их не высадить в землю, — мировая научная ценность безвозвратно погибнет.

В первые месяцы войны научный сотрудник Абрам Яковлевич Камераз строил под Вырицей оборонительные укрепления. Раздвигал и задвигал шторки, устраивал клубням южноамериканского картофеля искусственную ночь.

Европейские сорта собирали в поле уже под сильным артиллерийским огнем.

В сентябре Камераз ушел на фронт. Дело перешло в руки Ольги Александровны Воскресенской. Она из своей квартиры перебралась жить в подвал. Это была невысокая, худенькая женщина. Воспитанница детского дома, выпускница Ленинградского университета. В декабре Ольге Александровне пришлось подвал оставить: тяжело простудилась.

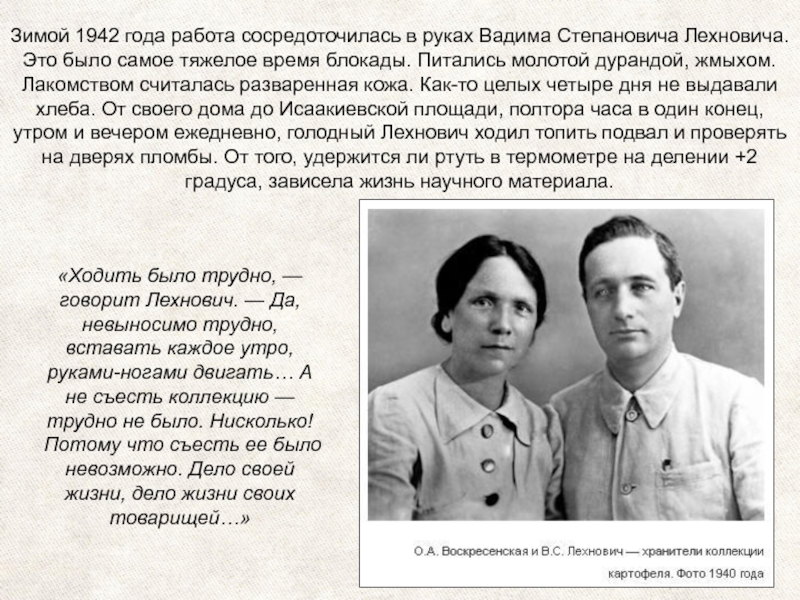

Слайд 26Зимой 1942 года работа сосредоточилась в руках Вадима Степановича Лехновича. Это

«Ходить было трудно, — говорит Лехнович. — Да, невыносимо трудно, вставать каждое утро, руками-ногами двигать… А не съесть коллекцию — трудно не было. Нисколько! Потому что съесть ее было невозможно. Дело своей жизни, дело жизни своих товарищей…»

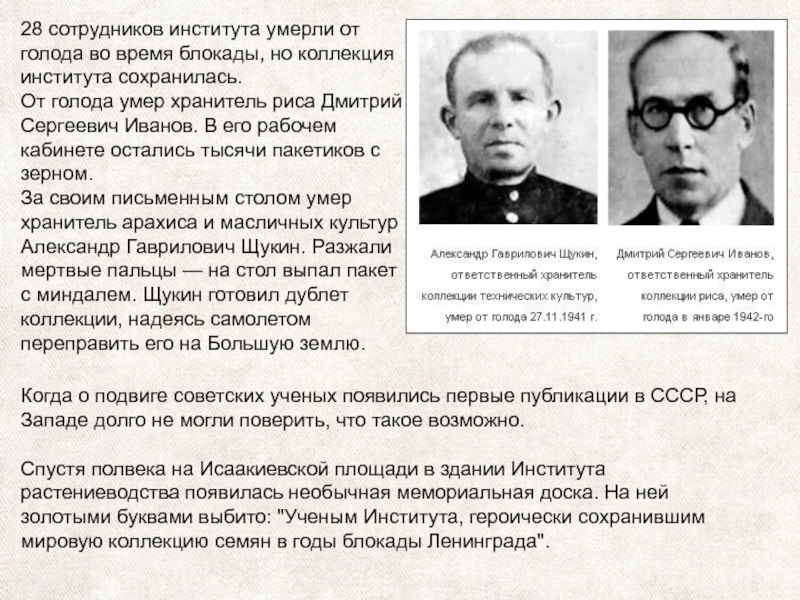

Слайд 2728 сотрудников института умерли от голода во время блокады, но коллекция

От голода умер хранитель риса Дмитрий Сергеевич Иванов. В его рабочем кабинете остались тысячи пакетиков с зерном.

За своим письменным столом умер хранитель арахиса и масличных культур Александр Гаврилович Щукин. Разжали мертвые пальцы — на стол выпал пакет с миндалем. Щукин готовил дублет коллекции, надеясь самолетом переправить его на Большую землю.

Когда о подвиге советских ученых появились первые публикации в СССР, на Западе долго не могли поверить, что такое возможно.

Спустя полвека на Исаакиевской площади в здании Института растениеводства появилась необычная мемориальная доска. На ней золотыми буквами выбито: "Ученым Института, героически сохранившим мировую коллекцию семян в годы блокады Ленинграда".