Автор: кандидат биологических наук, доцент

Горчакова Альфия Юнеровна

- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад по биологии, 5, 11 класс, подготовка к ЕГЭ

Содержание

- 1. Презентация по биологии, 5, 11 класс, подготовка к ЕГЭ

- 2. Цель: изучить анатомическое строение стебля- оси побега.

- 3. Слайд 3

- 4. Стебель - осевой вегетативный орган растения, часть

- 5. Ткани первичного строения формируются уже в конусе

- 6. Первичное строение. На

- 7. Слайд 7

- 8. В своем первичном строении стебель с наружи

- 9. Первичная кора изнутри ограничена эндодермой, которая является

- 10. ТАКИМ ОБРАЗОМ : Первичную кору составляют следующие

- 11. Центральный цилиндр – стела, состоит из перицикла,

- 12. У голосеменных и двудольных покрытосеменных прокамбий закладывается

- 13. Были установлены стелярные типы, характерные для крупных

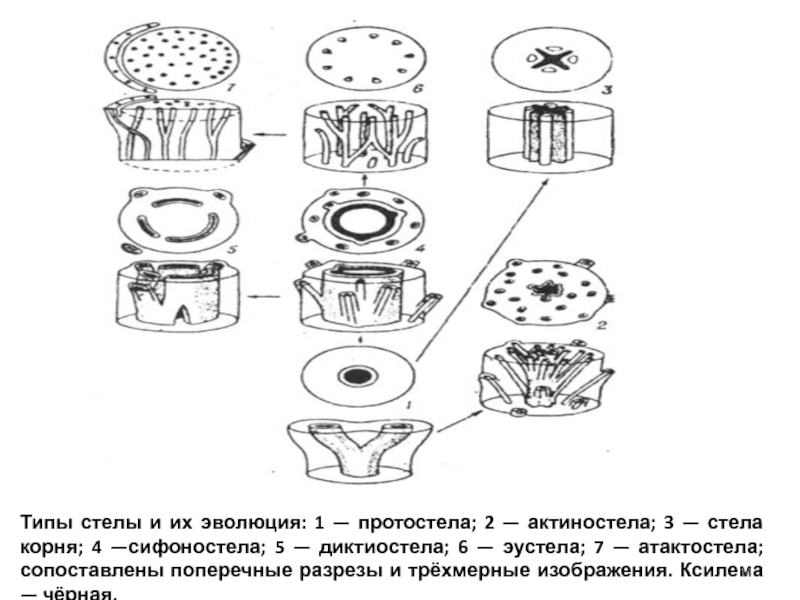

- 14. Типы стелы и их эволюция: 1 —

- 15. Слайд 15

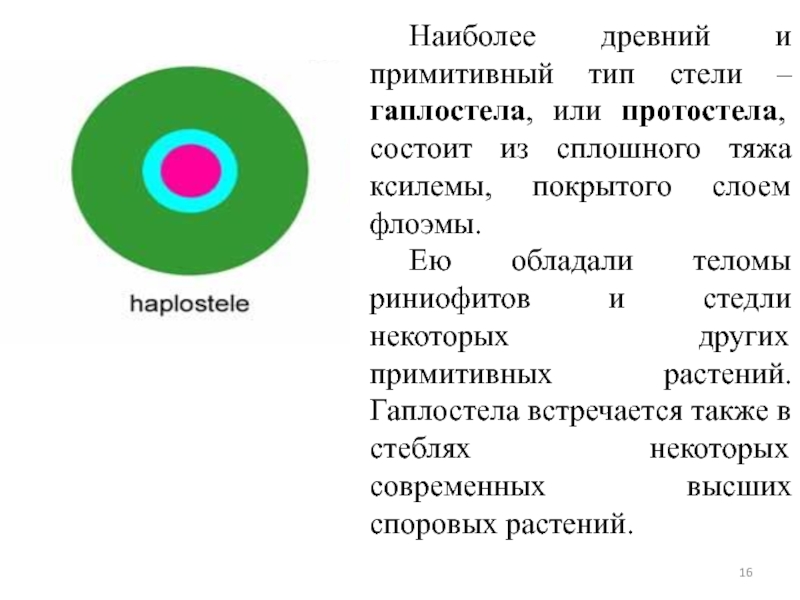

- 16. Наиболее древний и примитивный тип стели –

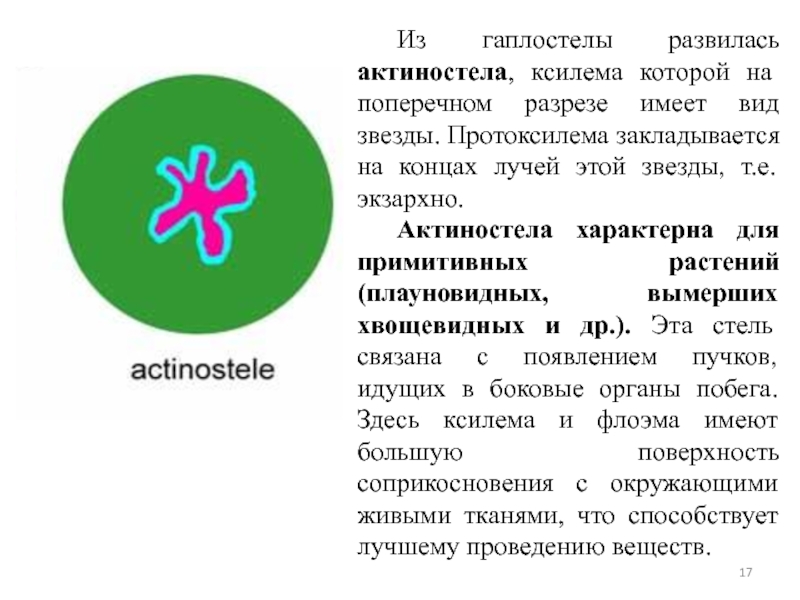

- 17. Из гаплостелы развилась актиностела, ксилема которой на

- 18. Плектостела («губчатая» стела) — следующий этап развития, в котором

- 19. Сифоностела характерна тем, что в стели появляется

- 20. Дальнейшее эволюционное усложнение стелы связано с развитием

- 21. Последнее звено в эволюции стелы стебля представляет

- 22. После разложения камбия в первичных проводящих тканях

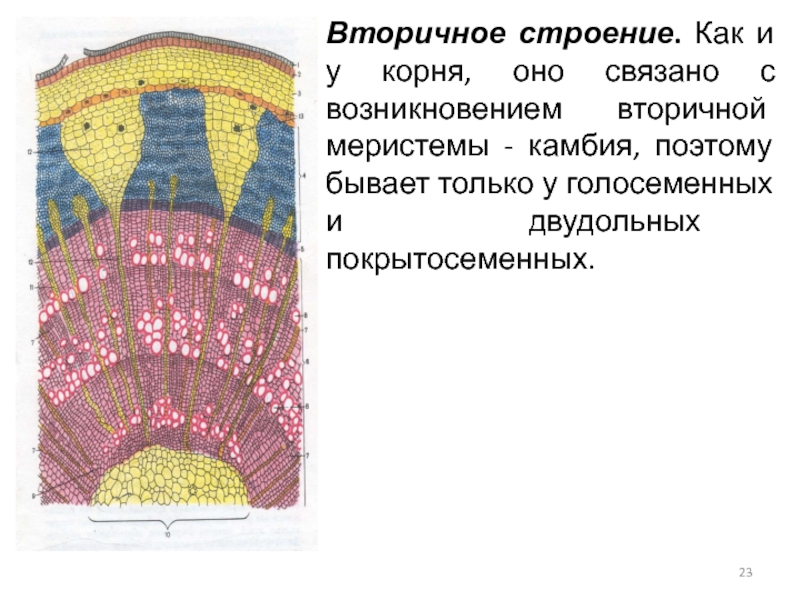

- 23. Вторичное строение. Как и у корня, оно

- 24. Камбий обычно возникает из остатков прокамбия, но

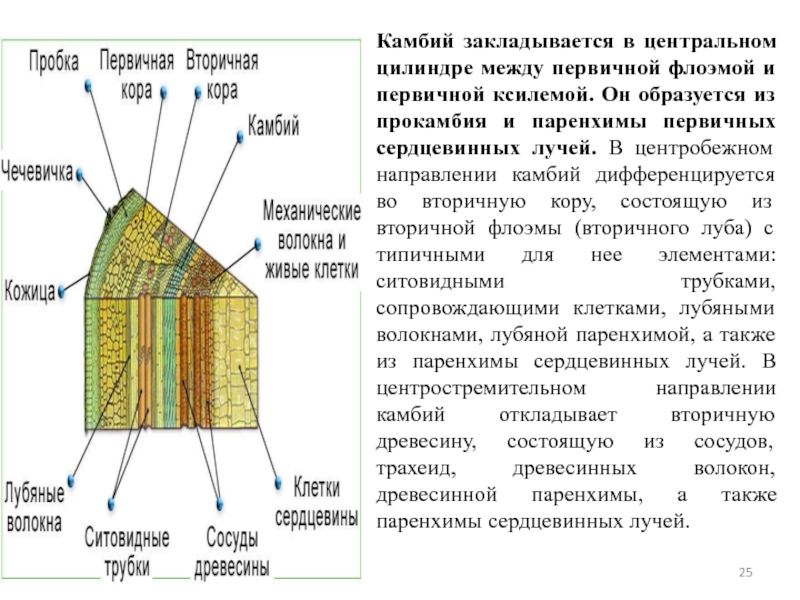

- 25. Камбий закладывается в центральном цилиндре между первичной

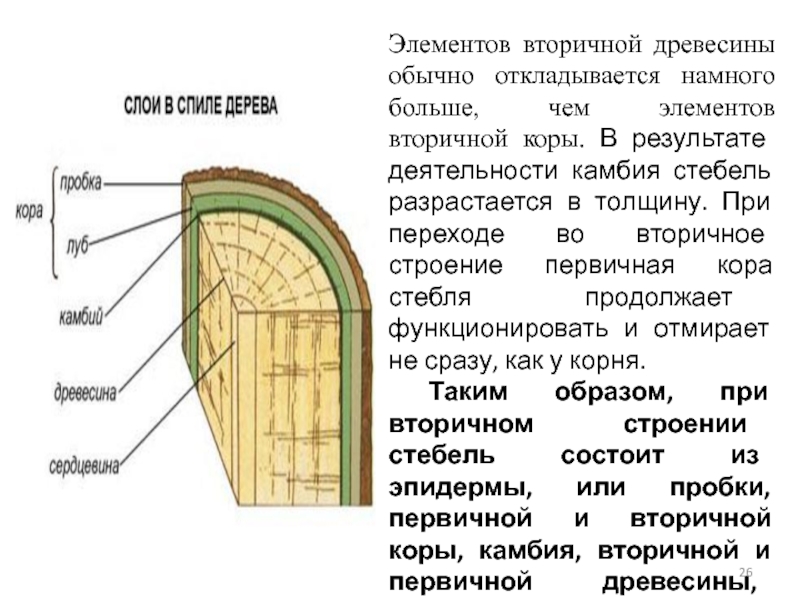

- 26. Элементов вторичной древесины обычно откладывается намного больше,

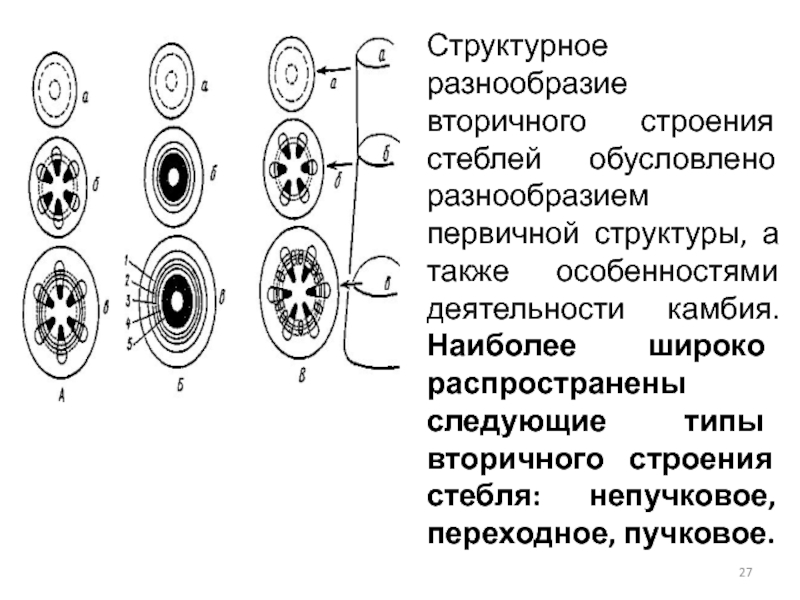

- 27. Структурное разнообразие вторичного строения стеблей обусловлено разнообразием

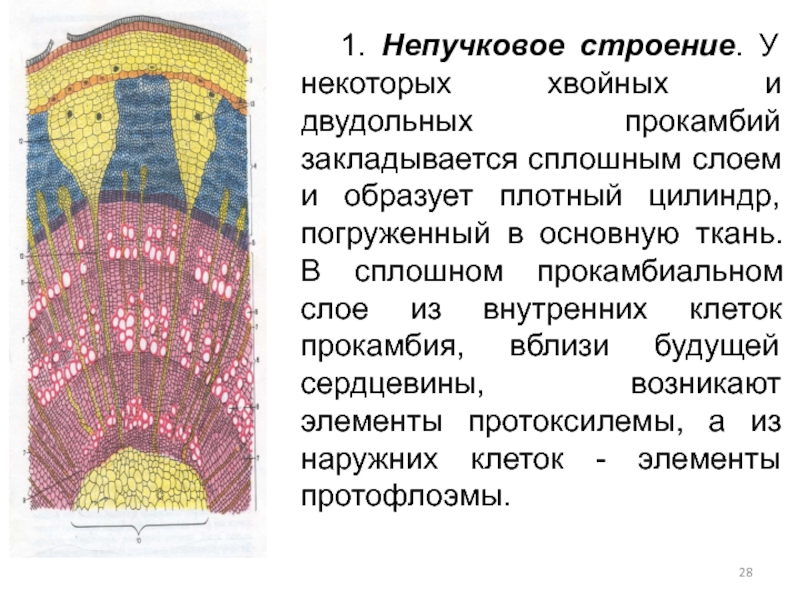

- 28. 1. Непучковое строение. У некоторых хвойных и

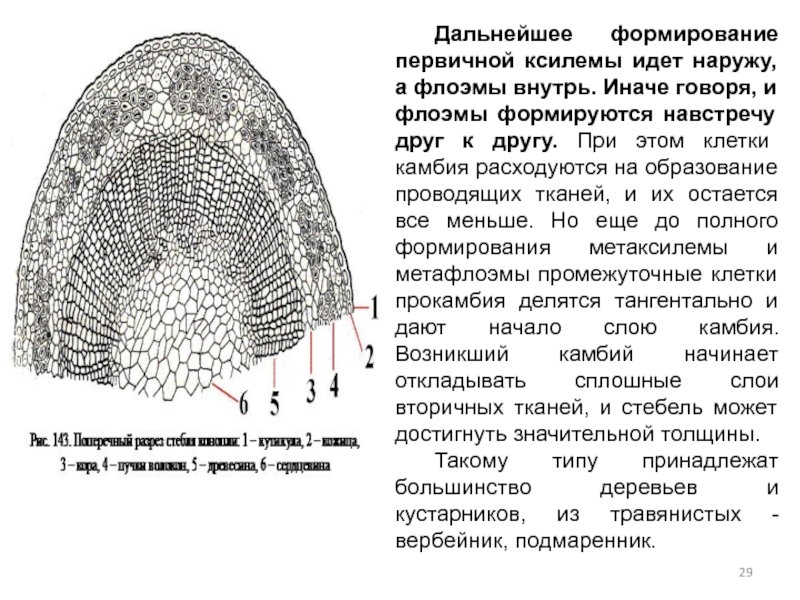

- 29. Дальнейшее формирование первичной ксилемы идет наружу, а

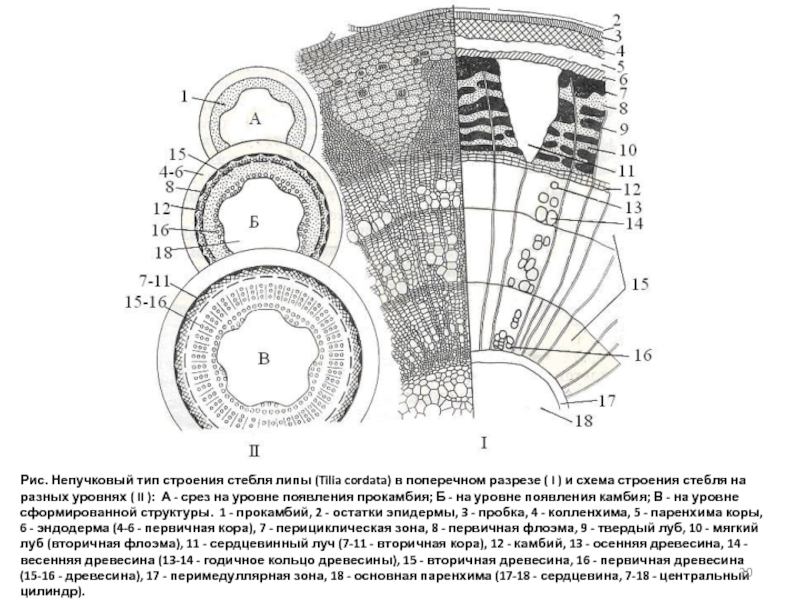

- 30. Рис. Непучковый тип строения стебля липы (Tilia

- 31. Примером стебля с непучковым строением может служить

- 32. Рис. Формирование различных типов стеблей: а –

- 33. 2. У других хвойных и двудольных прокамбий

- 34. а) переходное строение (рис.); в пучках сначала

- 35. Рис.. Переходный тип строения стебля подсолнечника (

- 36. б) пучковое строение (рис.); в обособленных пучках

- 37. Рис. Пучковый тип с межпучковым камбием в

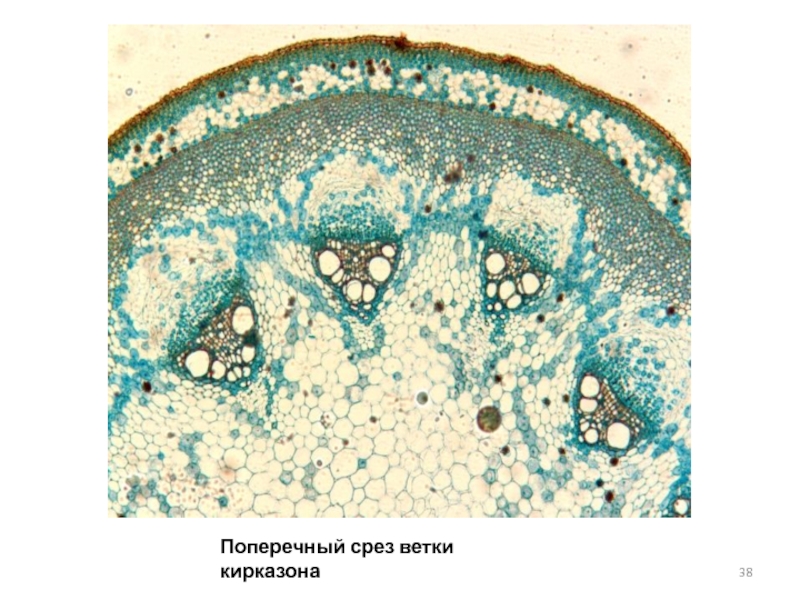

- 38. Поперечный срез ветки кирказона

- 39. Вторичное строение стебля клевера (пучковый тип строения)

- 40. в) третий тип строения стебля характерен для

- 41. ТАКИМ ОБРАЗОМ: Все перечисленные типы расположены по

- 42. Рис. Поперечный срез стебля ржи (А) и

- 43. Вторичные изменения в стебле многолетнего двудольного растения

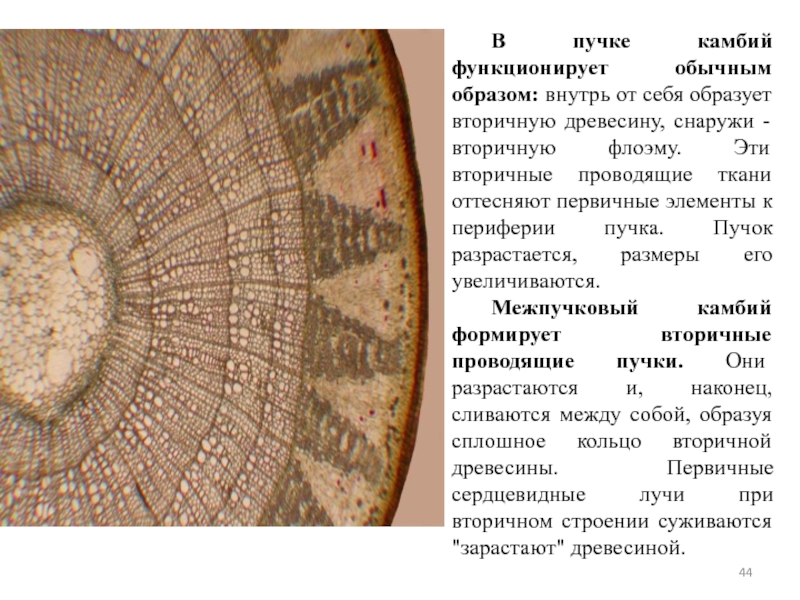

- 44. В пучке камбий функционирует обычным образом: внутрь

- 45. В сторону коры камбий откладывает меньше клеток,

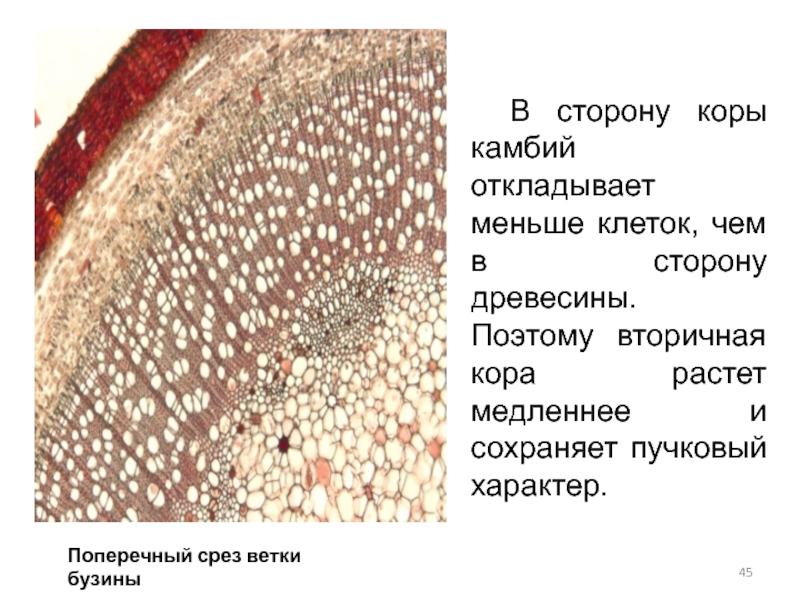

- 46. Вторичная кора иначе называется вторичной флоэмой или

- 47. Вторичная кора в отличие от первичной образуется

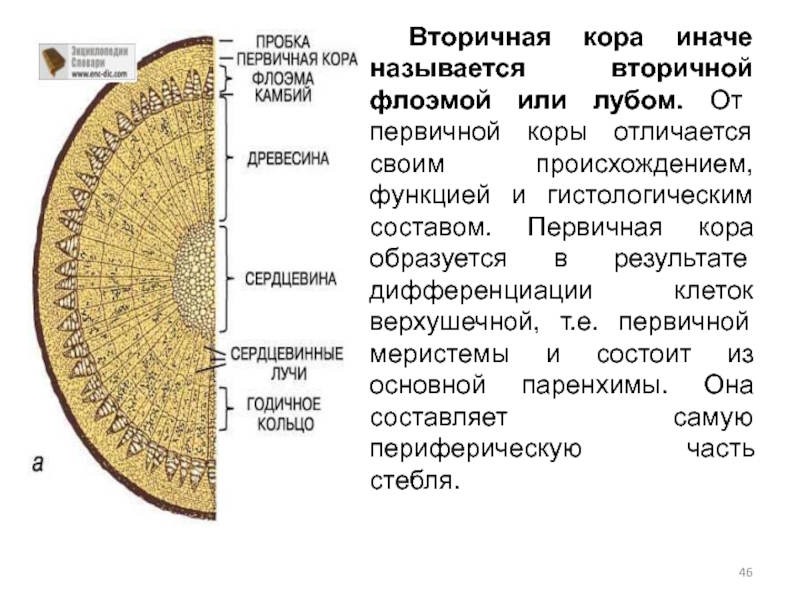

- 48. Вторичная древесина, как и первичная, выполняет водопроводящую,

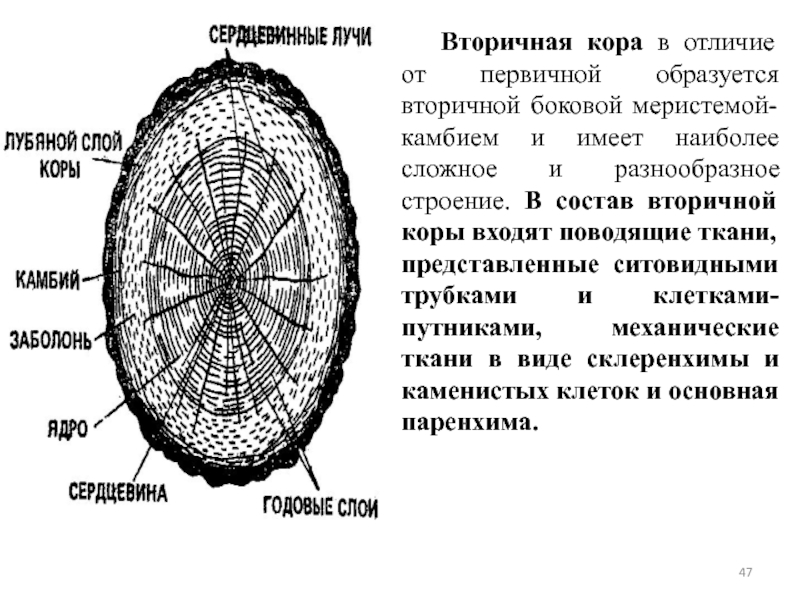

- 49. Рис. Непучковый тип строения стебля липы в

- 50. Слайд 50

- 51. Рис. Стебель сосны (Pinus sylvestris) в поперечном

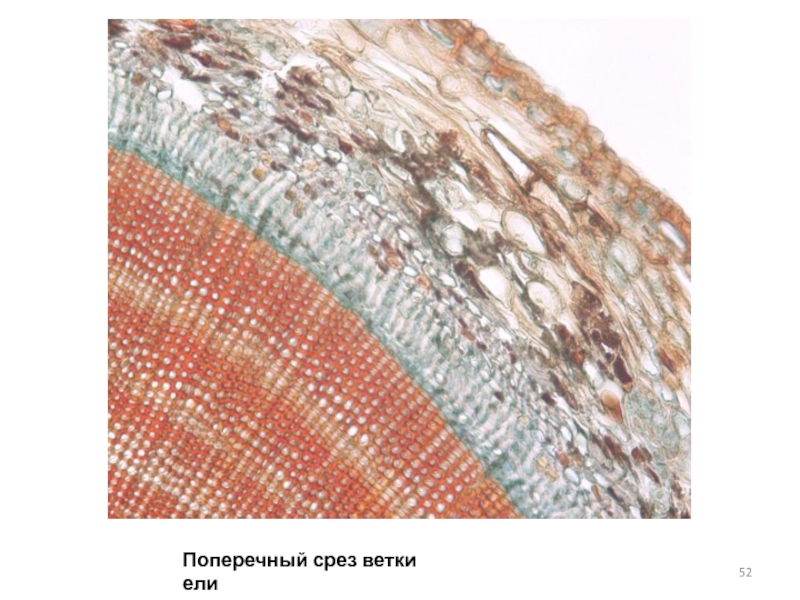

- 52. Поперечный срез ветки ели

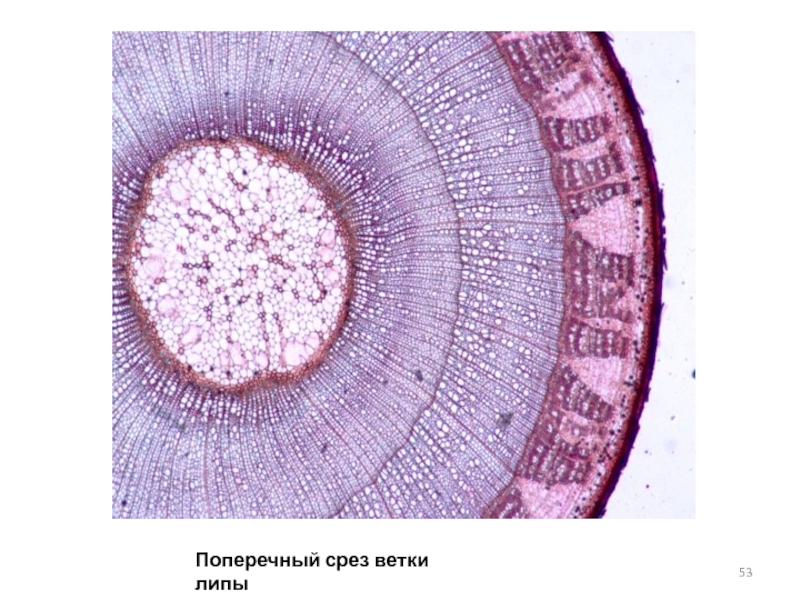

- 53. Поперечный срез ветки липы

- 54. Слайд 54

- 55. Слайд 55

- 56. Слайд 56

- 57. Слайд 57

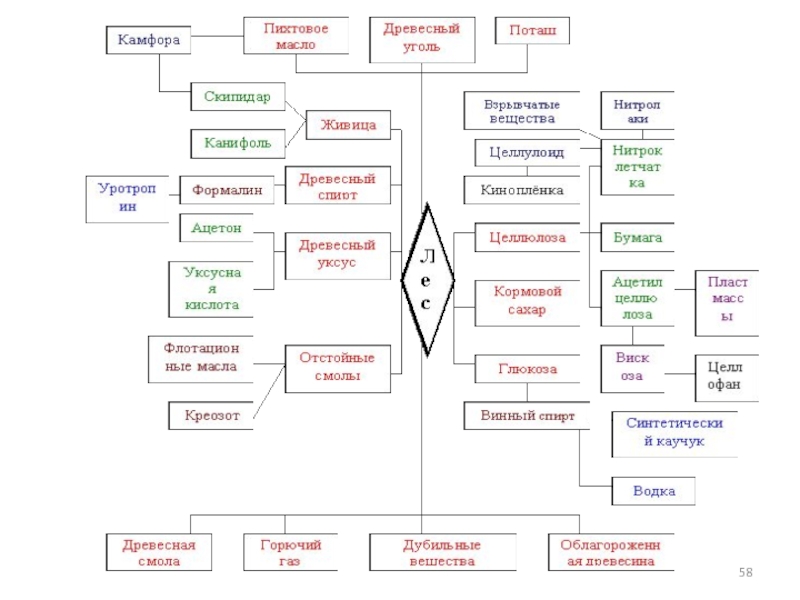

- 58. Слайд 58

Слайд 1 Анатомия стебля – оси побега План: 1. Первичное анатомическое строение стебля. 2. Стелярная теория.

Слайд 3 Литература: 1. Бавтуто, Т. А. Атлас по анатомии растений / Т.

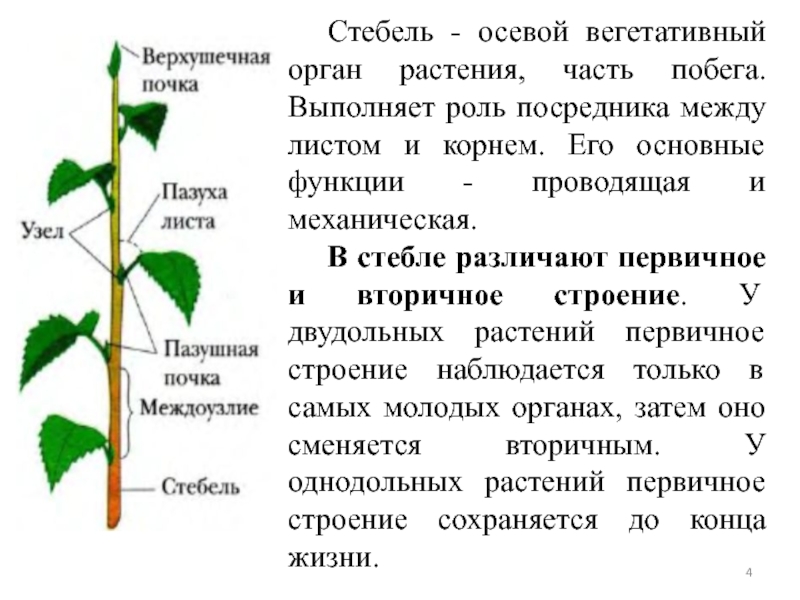

Слайд 4Стебель - осевой вегетативный орган растения, часть побега. Выполняет роль посредника

В стебле различают первичное и вторичное строение. У двудольных растений первичное строение наблюдается только в самых молодых органах, затем оно сменяется вторичным. У однодольных растений первичное строение сохраняется до конца жизни.

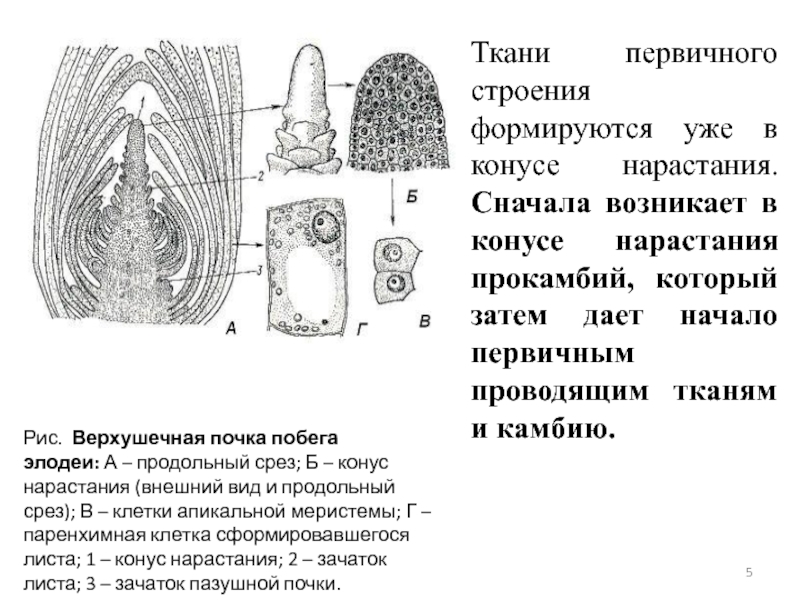

Слайд 5Ткани первичного строения формируются уже в конусе нарастания. Сначала возникает в

Рис. Верхушечная почка побега элодеи: А – продольный срез; Б – конус нарастания (внешний вид и продольный срез); В – клетки апикальной меристемы; Г – паренхимная клетка сформировавшегося листа; 1 – конус нарастания; 2 – зачаток листа; 3 – зачаток пазушной почки.

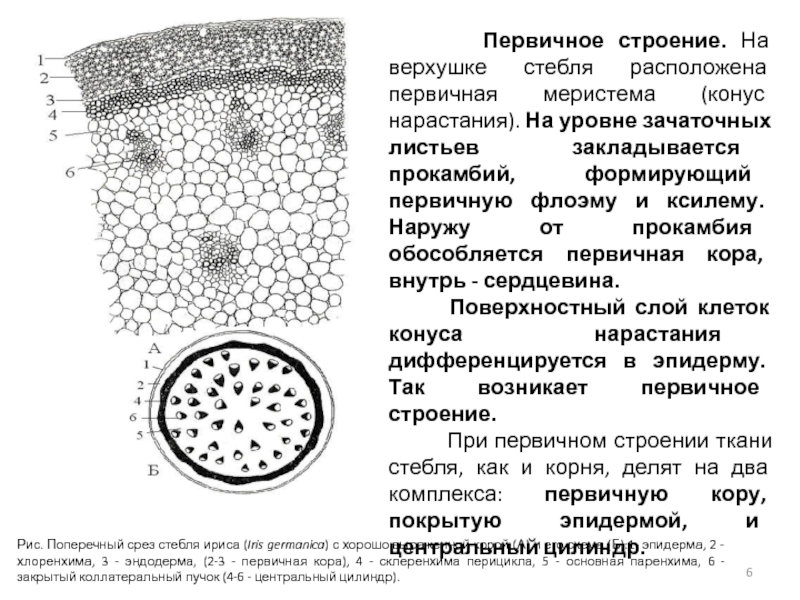

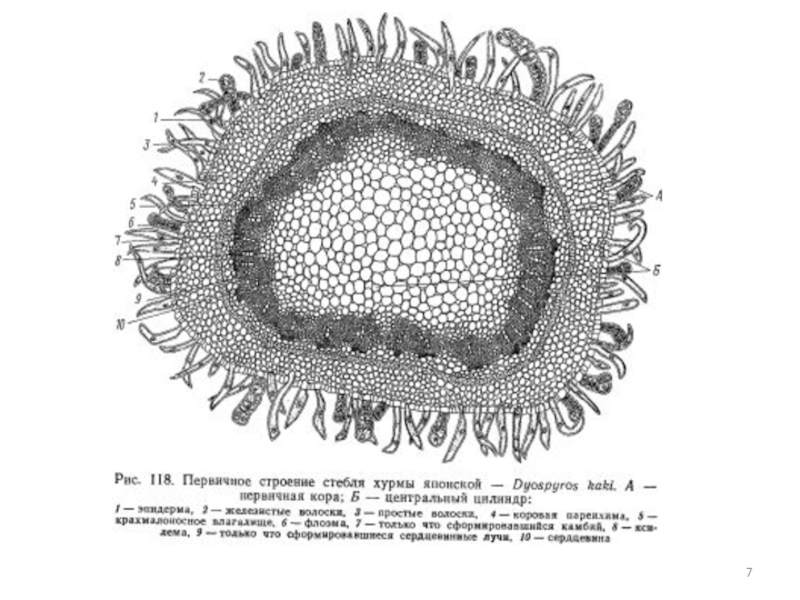

Слайд 6 Первичное строение. На верхушке стебля расположена первичная

Поверхностный слой клеток конуса нарастания дифференцируется в эпидерму. Так возникает первичное строение.

При первичном строении ткани стебля, как и корня, делят на два комплекса: первичную кору, покрытую эпидермой, и центральный цилиндр.

Рис. Поперечный срез стебля ириса (Iris germanica) с хорошо выраженной корой (А) и его схема (Б):1- эпидерма, 2 - хлоренхима, 3 - эндодерма, (2-3 - первичная кора), 4 - склеренхима перицикла, 5 - основная паренхима, 6 - закрытый коллатеральный пучок (4-6 - центральный цилиндр).

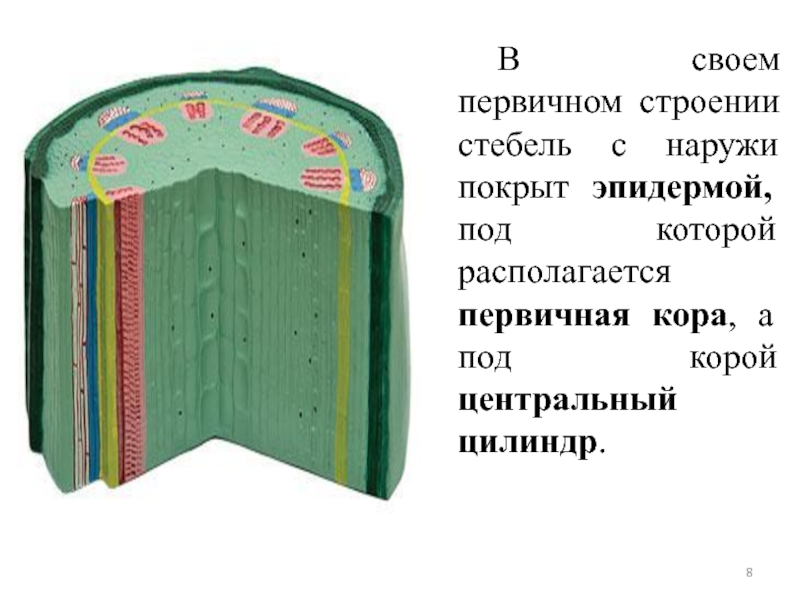

Слайд 8В своем первичном строении стебель с наружи покрыт эпидермой, под которой

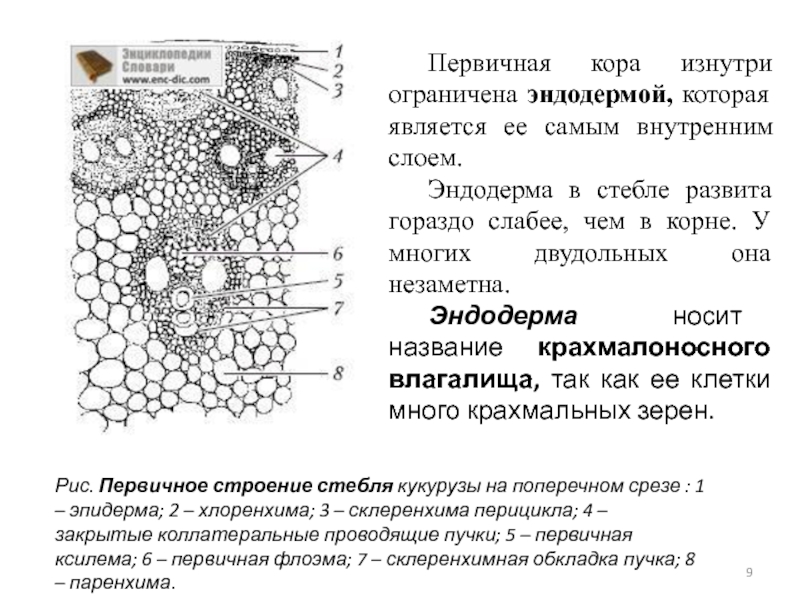

Слайд 9Первичная кора изнутри ограничена эндодермой, которая является ее самым внутренним слоем.

Эндодерма в стебле развита гораздо слабее, чем в корне. У многих двудольных она незаметна.

Эндодерма носит название крахмалоносного влагалища, так как ее клетки много крахмальных зерен.

Рис. Первичное строение стебля кукурузы на поперечном срезе : 1 – эпидерма; 2 – хлоренхима; 3 – склеренхима перицикла; 4 – закрытые коллатеральные проводящие пучки; 5 – первичная ксилема; 6 – первичная флоэма; 7 – склеренхимная обкладка пучка; 8 – паренхима.

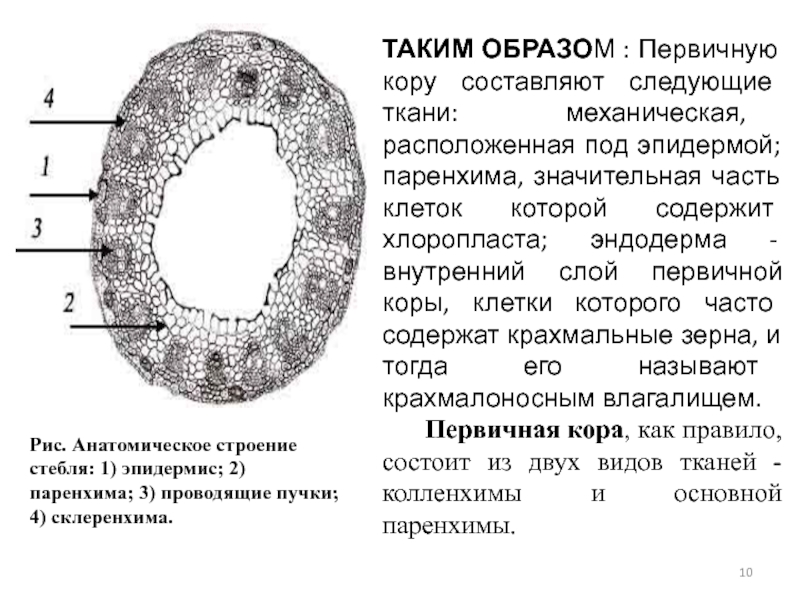

Слайд 10ТАКИМ ОБРАЗОМ : Первичную кору составляют следующие ткани: механическая, расположенная под

Первичная кора, как правило, состоит из двух видов тканей - колленхимы и основной паренхимы.

Рис. Анатомическое строение стебля: 1) эпидермис; 2) паренхима; 3) проводящие пучки; 4) склеренхима.

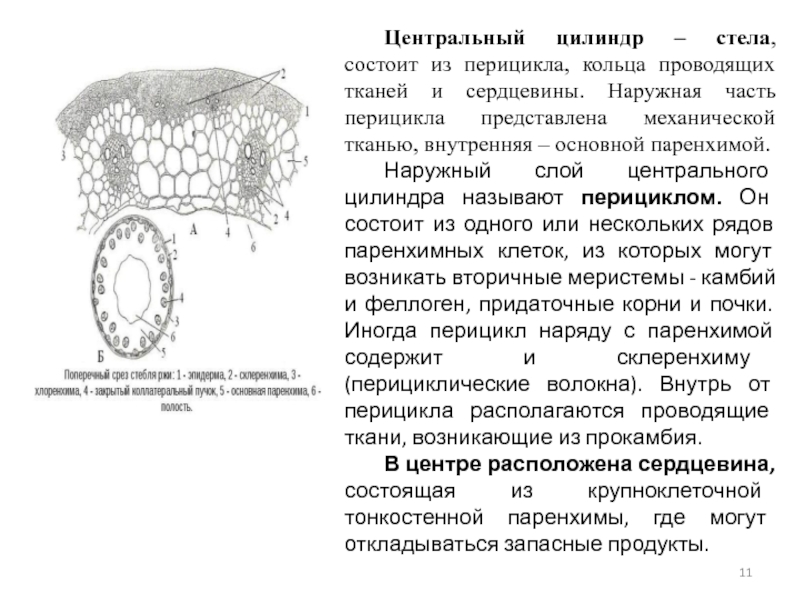

Слайд 11Центральный цилиндр – стела, состоит из перицикла, кольца проводящих тканей и

Наружный слой центрального цилиндра называют перициклом. Он состоит из одного или нескольких рядов паренхимных клеток, из которых могут возникать вторичные меристемы - камбий и феллоген, придаточные корни и почки. Иногда перицикл наряду с паренхимой содержит и склеренхиму (перициклические волокна). Внутрь от перицикла располагаются проводящие ткани, возникающие из прокамбия.

В центре расположена сердцевина, состоящая из крупноклеточной тонкостенной паренхимы, где могут откладываться запасные продукты.

Слайд 12У голосеменных и двудольных покрытосеменных прокамбий закладывается отдельными тяжами, расположенными по

У однодольных тяжи прокамбия, а также дифференцирующиеся из него сосудисто-волокнистые пучки располагаются произвольно по всей толще центрального цилиндра, включая сердцевину.

Рис. Поперечные разрезы через конус нарастания стебля (слева —конус нарастания, справа — разрезы через него):1 -первичная меристема; 2- прокамбий; 3- камбий; 4 - эпидермис; 5 - первичная кора; 6—первичный луб; 7-первичная древесина; 8 - пробка (перидерма); 9 -вторичный луб (вторичная кора); 10 — вторичная древесина; 11 —сердцевина

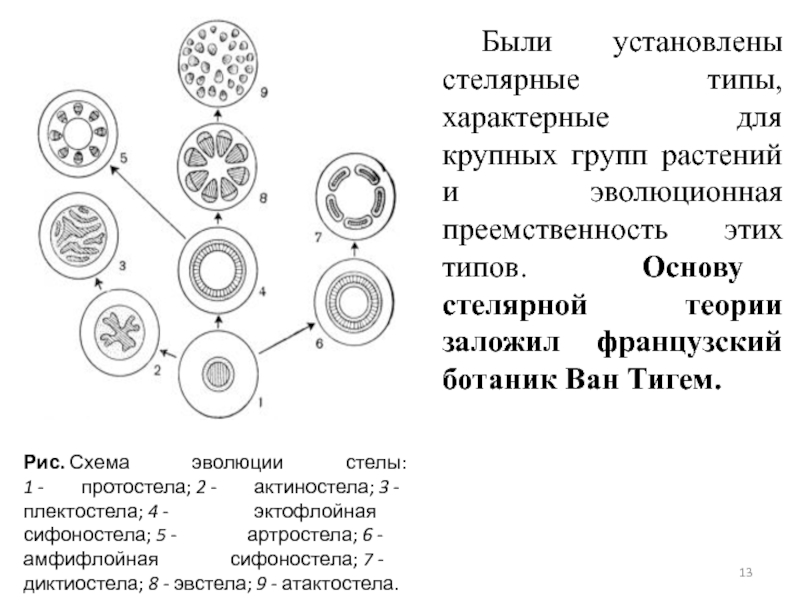

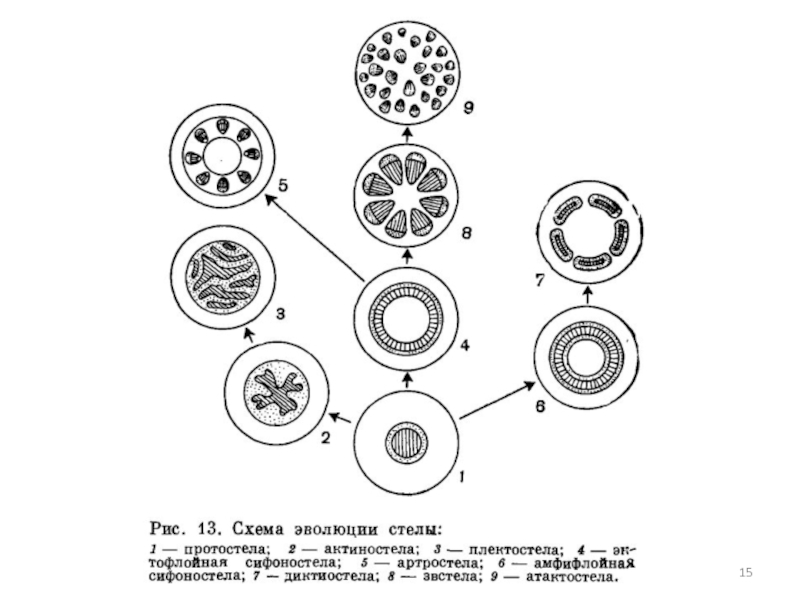

Слайд 13Были установлены стелярные типы, характерные для крупных групп растений и эволюционная

Рис. Схема эволюции стелы:

1 - протостела; 2 - актиностела; 3 - плектостела; 4 - эктофлойная сифоностела; 5 - артростела; 6 - амфифлойная сифоностела; 7 - диктиостела; 8 - эвстела; 9 - атактостела.

Слайд 14Типы стелы и их эволюция: 1 — протостела; 2 — актиностела;

Слайд 16Наиболее древний и примитивный тип стели – гаплостела, или протостела, состоит

Ею обладали теломы риниофитов и стедли некоторых других примитивных растений. Гаплостела встречается также в стеблях некоторых современных высших споровых растений.

Слайд 17Из гаплостелы развилась актиностела, ксилема которой на поперечном разрезе имеет вид

Актиностела характерна для примитивных растений (плауновидных, вымерших хвощевидных и др.). Эта стель связана с появлением пучков, идущих в боковые органы побега. Здесь ксилема и флоэма имеют большую поверхность соприкосновения с окружающими живыми тканями, что способствует лучшему проведению веществ.

Слайд 18Плектостела («губчатая» стела) — следующий этап развития, в котором лучи ксилемы рассекаются флоэмой

Ксилема здесь также экзархного типа. Ксилема сложена трахеидами, флоэма — ситовидными клетками и лубяной паренхимой. Она характерна также для плаунов.

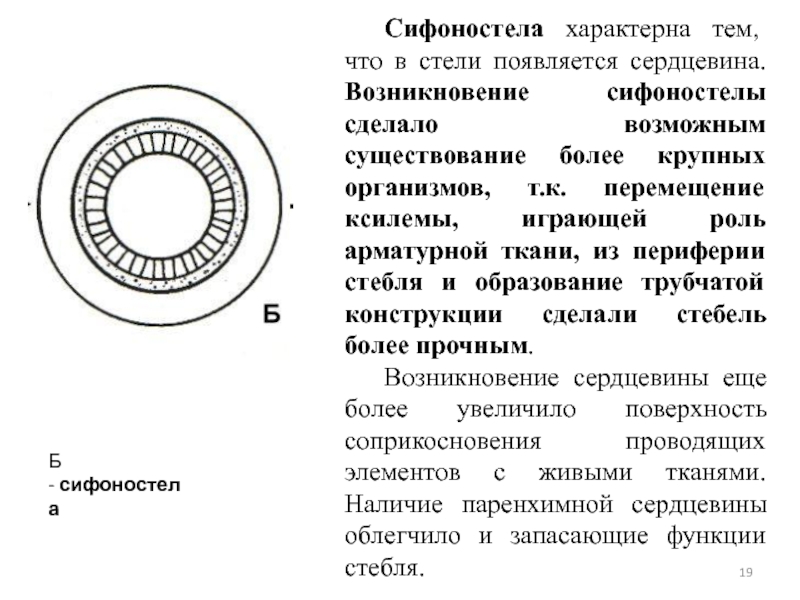

Слайд 19Сифоностела характерна тем, что в стели появляется сердцевина. Возникновение сифоностелы сделало

Возникновение сердцевины еще более увеличило поверхность соприкосновения проводящих элементов с живыми тканями. Наличие паренхимной сердцевины облегчило и запасающие функции стебля.

Б - сифоностела

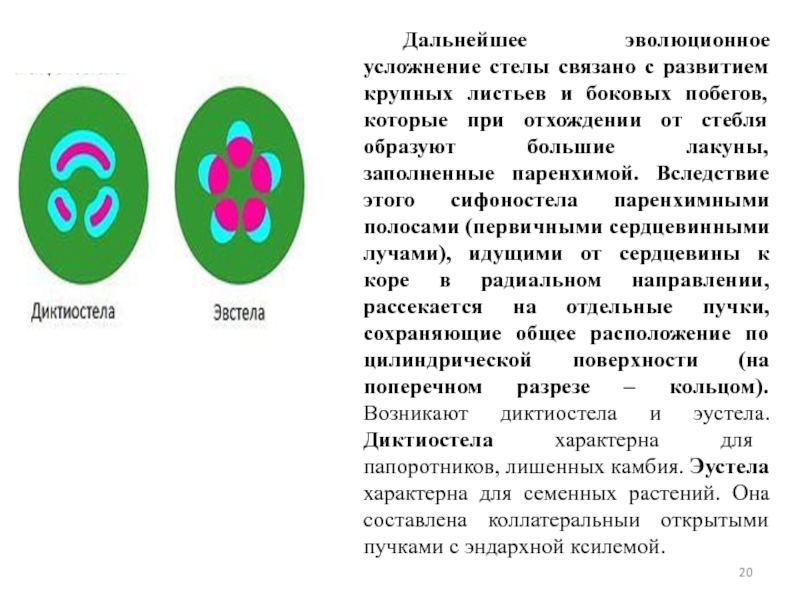

Слайд 20Дальнейшее эволюционное усложнение стелы связано с развитием крупных листьев и боковых

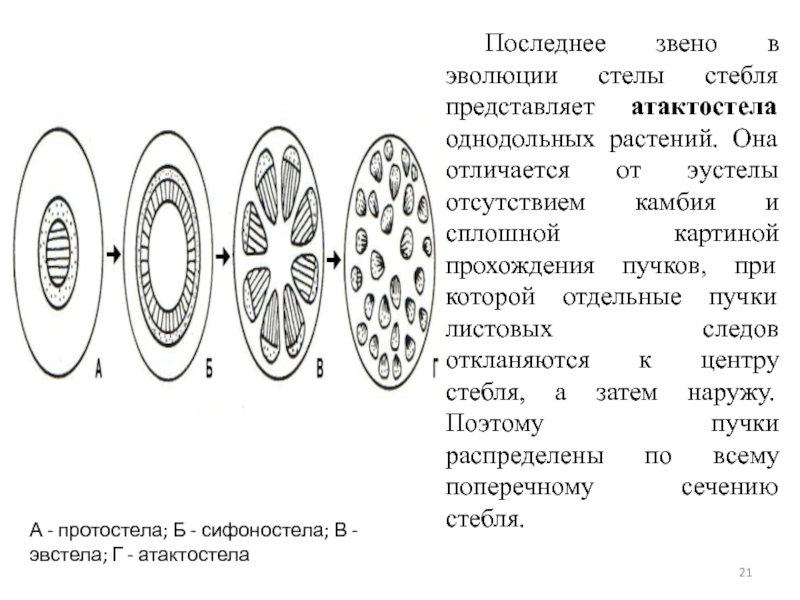

Слайд 21Последнее звено в эволюции стелы стебля представляет атактостела однодольных растений. Она

А - протостела; Б - сифоностела; В - эвстела; Г - атактостела

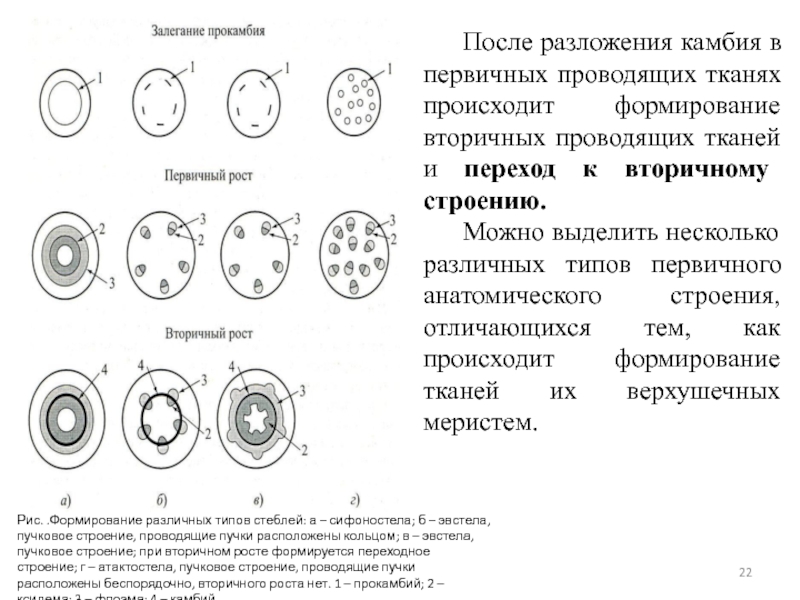

Слайд 22После разложения камбия в первичных проводящих тканях происходит формирование вторичных проводящих

Можно выделить несколько различных типов первичного анатомического строения, отличающихся тем, как происходит формирование тканей их верхушечных меристем.

Рис. .Формирование различных типов стеблей: а – сифоностела; б – эвстела, пучковое строение, проводящие пучки расположены кольцом; в – эвстела, пучковое строение; при вторичном росте формируется переходное строение; г – атактостела, пучковое строение, проводящие пучки расположены беспорядочно, вторичного роста нет. 1 – прокамбий; 2 – ксилема; 3 – флоэма; 4 – камбий.

Слайд 23Вторичное строение. Как и у корня, оно связано с возникновением вторичной

Слайд 24Камбий обычно возникает из остатков прокамбия, но иногда из слабо дифференцированных

Большинство клеток камбия прозенхимные, заострённые на концах. Одной своей плоской (широкой) стороной эти клетки обращены внутрь, к ксилеме, другой – наружу, к флоэме. Боковыми стенками клетки камбия смыкаются друг с другом.

Деление клеток камбия происходит тангентально, в двух направлениях, параллельно поверхности плоских сторон. После деления, одна из дочерних клеток сохраняет способность к повторным делениям (инициальная), а другая может ещё разделиться только 1-2 раза, но судьба её производных предрешена. Если они находятся со стороны ксилемы, то превращаются в элементы ксилемы, а если со стороны флоэмы, то в элементы флоэмы.

Слайд 25Камбий закладывается в центральном цилиндре между первичной флоэмой и первичной ксилемой.

Слайд 26Элементов вторичной древесины обычно откладывается намного больше, чем элементов вторичной коры.

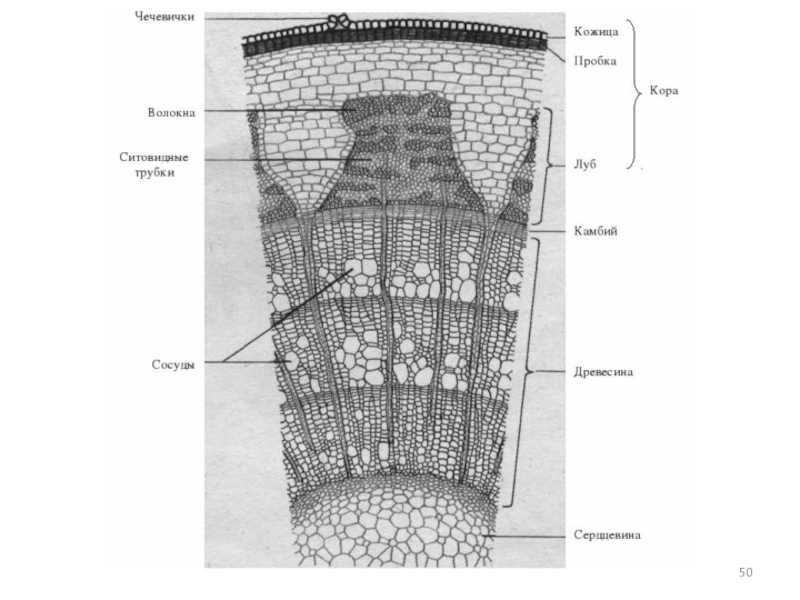

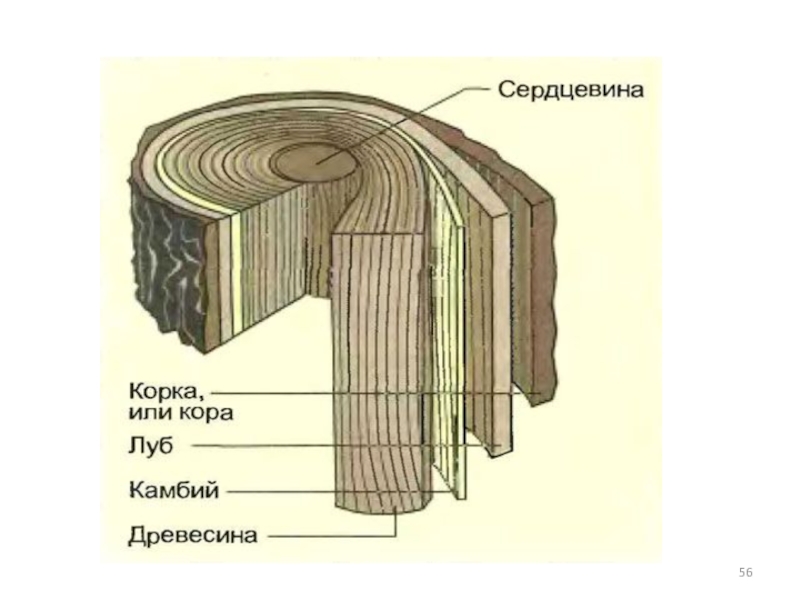

Таким образом, при вторичном строении стебель состоит из эпидермы, или пробки, первичной и вторичной коры, камбия, вторичной и первичной древесины, сердцевины.

Слайд 27Структурное разнообразие вторичного строения стеблей обусловлено разнообразием первичной структуры, а также

Слайд 281. Непучковое строение. У некоторых хвойных и двудольных прокамбий закладывается сплошным

Слайд 29Дальнейшее формирование первичной ксилемы идет наружу, а флоэмы внутрь. Иначе говоря,

Такому типу принадлежат большинство деревьев и кустарников, из травянистых - вербейник, подмаренник.

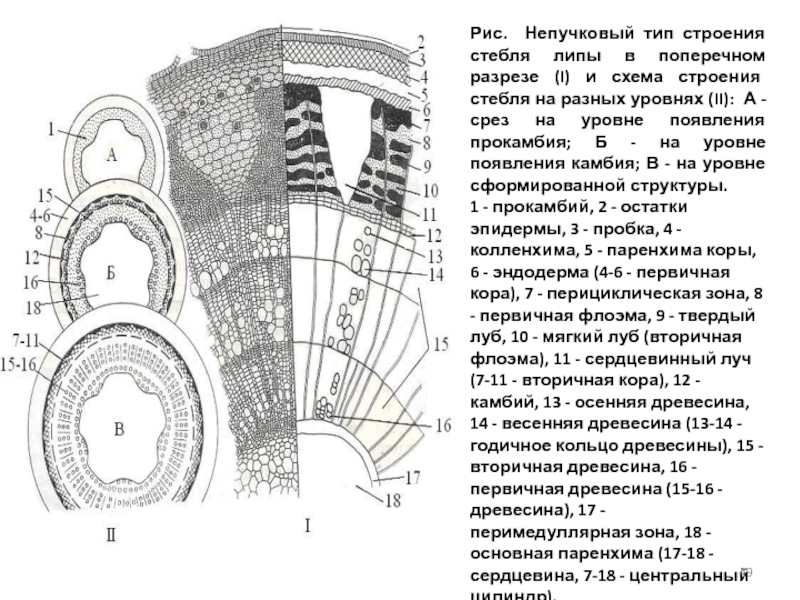

Слайд 30Рис. Непучковый тип строения стебля липы (Tilia cordata) в поперечном разрезе

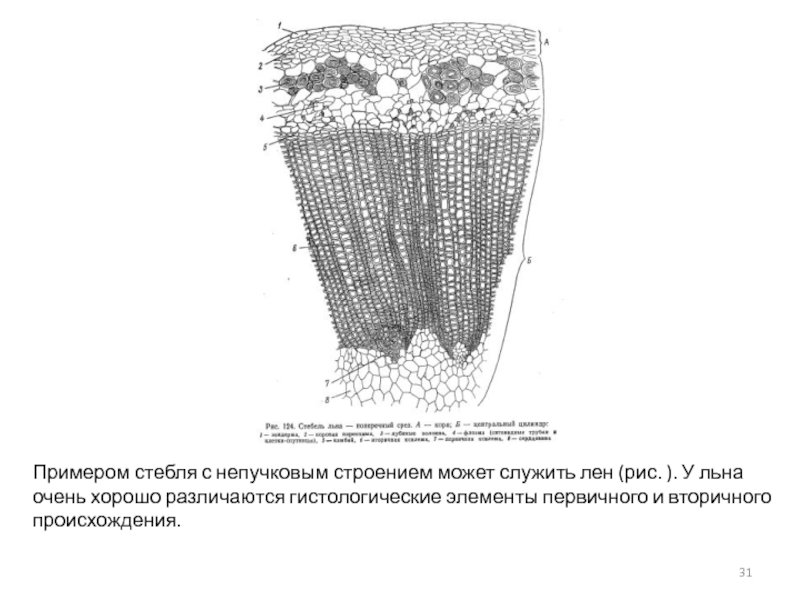

Слайд 31Примером стебля с непучковым строением может служить лен (рис. ). У

Слайд 32Рис. Формирование различных типов стеблей: а – сифоностела; б – эвстела,

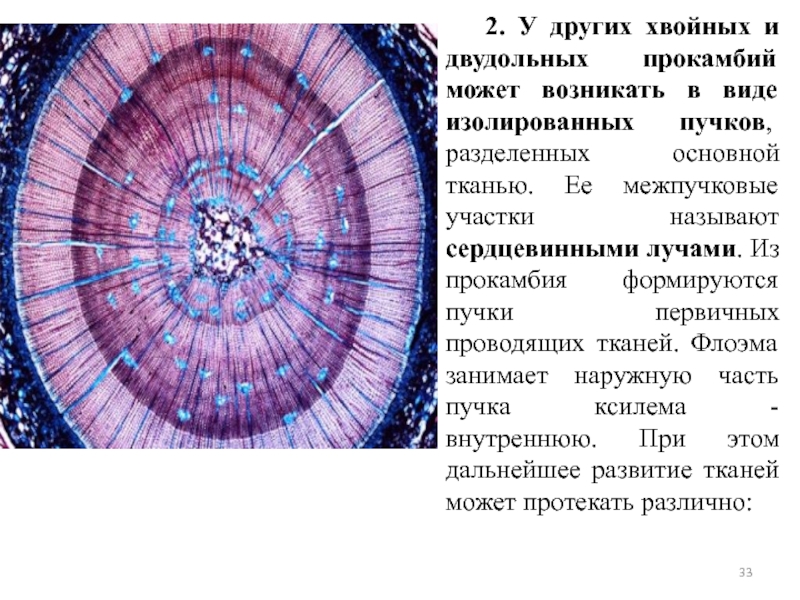

Слайд 332. У других хвойных и двудольных прокамбий может возникать в виде

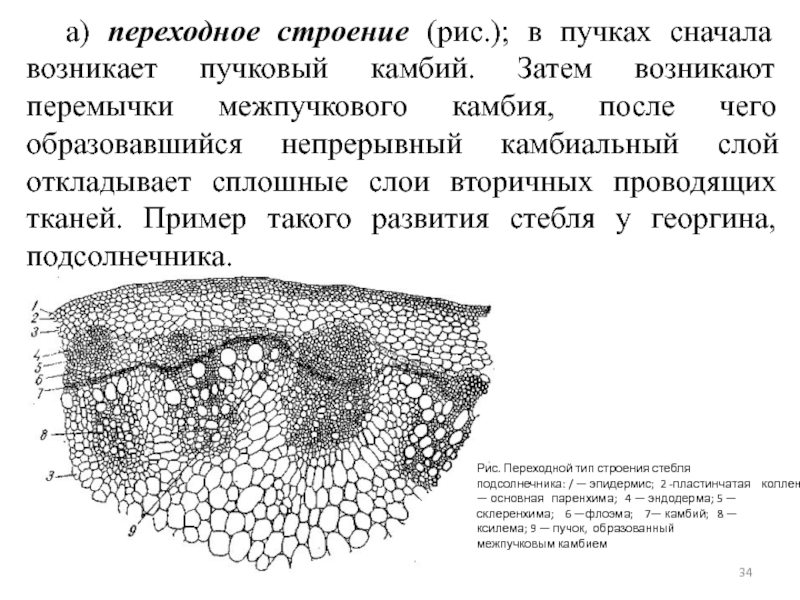

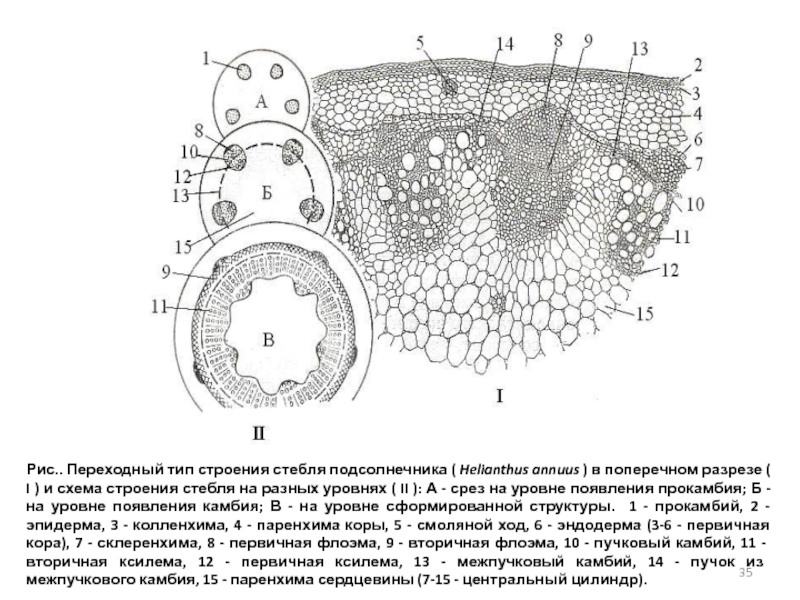

Слайд 34а) переходное строение (рис.); в пучках сначала возникает пучковый камбий. Затем

Рис. Переходной тип строения стебля подсолнечника: / — эпидермис; 2 -пластинчатая колленхима; 3 — основная паренхима; 4 — эндодерма; 5 — склеренхима; 6 —флоэма; 7— камбий; 8 — ксилема; 9 — пучок, образованный межпучковым камбием

Слайд 35Рис.. Переходный тип строения стебля подсолнечника ( Helianthus annuus ) в

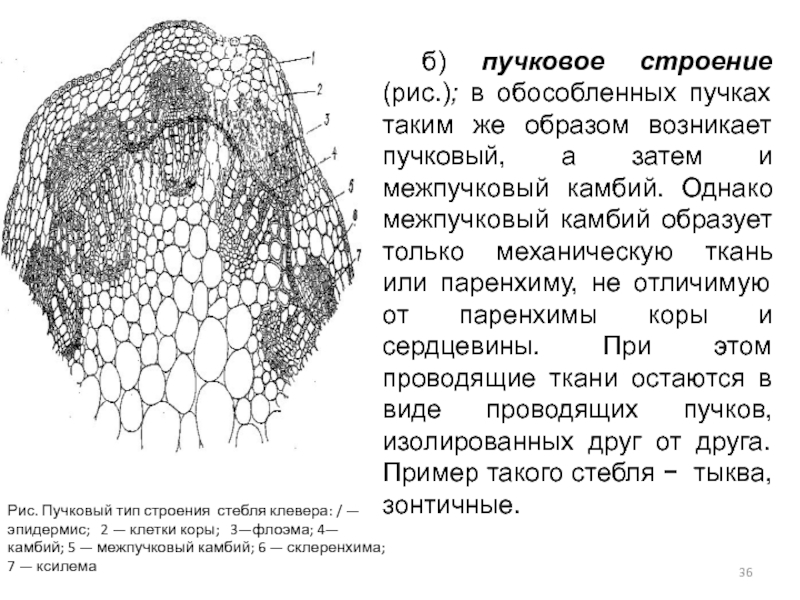

Слайд 36б) пучковое строение (рис.); в обособленных пучках таким же образом возникает

Рис. Пучковый тип строения стебля клевера: / — эпидермис; 2 — клетки коры; 3—флоэма; 4— камбий; 5 — межпучковый камбий; 6 — склеренхима; 7 — ксилема

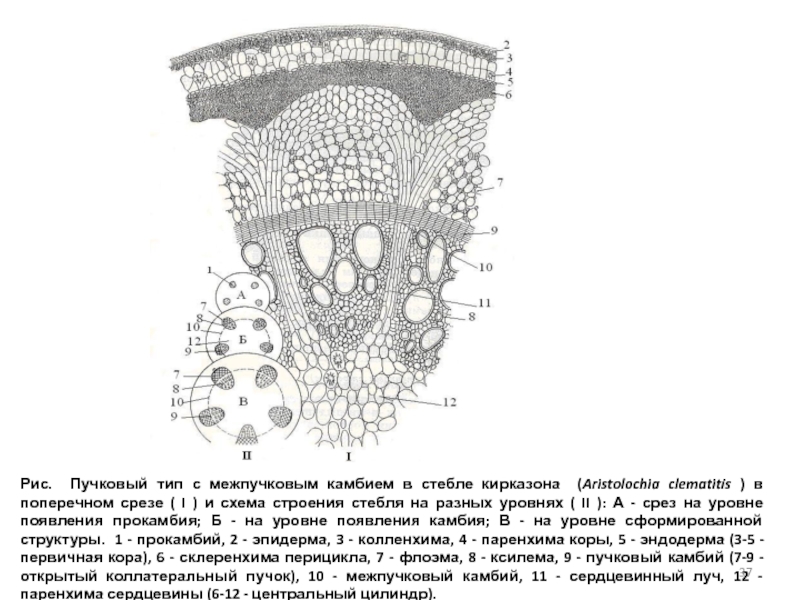

Слайд 37Рис. Пучковый тип с межпучковым камбием в стебле кирказона (Aristolochia clematitis

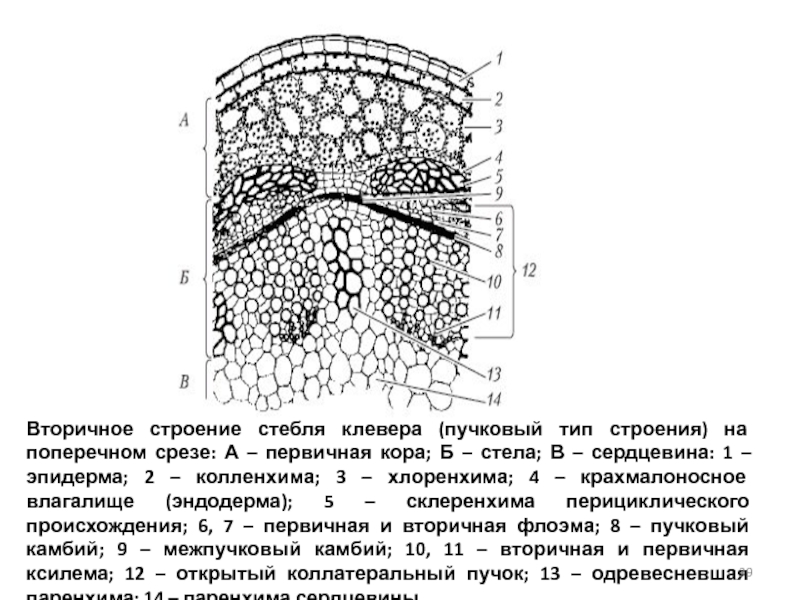

Слайд 39Вторичное строение стебля клевера (пучковый тип строения) на поперечном срезе: А

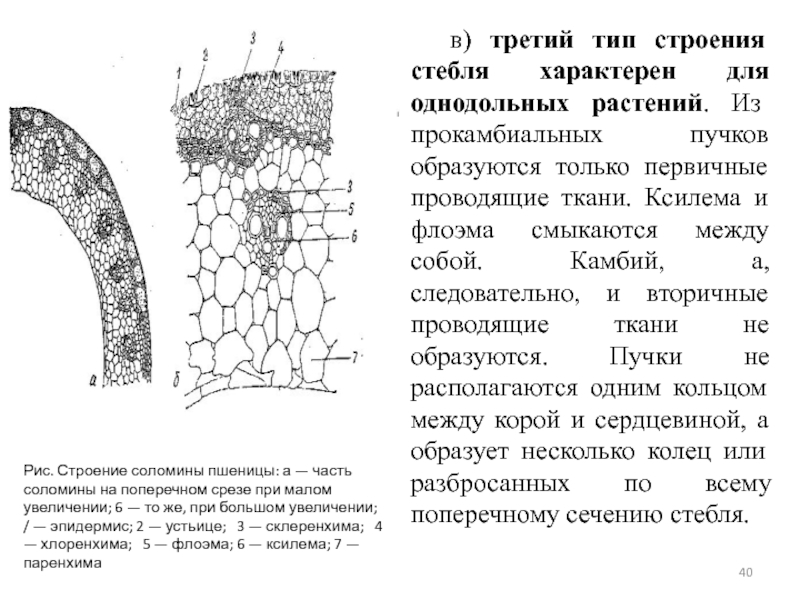

Слайд 40в) третий тип строения стебля характерен для однодольных растений. Из прокамбиальных

Рис. Строение соломины пшеницы: а — часть соломины на поперечном срезе при малом увеличении; 6 — то же, при большом увеличении; / — эпидермис; 2 — устьице; 3 — склеренхима; 4 — хлоренхима; 5 — флоэма; 6 — ксилема; 7 — паренхима

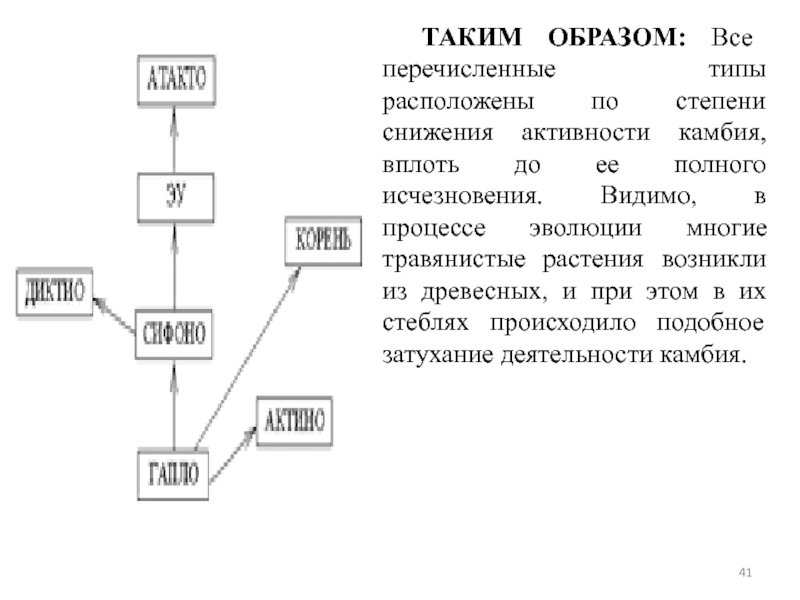

Слайд 41ТАКИМ ОБРАЗОМ: Все перечисленные типы расположены по степени снижения активности камбия,

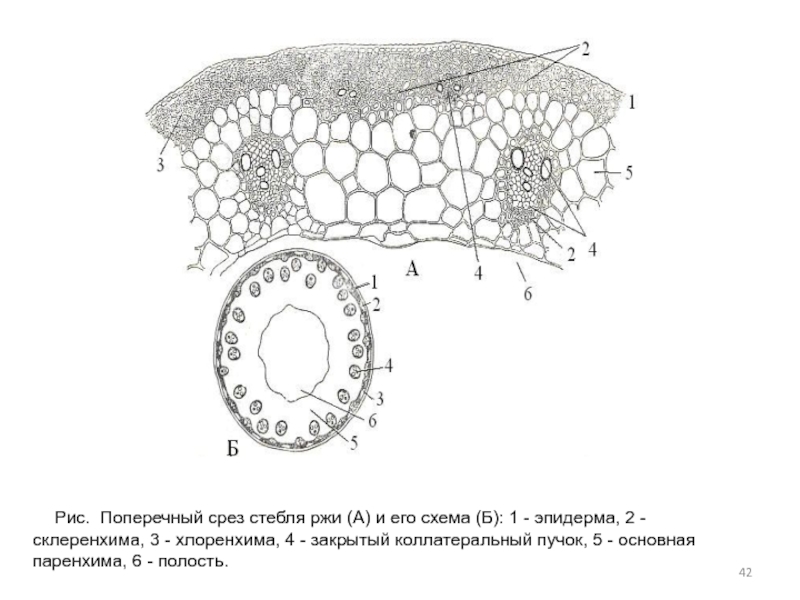

Слайд 42Рис. Поперечный срез стебля ржи (А) и его схема (Б): 1

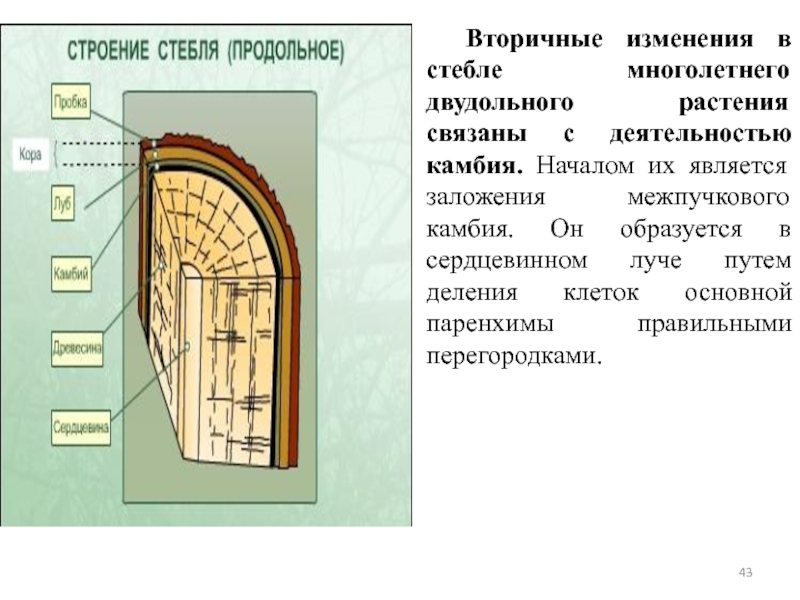

Слайд 43Вторичные изменения в стебле многолетнего двудольного растения связаны с деятельностью камбия.

Слайд 44В пучке камбий функционирует обычным образом: внутрь от себя образует вторичную

Межпучковый камбий формирует вторичные проводящие пучки. Они разрастаются и, наконец, сливаются между собой, образуя сплошное кольцо вторичной древесины. Первичные сердцевидные лучи при вторичном строении суживаются "зарастают" древесиной.

Слайд 45В сторону коры камбий откладывает меньше клеток, чем в сторону древесины.

Поперечный срез ветки бузины

Слайд 46Вторичная кора иначе называется вторичной флоэмой или лубом. От первичной коры

Слайд 47Вторичная кора в отличие от первичной образуется вторичной боковой меристемой- камбием

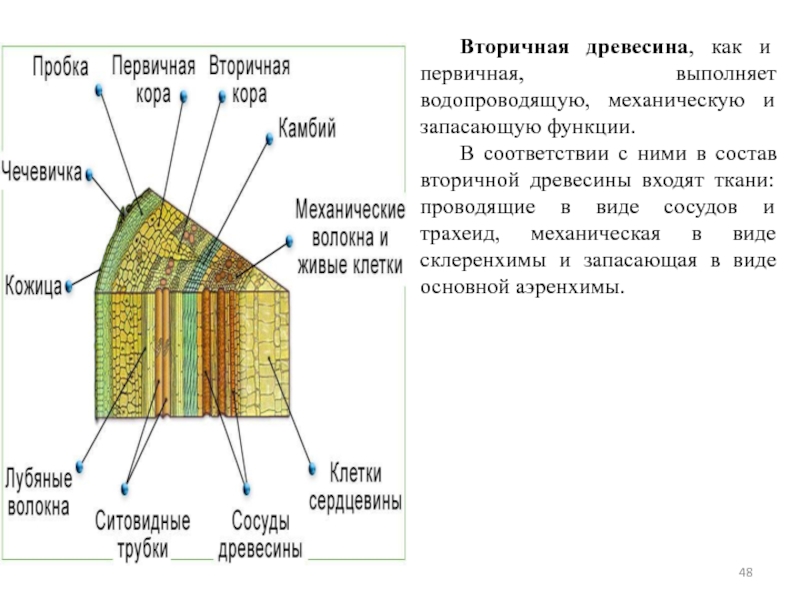

Слайд 48Вторичная древесина, как и первичная, выполняет водопроводящую, механическую и запасающую функции.

В соответствии с ними в состав вторичной древесины входят ткани: проводящие в виде сосудов и трахеид, механическая в виде склеренхимы и запасающая в виде основной аэренхимы.

Слайд 49Рис. Непучковый тип строения стебля липы в поперечном разрезе (I) и

1 - прокамбий, 2 - остатки эпидермы, 3 - пробка, 4 - колленхима, 5 - паренхима коры, 6 - эндодерма (4-6 - первичная кора), 7 - перициклическая зона, 8 - первичная флоэма, 9 - твердый луб, 10 - мягкий луб (вторичная флоэма), 11 - сердцевинный луч (7-11 - вторичная кора), 12 - камбий, 13 - осенняя древесина, 14 - весенняя древесина (13-14 - годичное кольцо древесины), 15 - вторичная древесина, 16 - первичная древесина (15-16 - древесина), 17 - перимедуллярная зона, 18 - основная паренхима (17-18 - сердцевина, 7-18 - центральный цилиндр).

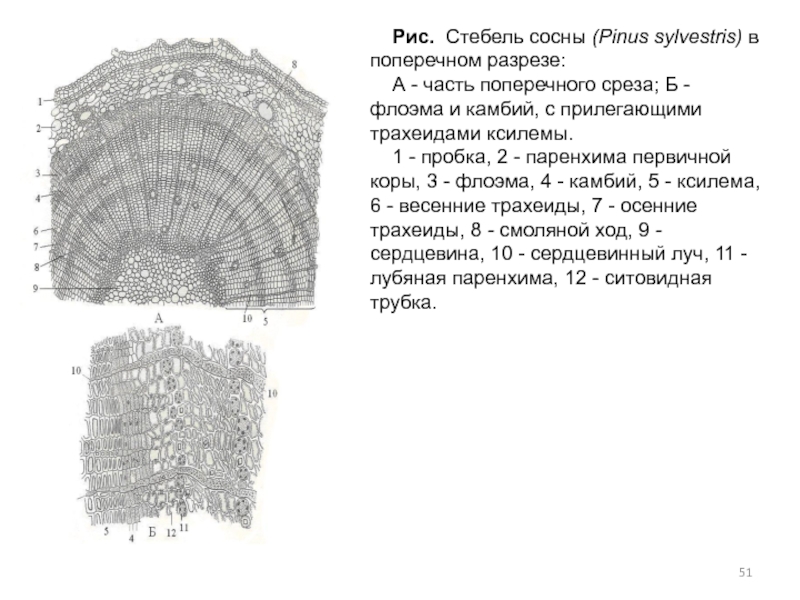

Слайд 51Рис. Стебель сосны (Pinus sylvestris) в поперечном разрезе:

А - часть

1 - пробка, 2 - паренхима первичной коры, 3 - флоэма, 4 - камбий, 5 - ксилема, 6 - весенние трахеиды, 7 - осенние трахеиды, 8 - смоляной ход, 9 - сердцевина, 10 - сердцевинный луч, 11 - лубяная паренхима, 12 - ситовидная трубка.