- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад по ОБЖ на тему: Маршалы Победы

Содержание

- 1. Презентация по ОБЖ на тему: Маршалы Победы

- 2. БиографияКлимент Ворошилов - российский революционер, советский военачальник,

- 3. Революционная деятельностьЧлен Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков)/ВКП(б)/КПСС

- 4. Больного и обессиленного голодовкой и тюремными карцерами

- 5. Гражданская войнаВ годы Гражданской войны — командующий

- 6. Нарком обороныПосле кончины М. В. Фрунзе Ворошилов

- 7. В октябре 1933 года во главе правительственной

- 8. Участие в сталинских репрессияхВо время Большого террора

- 9. Великая Отечественная войнаВ годы Великой Отечественной войны

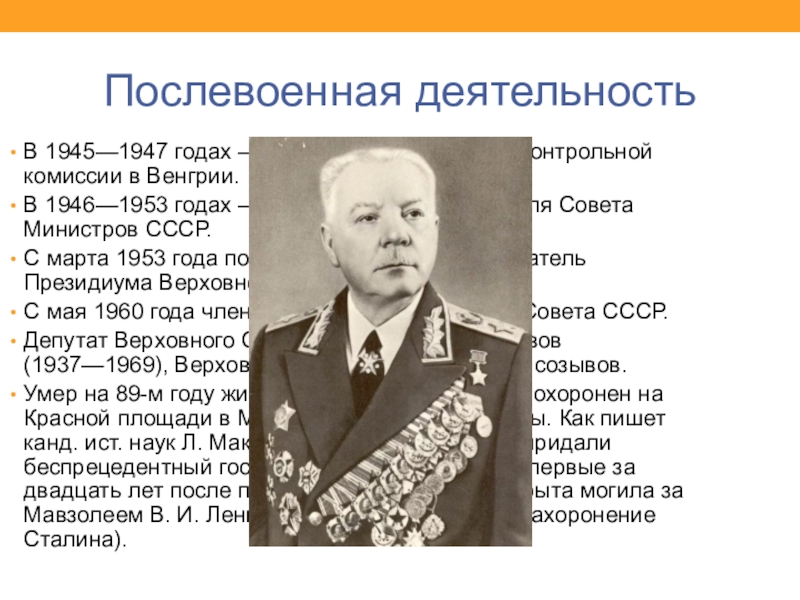

- 10. Послевоенная деятельностьВ 1945—1947 годах — председатель Союзной

- 11. НаградыКавалер высших наград СССР. В частности, один

- 12. Иностранные наградыГерой Монгольской Народной Республики (29.05.1957).Два ордена

- 13. Спасибо за внимание!

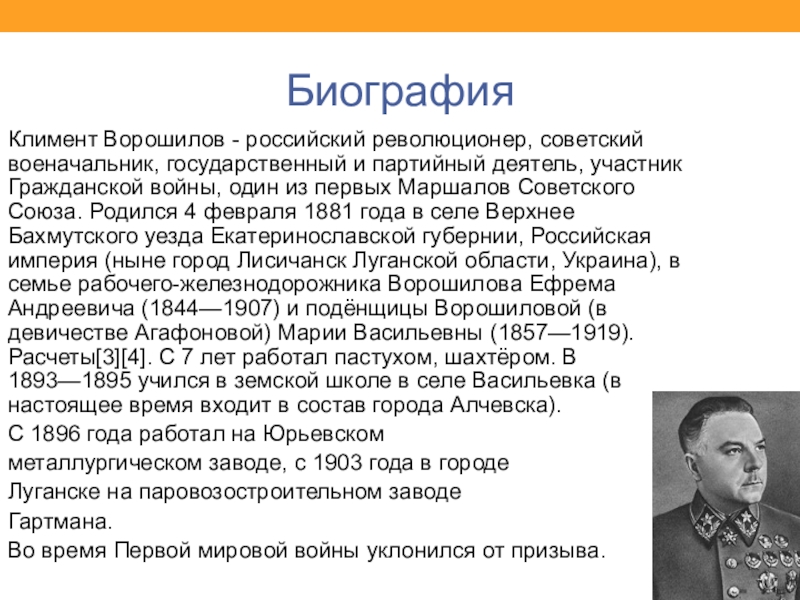

БиографияКлимент Ворошилов - российский революционер, советский военачальник, государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза. Родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, Российская империя (ныне город

Слайд 2Биография

Климент Ворошилов - российский революционер, советский военачальник, государственный и партийный деятель,

участник Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза. Родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, Российская империя (ныне город Лисичанск Луганской области, Украина), в семье рабочего-железнодорожника Ворошилова Ефрема Андреевича (1844—1907) и подёнщицы Ворошиловой (в девичестве Агафоновой) Марии Васильевны (1857—1919). Расчеты[3][4]. С 7 лет работал пастухом, шахтёром. В 1893—1895 учился в земской школе в селе Васильевка (в настоящее время входит в состав города Алчевска).

С 1896 года работал на Юрьевском

металлургическом заводе, с 1903 года в городе

Луганске на паровозостроительном заводе

Гартмана.

Во время Первой мировой войны уклонился от призыва.

С 1896 года работал на Юрьевском

металлургическом заводе, с 1903 года в городе

Луганске на паровозостроительном заводе

Гартмана.

Во время Первой мировой войны уклонился от призыва.

Слайд 3Революционная деятельность

Член Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков)/ВКП(б)/КПСС с 1903 года. С

1904 года — член Луганского большевистского комитета. В 1905 году — председатель Луганского совета, руководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин. Делегат Четвёртого (1906 год) и Пятого (1907 год) съездов РСДРП(б). Имел псевдоним «Володин»[5]. В 1908—1917 годах вёл подпольную партийную работу в Баку, Петрограде, Царицыне.

Неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку. В конце сентября 1907 года министр внутренних дел постановил: «Выслать Ворошилова в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции на три года, считая срок с 1 октября 1907 года»11. Местом ссылки К. Е. Ворошилову назначили небольшой городок Пинегу в Архангельской губернии. [6] 22 декабря 1907 года бежал из ссылки.

«Архангельскому губернатору из Пинеги № 795. 22 декабря 1907 года скрылись политические Ворошилов и Найда. Исправник Кунников»

Арестован в 1909 года в Санкт-Петербурге. Его заключили в тюрьму «Кресты», а затем по этапу вновь направили в Архангельскую губернию, в город Мезень, где Климент Ефремович находился до конца октября 1909 года. В конце 1910 года особое совещание при министре внутренних дел постановило: «Продлить Липаеву и Ворошилову срок гласного надзора полиции и высылки в Архангельскую губернию еще на один год, а Избицкого водворить для дальнейшего отбытия надзора полиции в Печорский край».

Начальник губернской тюрьмы доносил Архангельскому губернскому жандармскому управлению (в октябре 1911 года):

«...Уведомляю Вас, что Климентий Ворошилов во время содержания во вверенной мне тюрьме с 24 февраля по 10 августа сего года был три раза подвергнут дисциплинарным взысканиям: 24 февраля за нарушение тюремных правил заключен в карцер на 7 суток; 28 марта за подстрекательство арестантов к незаконным требованиям — на 7 суток и 1 июля за нарушение правил во время прогулки также на 7 суток. Кроме перечисленных взысканий Ворошилов часто подвергался заключениям и выговорам за целый ряд нарушений тюремного порядка. Вообще, содержась в тюрьме, Ворошилов отличался крайне дурным поведением и строптивым характером, ведя себя вызывающе дерзко по отношению администрации и надзора, причем своим примером производил дурное влияние на других арестантов, склоняя их к нарушению тюремного порядка и дисциплины. Так, например, под непосредственным руководством Ворошилова арестантами, содержавшимися в одной с ним камере, была объявлена голодовка, мотивированная недовольством применяемыми к ним тюремными правилами, основанными на букве закона. Ввиду такого неодобрительного поведения Ворошилова в последнее время он был совершенно изолирован от других арестантов и помещен в отдельную камеру»

Неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку. В конце сентября 1907 года министр внутренних дел постановил: «Выслать Ворошилова в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции на три года, считая срок с 1 октября 1907 года»11. Местом ссылки К. Е. Ворошилову назначили небольшой городок Пинегу в Архангельской губернии. [6] 22 декабря 1907 года бежал из ссылки.

«Архангельскому губернатору из Пинеги № 795. 22 декабря 1907 года скрылись политические Ворошилов и Найда. Исправник Кунников»

Арестован в 1909 года в Санкт-Петербурге. Его заключили в тюрьму «Кресты», а затем по этапу вновь направили в Архангельскую губернию, в город Мезень, где Климент Ефремович находился до конца октября 1909 года. В конце 1910 года особое совещание при министре внутренних дел постановило: «Продлить Липаеву и Ворошилову срок гласного надзора полиции и высылки в Архангельскую губернию еще на один год, а Избицкого водворить для дальнейшего отбытия надзора полиции в Печорский край».

Начальник губернской тюрьмы доносил Архангельскому губернскому жандармскому управлению (в октябре 1911 года):

«...Уведомляю Вас, что Климентий Ворошилов во время содержания во вверенной мне тюрьме с 24 февраля по 10 августа сего года был три раза подвергнут дисциплинарным взысканиям: 24 февраля за нарушение тюремных правил заключен в карцер на 7 суток; 28 марта за подстрекательство арестантов к незаконным требованиям — на 7 суток и 1 июля за нарушение правил во время прогулки также на 7 суток. Кроме перечисленных взысканий Ворошилов часто подвергался заключениям и выговорам за целый ряд нарушений тюремного порядка. Вообще, содержась в тюрьме, Ворошилов отличался крайне дурным поведением и строптивым характером, ведя себя вызывающе дерзко по отношению администрации и надзора, причем своим примером производил дурное влияние на других арестантов, склоняя их к нарушению тюремного порядка и дисциплины. Так, например, под непосредственным руководством Ворошилова арестантами, содержавшимися в одной с ним камере, была объявлена голодовка, мотивированная недовольством применяемыми к ним тюремными правилами, основанными на букве закона. Ввиду такого неодобрительного поведения Ворошилова в последнее время он был совершенно изолирован от других арестантов и помещен в отдельную камеру»

Слайд 4

Больного и обессиленного голодовкой и тюремными карцерами Ворошилова с очередной партией

«политических» отправили по этапу в уже знакомую ему Мезень, а затем еще дальше — в беломорский поселок Долгая Щель, почти у Полярного круга. В Мезени Климент Ефремович включился в деятельность группы местных политссыльных. Все это не осталось незамеченным. В результате — обыски и новые этапы. В марте 1912 года «ввиду неодобрительного поведения» Ворошилова последовательно переводят в Юрому, Усть-Вашку, Дорогорское. В июле 1912 года К. Е. Ворошилов был освобожден от гласного надзора полиции. Он выехал в Архангельск, а затем за пределы губернии - на Донбасс.

Полиция и жандармерия продолжали вести за К. Е. Ворошиловым негласное наблюдение. В марте 1913 года после двух арестов ему объявили решение о «мере пресечения недозволенной деятельности» — высылке под гласный надзор полиции на два года в Чердынский уезд Пермской губернии. Как и в Архангельской ссылке, К. Е. Ворошилов установил здесь связи с политссыльными, вел политическую работу среди местных жителей. Революционная деятельность Ворошилова была хорошо законспирирована, и благодаря этому он наряду с другими попал в список политссыльных, подлежавших амнистии в связи с празднованием трехсотлетия царского дома Романовых: срок Пермской ссылки был сокращен на один год.

13 марта 1914 года К. Е. Ворошилов вместе с Екатериной Давыдовной, добровольно делившей с ним эту ссылку, выехал на Донбасс. В Луганске Климент Ефремович вновь оказался безработным; усилилась за ним и полицейская слежка. Все это вынудило его покинуть Донбасс, искать работу в других местах. Первая мировая война застала К. Е. Ворошилова в Царицыне, где он работал на орудийном заводе.

После Февральской революции 1917 года — член Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, делегат Седьмой (Апрельской) Всероссийской конференции и Шестого съезда РСДРП(б). С марта 1917 года — председатель Луганского комитета большевиков, с августа — Луганского совета и городской думы (до сентября 1917 года)[8].

В ноябре 1917 года, в дни Октябрьской революции, Ворошилов был комиссаром Петроградского военно-революционного комитета (по градоначальству5 декабря 1917 г. Совнарком по предложению Ф. Э. Дзержинского обсудил вопрос о ликвидации бывшего градоначальства и создании специального органа для поддержания порядка в столице. Одобрив этот план, СНК поручил реализовать его К. Е. Ворошилову [9]). Вместе с Ф. Э. Дзержинским вёл работу по организации Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК). В 1918 году был делегатом от большевиков в Учредительном собрании. В начале марта 1918 года Ворошилов организовал Первый Луганский социалистический отряд, оборонявший город Харьков от германо-австрийских войск.

Полиция и жандармерия продолжали вести за К. Е. Ворошиловым негласное наблюдение. В марте 1913 года после двух арестов ему объявили решение о «мере пресечения недозволенной деятельности» — высылке под гласный надзор полиции на два года в Чердынский уезд Пермской губернии. Как и в Архангельской ссылке, К. Е. Ворошилов установил здесь связи с политссыльными, вел политическую работу среди местных жителей. Революционная деятельность Ворошилова была хорошо законспирирована, и благодаря этому он наряду с другими попал в список политссыльных, подлежавших амнистии в связи с празднованием трехсотлетия царского дома Романовых: срок Пермской ссылки был сокращен на один год.

13 марта 1914 года К. Е. Ворошилов вместе с Екатериной Давыдовной, добровольно делившей с ним эту ссылку, выехал на Донбасс. В Луганске Климент Ефремович вновь оказался безработным; усилилась за ним и полицейская слежка. Все это вынудило его покинуть Донбасс, искать работу в других местах. Первая мировая война застала К. Е. Ворошилова в Царицыне, где он работал на орудийном заводе.

После Февральской революции 1917 года — член Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, делегат Седьмой (Апрельской) Всероссийской конференции и Шестого съезда РСДРП(б). С марта 1917 года — председатель Луганского комитета большевиков, с августа — Луганского совета и городской думы (до сентября 1917 года)[8].

В ноябре 1917 года, в дни Октябрьской революции, Ворошилов был комиссаром Петроградского военно-революционного комитета (по градоначальству5 декабря 1917 г. Совнарком по предложению Ф. Э. Дзержинского обсудил вопрос о ликвидации бывшего градоначальства и создании специального органа для поддержания порядка в столице. Одобрив этот план, СНК поручил реализовать его К. Е. Ворошилову [9]). Вместе с Ф. Э. Дзержинским вёл работу по организации Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК). В 1918 году был делегатом от большевиков в Учредительном собрании. В начале марта 1918 года Ворошилов организовал Первый Луганский социалистический отряд, оборонявший город Харьков от германо-австрийских войск.

Слайд 5Гражданская война

В годы Гражданской войны — командующий Царицынской группой войск, заместитель

командующего и член Военного совета Южного фронта, командующий 10-й армией (3 октября — 18 декабря 1918), нарком внутренних дел УССР (январь — июнь 1919), командующий Харьковским военным округом, командующий 14-й армией и внутренним Украинским фронтом. Один из организаторов и член Реввоенсовета 1-й Конной армии, которой командовал С. М. Будённый.

За боевые заслуги в 1920 году Ворошилов был награждён почётным революционным оружием. На VIII съезде РКП(б), проходившем в марте 1919 года, он примыкал к «военной оппозиции».

В 1921 году во главе группы делегатов X съезда РКП(б) участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. В 1921—1924 годах — член Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. В 1924—1925 годах — командующий войсками Московского военного округа и член РВС СССР. Член комиссии по организации похорон Ленина.

За боевые заслуги в 1920 году Ворошилов был награждён почётным революционным оружием. На VIII съезде РКП(б), проходившем в марте 1919 года, он примыкал к «военной оппозиции».

В 1921 году во главе группы делегатов X съезда РКП(б) участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. В 1921—1924 годах — член Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. В 1924—1925 годах — командующий войсками Московского военного округа и член РВС СССР. Член комиссии по организации похорон Ленина.

Слайд 6Нарком обороны

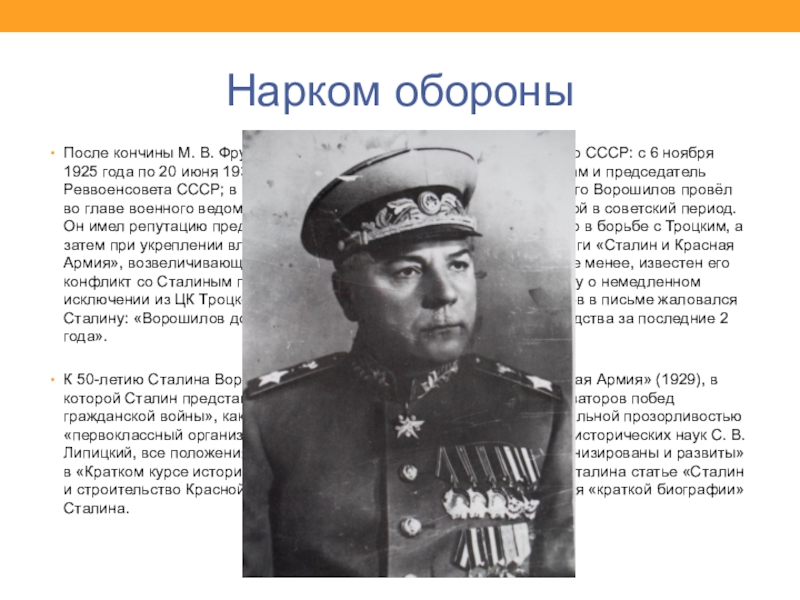

После кончины М. В. Фрунзе Ворошилов возглавил военное ведомство СССР:

с 6 ноября 1925 года по 20 июня 1934 года — нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР; в 1934—1940 годах нарком обороны СССР. Всего Ворошилов провёл во главе военного ведомства почти 15 лет, дольше, чем кто-либо другой в советский период. Он имел репутацию преданного сторонника Сталина, поддерживал его в борьбе с Троцким, а затем при укреплении власти Сталина в конце 1920-х годов. Автор книги «Сталин и Красная Армия», возвеличивающей роль Сталина в Гражданской войне. Тем не менее, известен его конфликт со Сталиным по поводу политики в Китае, а также по вопросу о немедленном исключении из ЦК Троцкого и Зиновьева[10]. 4 июля 1927 года Молотов в письме жаловался Сталину: «Ворошилов доходит до огульного охаивания вашего руководства за последние 2 года».

К 50-летию Сталина Ворошилов опубликовал статью «Сталин и Красная Армия» (1929), в которой Сталин представлен как один из самых выдающихся «организаторов побед гражданской войны», как «настоящий стратег», как обладающий гениальной прозорливостью «первоклассный организатор и военный вождь». Как отмечает доктор исторических наук С. В. Липицкий, все положения этой статьи Ворошилова были «как бы канонизированы и развиты» в «Кратком курсе истории ВКП(б)», в статье Ворошилова к 60-летию Сталина статье «Сталин и строительство Красной Армии», а также в многократно издававшейся «краткой биографии» Сталина.

К 50-летию Сталина Ворошилов опубликовал статью «Сталин и Красная Армия» (1929), в которой Сталин представлен как один из самых выдающихся «организаторов побед гражданской войны», как «настоящий стратег», как обладающий гениальной прозорливостью «первоклассный организатор и военный вождь». Как отмечает доктор исторических наук С. В. Липицкий, все положения этой статьи Ворошилова были «как бы канонизированы и развиты» в «Кратком курсе истории ВКП(б)», в статье Ворошилова к 60-летию Сталина статье «Сталин и строительство Красной Армии», а также в многократно издававшейся «краткой биографии» Сталина.

Слайд 7В октябре 1933 года во главе правительственной делегации в Турции, вместе

с Ататюрком принимал в Анкаре военный парад[12]. В январе 1934 г. Выступил на XVII съезде ВКП(б) с речью «Еще сильнее будем крепить оборону Советской Страны». 22 сентября 1935 года «Положением о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА» были введены персональные воинские звания. В ноябре 1935 года ЦИК и Совнарком СССР присвоил пяти крупнейшим советским полководцам новое воинское звание «Маршал Советского Союза». В их числе был и Ворошилов.

После Советско-финской войны, 7 мая 1940 года Ворошилова на посту наркома обороны сменил С. К. Тимошенко, которого на эту должность назначил Сталин. Ворошилов в тот же день стал заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР (являлся им до 15 марта 1953 года) и председателем Комитета обороны при СНК СССР (до его упразднения 30.05.1941.

После Советско-финской войны, 7 мая 1940 года Ворошилова на посту наркома обороны сменил С. К. Тимошенко, которого на эту должность назначил Сталин. Ворошилов в тот же день стал заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР (являлся им до 15 марта 1953 года) и председателем Комитета обороны при СНК СССР (до его упразднения 30.05.1941.

Слайд 8Участие в сталинских репрессиях

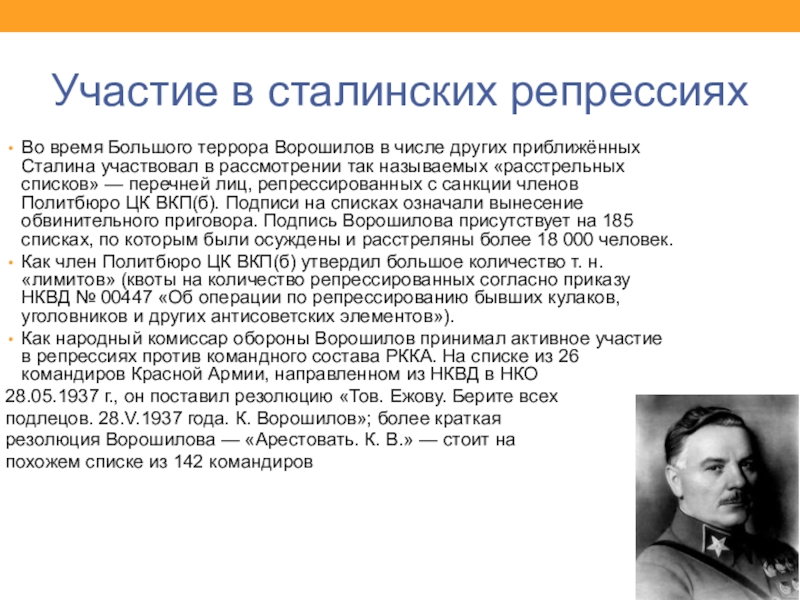

Во время Большого террора Ворошилов в числе других

приближённых Сталина участвовал в рассмотрении так называемых «расстрельных списков» — перечней лиц, репрессированных с санкции членов Политбюро ЦК ВКП(б). Подписи на списках означали вынесение обвинительного приговора. Подпись Ворошилова присутствует на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 000 человек.

Как член Политбюро ЦК ВКП(б) утвердил большое количество т. н. «лимитов» (квоты на количество репрессированных согласно приказу НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»).

Как народный комиссар обороны Ворошилов принимал активное участие в репрессиях против командного состава РККА. На списке из 26 командиров Красной Армии, направленном из НКВД в НКО

28.05.1937 г., он поставил резолюцию «Тов. Ежову. Берите всех

подлецов. 28.V.1937 года. К. Ворошилов»; более краткая

резолюция Ворошилова — «Арестовать. К. В.» — стоит на

похожем списке из 142 командиров

Как член Политбюро ЦК ВКП(б) утвердил большое количество т. н. «лимитов» (квоты на количество репрессированных согласно приказу НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»).

Как народный комиссар обороны Ворошилов принимал активное участие в репрессиях против командного состава РККА. На списке из 26 командиров Красной Армии, направленном из НКВД в НКО

28.05.1937 г., он поставил резолюцию «Тов. Ежову. Берите всех

подлецов. 28.V.1937 года. К. Ворошилов»; более краткая

резолюция Ворошилова — «Арестовать. К. В.» — стоит на

похожем списке из 142 командиров

Слайд 9Великая Отечественная война

В годы Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза К.

Е. Ворошилов — член Государственного комитета обороны (ГКО) с его образованием 30.06.1941, с 10 июля 1941 г. главнокомандующий войсками Северо-Западного направления[16] (расформировано 27 августа), затем командующий войсками Ленинградского фронта (с 5 по 14 сентября 1941 года, сменил его Г. К. Жуков), представитель Ставки по формированию войск (сентябрь 1941 года — февраль 1942 года), представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Волховском фронте (февраль—сентябрь 1942 года), главнокомандующий партизанским движением (с сентября 1942 года по май 1943 года), председатель Трофейного комитета при ГКО (май—сентябрь 1943 года), председатель Комиссии по вопросам перемирия (сентябрь 1943 года — июнь 1944 года). В сентябре 1941 года он лично водил морских пехотинцев в штыковые атаки. В 1943 году он участвовал в работе Тегеранской конференции.

22 ноября 1944 года К. Е. Ворошилов был выведен из состава Государственного комитета обороны. Он единственный, кто был выведен из состава ГКО за всё время его существования (1941-45).

22 ноября 1944 года К. Е. Ворошилов был выведен из состава Государственного комитета обороны. Он единственный, кто был выведен из состава ГКО за всё время его существования (1941-45).

Слайд 10Послевоенная деятельность

В 1945—1947 годах — председатель Союзной контрольной комиссии в Венгрии.

В

1946—1953 годах — заместитель председателя Совета Министров СССР.

С марта 1953 года по май 1960 года — председатель Президиума Верховного Совета СССР.

С мая 1960 года член Президиума Верховного Совета СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 1—7-го созывов (1937—1969), Верховного Совета УССР 1—4-го созывов.

Умер на 89-м году жизни 2 декабря 1969 года. Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлёвской стены. Как пишет канд. ист. наук Л. Максименков, его похоронам придали беспрецедентный государственный размах — впервые за двадцать лет после похорон Жданова была вырыта могила за Мавзолеем В. И. Ленина (если не считать перезахоронение Сталина).

С марта 1953 года по май 1960 года — председатель Президиума Верховного Совета СССР.

С мая 1960 года член Президиума Верховного Совета СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 1—7-го созывов (1937—1969), Верховного Совета УССР 1—4-го созывов.

Умер на 89-м году жизни 2 декабря 1969 года. Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлёвской стены. Как пишет канд. ист. наук Л. Максименков, его похоронам придали беспрецедентный государственный размах — впервые за двадцать лет после похорон Жданова была вырыта могила за Мавзолеем В. И. Ленина (если не считать перезахоронение Сталина).

Слайд 11Награды

Кавалер высших наград СССР. В частности, один из 154 дважды Героев

Советского Союза и один из одиннадцати человек, кому присвоены обе высшие степени отличия Советского Союза — звания Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда.

Дважды Герой Советского Союза (Указы Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1956 года (в связи с 75-летием со дня рождения) и от 22 февраля 1968 года (в связи с 50-летием Вооружённых Сил СССР).

Герой Социалистического Труда (7.05.1960).

Восемь орденов Ленина (№ 880 от 23.02.1935, № 3582 от 22.02.1938, № 14851 от 3.02.1941, № 26411 от 21.02.1945, № 128065 от 3.02.1951, № 313410 от 3.02.1956, № 331807 от 3.02.1961, № 340967 от 22.02.1968).

Шесть орденов Красного Знамени (№ 47 от 26.06.1919, № 629/2 от апреля 1921 года, № 27/3 от 2.12.1925, № 5/4 от 22.02.1930, № 1/5 от 3.11.1944, № 1/6 от 24.06.1948).

Орден Суворова 1-й степени (№ 125 от 22.02.1944).

Орден Красного Знамени Узбекской ССР (17 февраля 1930 года).

С Н. С. Хрущёвым и У. К. Кекконеном, 1960.

Орден Красного Знамени Таджикской ССР (№ 148 от 14 января 1933 года).

Орден Красного Знамени ЗСФСР (25 февраля 1933 года).

Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938).

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Медаль «В память 800-летия Москвы» (21.09.1947).

Медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (22.02.1948).

Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957).

Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (17.02.1958).

Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965).

Почётное революционное оружие (1920, 1968).

Дважды Герой Советского Союза (Указы Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1956 года (в связи с 75-летием со дня рождения) и от 22 февраля 1968 года (в связи с 50-летием Вооружённых Сил СССР).

Герой Социалистического Труда (7.05.1960).

Восемь орденов Ленина (№ 880 от 23.02.1935, № 3582 от 22.02.1938, № 14851 от 3.02.1941, № 26411 от 21.02.1945, № 128065 от 3.02.1951, № 313410 от 3.02.1956, № 331807 от 3.02.1961, № 340967 от 22.02.1968).

Шесть орденов Красного Знамени (№ 47 от 26.06.1919, № 629/2 от апреля 1921 года, № 27/3 от 2.12.1925, № 5/4 от 22.02.1930, № 1/5 от 3.11.1944, № 1/6 от 24.06.1948).

Орден Суворова 1-й степени (№ 125 от 22.02.1944).

Орден Красного Знамени Узбекской ССР (17 февраля 1930 года).

С Н. С. Хрущёвым и У. К. Кекконеном, 1960.

Орден Красного Знамени Таджикской ССР (№ 148 от 14 января 1933 года).

Орден Красного Знамени ЗСФСР (25 февраля 1933 года).

Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938).

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Медаль «В память 800-летия Москвы» (21.09.1947).

Медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (22.02.1948).

Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957).

Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (17.02.1958).

Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965).

Почётное революционное оружие (1920, 1968).

Слайд 12Иностранные награды

Герой Монгольской Народной Республики (29.05.1957).

Два ордена Сухэ-Батора (МНР).

Три орден Боевого

Красного Знамени (МНР).

Большой крест ордена Белой розы (Финляндия)

Другие иностранные ордена и медали.[уточнить]

Почётный гражданин города Измир (Турция, ноябрь 1933).

Большой крест ордена Белой розы (Финляндия)

Другие иностранные ордена и медали.[уточнить]

Почётный гражданин города Измир (Турция, ноябрь 1933).