- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад к факультативному занятию по экономике Из экономической истории России 11 класс

Содержание

- 1. Презентация к факультативному занятию по экономике Из экономической истории России 11 класс

- 2. План:1. Экономическое развитие Древнерусского государства.1.1. хозяйство древнерусских

- 3. 1. Экономическое развитие Древнерусского государства.1.1. хозяйство древнерусских

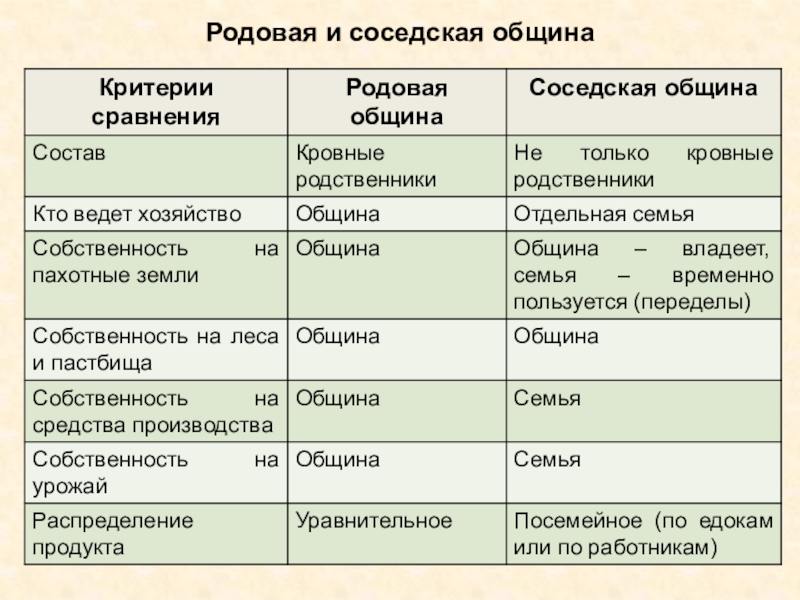

- 4. Родовая и соседская община

- 5. природный фактор (густые леса, обилие рек)

- 6. многочисленные реки - рыбные запасы и

- 7. в лесной зоне - подсечно-огневая система

- 8. выращивали рожь, пшеницу, ячмень, просо, овес,

- 9. славяне успешно занимались скотоводством: разводили мелкий

- 10. с течением времени совершенствование орудий труда

- 11. 1. 2. Особенности экономического развития древнерусских государств

- 12. к Х-ХI вв. по принадлежности вотчины

- 13. Итог: Древняя Русь - государство с преимущественно

- 14. как в вотчинах, так и в

- 15. развивалось скотоводство: крестьянские хозяйства - лошади,

- 16. 1. 3. развитие древнерусских городов, торговли и

- 17. центр города – кремль (кром, крепость)

- 18. в сер. XIII в. - уже

- 19. с IX по XI в. -

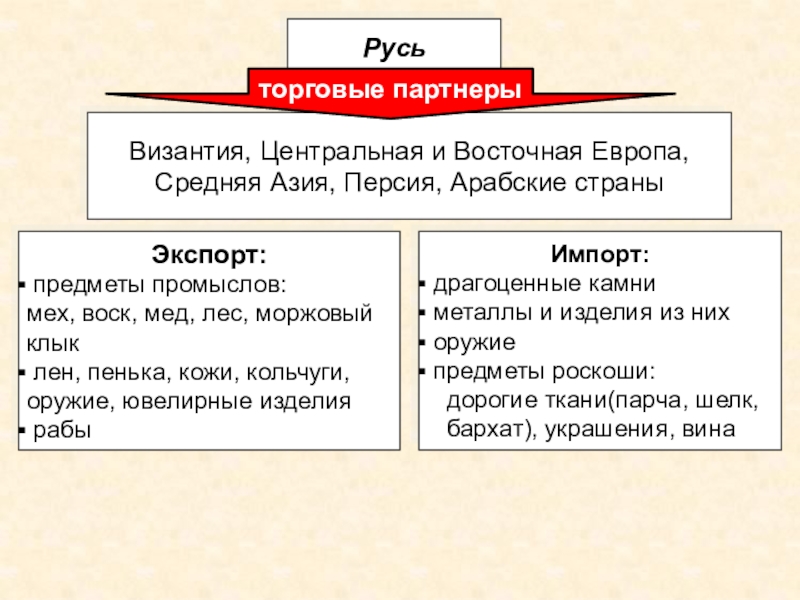

- 20. Русь Византия, Центральная и Восточная Европа, Средняя

- 21. значительные льготы и привилегии русским купцам

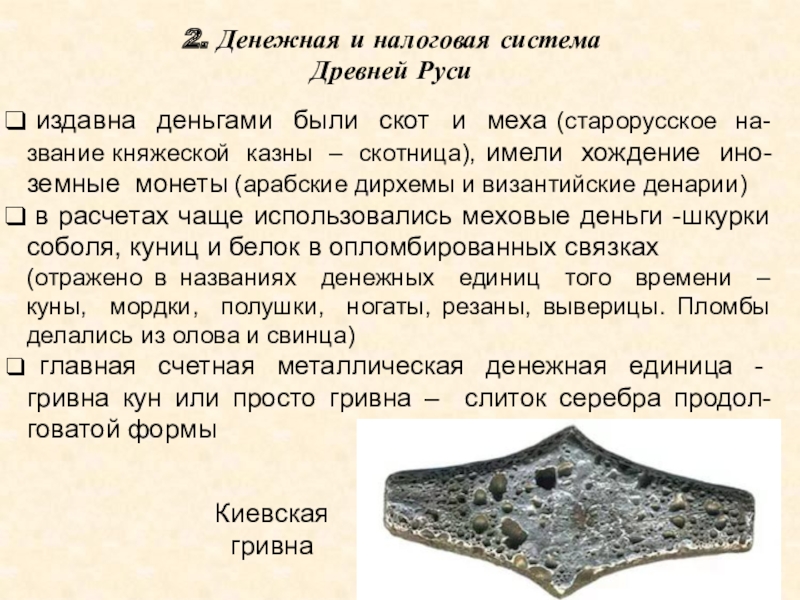

- 22. издавна деньгами были скот и меха

- 23. единого стандарта вида и веса гривны

- 24. первым начал чеканку собственной монеты по

- 25. Налоговая система: основной источник доходов княжеской казны

- 26. основная форма сбора дани до 946

- 27. 945г. князь Игорь (?-945) нарушил традиции

- 28. такая форма сбора дани и сама

- 29. Косвенное налогообложениеТорговые пошлиныСудебные пошлины за провоз товаров

- 30. все жители страны также были обязаны

- 31. с ростом торговли и денеж-ного обращения

- 32. 3. Развитие экономики Древней Руси в период

- 33. Иго – особая форма вассальной зависимости русских княжеств от Золотой ОрдыНабеги Выплата даниЗапрет каменногостроительства

- 34. 1257 и 1275 гг. «запись в

- 35. ордынский выход – главная форма дани:

- 36. Социально-экономические последствия ига: истребили, угнали в плен

Слайд 1Из экономической истории России

Факультативное занятие по

экономике

Гудзишевская Н.В.

МБОУ СШ №1

Г.Вилючинск

Слайд 2План:

1. Экономическое развитие Древнерусского государства.

1.1. хозяйство древнерусских общин в VI-VIIIвв.

1.2. особенности

1. 3. развитие древнерусских городов, торговли и ремесла

2. Денежная и налоговая система Древней Руси

3. Развитие экономики Древней Руси в период феодальной раздробленности и ордынского ига (XIII-XVвв.)

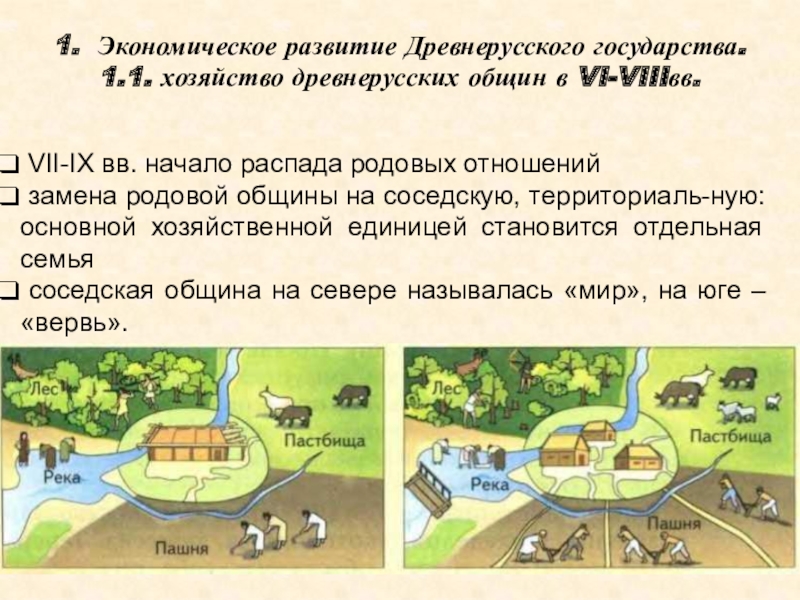

Слайд 31. Экономическое развитие Древнерусского государства.

1.1. хозяйство древнерусских общин в VI-VIIIвв.

VII-IX

замена родовой общины на соседскую, территориаль-ную: основной хозяйственной единицей становится отдельная семья

соседская община на севере называлась «мир», на юге – «вервь».

Слайд 5 природный фактор (густые леса, обилие рек) сыграл решающую роль в

лес использовали как строительный материал, топливо, для изготовления домашней утвари и традиционной обуви – лаптей

с лесом были связаны основные промыслы: охота и

бортничество (сбор меда и воска диких пчел) – присваивающий тип хозяйства

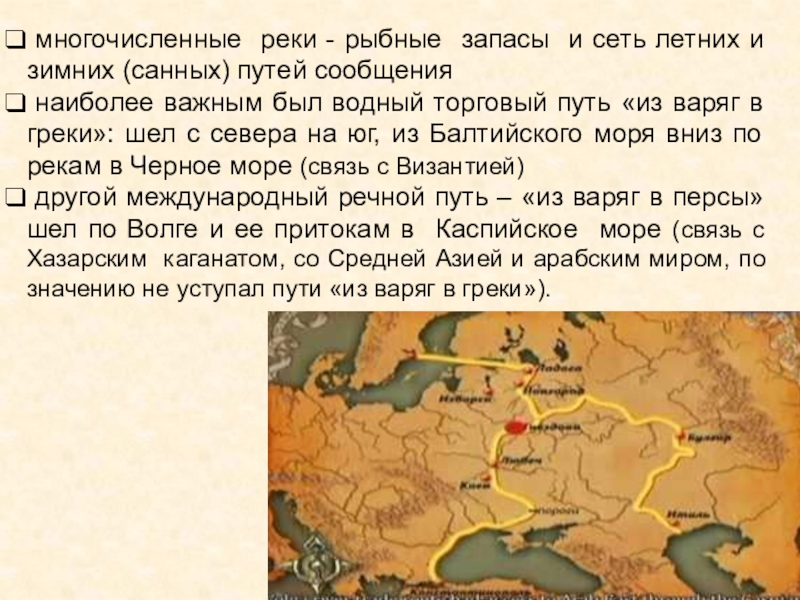

Слайд 6 многочисленные реки - рыбные запасы и сеть летних и зимних

наиболее важным был водный торговый путь «из варяг в греки»: шел с севера на юг, из Балтийского моря вниз по рекам в Черное море (связь с Византией)

другой международный речной путь – «из варяг в персы» шел по Волге и ее притокам в Каспийское море (связь с Хазарским каганатом, со Средней Азией и арабским миром, по значению не уступал пути «из варяг в греки»).

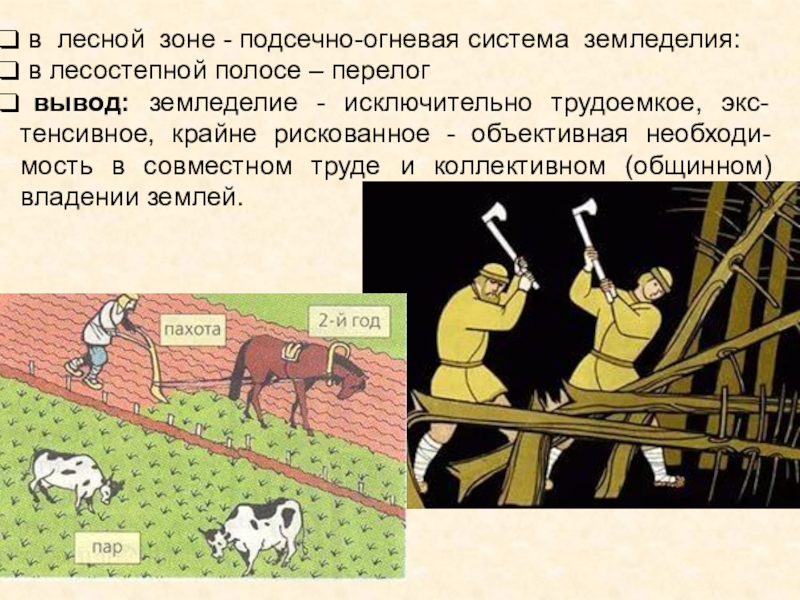

Слайд 7 в лесной зоне - подсечно-огневая система земледелия:

в лесостепной полосе

вывод: земледелие - исключительно трудоемкое, экс-тенсивное, крайне рискованное - объективная необходи-мость в совместном труде и коллективном (общинном) владении землей.

Слайд 8 выращивали рожь, пшеницу, ячмень, просо, овес, из огородных культур –

орудия труда - топор, мотыга, борона-суковатка, лопа-та, серп, цеп, каменные зернотерки и ручные жернова, в южных районах основное орудие труда - плуг-рало, позже – деревянный плуг с железным наконечником – лемехом

распространение плуга, переход к пашенному земле-делию повысили культуру с/хозяйства, его продуктивность (двуполье, а потом трехполье)

Слайд 9 славяне успешно занимались скотоводством: разводили мелкий и крупный рогатый скот,

в качестве рабочего скота на юге использовали волов, а в лесной зоне – лошадей

натуральное хозяйство - производство продуктов, не-обходимых для удовлетворения насущных потребностей отдельных семей и общины в целом

ремесло еще не полностью отделилось от сельского хозяйства.

Слайд 10 с течением времени совершенствование орудий труда привело к производству не

расширение обмена между отдельными семьями и общинами

рост имущественного неравенства, накопление богатства старейшинами, князьями и другой знатью

Вывод: у восточных славян происходил процесс дифференциации (расслоения) общества.

Результат

Слайд 111. 2. Особенности экономического развития древнерусских государств в IХ- ХIIIвв

образование

Новые явления:

земля в государстве стала считаться коллективной собственностью княжеского рода - окняжение земли

появление вотчин (т.е. отцовское владение) – это система замкнутого натурального хозяйства:

была освобождена от налогов пользу князя

вотчинник обладал всей полнотой власти на территории вотчины, имел право «отъезда», т.е. мог не служить князю, не воевать вместе с ним

вотчина была не только отчуждаемой (с правом купли-продажи) собственностью, но и передавалась по наследству.

Слайд 12 к Х-ХI вв. по принадлежности вотчины были княжес-кими, боярскими, монастырскими

по способу получения : родовые, жалованные, куп-ленные, взятые за долги

форма реализации земельной собственности -феодальная земельная рента в виде отработочной ренты (барщины) и продуктовой, реже денежной, ренты

(оброка):

продуктовый оброк - главная форма феодальной ренты в IX-XVI вв

барщина (боярщина) до XIVв. была распространена мало (расцвет приходится на XVIIIв).

Слайд 13Итог:

Древняя Русь - государство с преимущественно аграрной экономикой

основа с/хозяйства

хлебопашество – основное занятие для 90% населения

землю обрабатывали вполне совершенными орудиями труда – плугом с двойной упряжкой волов (ралом) или сохой с железным лемехом, в которую запрягали лошадь

Двузубая соха

Плуг(рало)

Слайд 14 как в вотчинах, так и в хозяйствах общинников по системе

сравнительно широко культивировали технические волокнистые культуры – лен и коноплю.

в огородах сажали репу, лук, чеснок, капусту, огурцы, свеклу, арбузы, мак, хмель

на юге страны существовали яблоневые и вишневые сады

урожайность зерновых в среднем была не высока - сам-3, сам-4 (сам – единица определения урожайности зер-новых культур, результат соотнесения количества посеянного и собранного зерна в новом урожае.) Экономисты считают такую урожайность едва достаточной для простого воспроизводства продукта.

Слайд 15 развивалось скотоводство:

крестьянские хозяйства - лошади, коровы, овцы, свиньи, козы,

заметным видом деятельности продолжали оставаться традиционные виды присваивающего хозяйства – рыболовство, бортничество и охота

в целом объем валовой продукции в экономике Киевской Руси покрывал бытовые и производственные потребности основной массы населения и удовлетворял запросы богатого меньшинства в предметах роскоши.

Славянин - охотник

Слайд 161. 3. развитие древнерусских городов, торговли

и ремесла

Киевская Русь (Гардарика)

в «ПВЛ» - Киев, Чернигов, Смоленск, Любеч, Новгород, Псков, Полоцк и др.(к IX в.- более 20);

X-XIвв.- новое поколение политических и торгово-ремесленных центров: Ладога, Суздаль, Ярославль, Муром и др.

Слайд 17 центр города – кремль (кром, крепость) с детинцем, где обитали

быстрый рост: 25 – при Владимире (Х в.); ок. 60 – при Ярославе (к сер. XI в); ок. 220– в начале XIII в.

Слайд 18 в сер. XIII в. - уже свыше 300 городов, в

особенно высокая степень специализации в области технологии обработки металлов

большинство городов были небольшими – 3-5 тыс. жителей

крупнейший город доордынского периода – Киев (20-50 тыс. жителей, 40 церквей, 8 рынков. Был больше и благоустроеннее Парижа).

Новгород XIв. - 10-15 тыс. жителей, в XIIIв. – 20-30 тыс.

Слайд 19 с IX по XI в. - процесс отделения ремесла от

железоделательное, кузнечное, плотницкое, гончарное, полотняное, кожевенное, скорняцкое, оружейное, кора-бельное, ювелирное и др.

особенность - русские купцы и ремесленники не объединялись в цеха и гильдии вплоть до XVIII в.

строили корабли (струги и ладьи), плавали по рекам и озерам, осуществляли морские торговые и военные походы

Древняя Русь IX-XIIвв.

- транзитное торговое

государство (важнейшие

торговые пути того времени

– из варяг в греки и из варяг

в персы,сухопутные пути в

Центральную Европу).

Слайд 20Русь

Византия, Центральная и Восточная Европа,

Средняя Азия, Персия, Арабские страны

торговые

Экспорт:

предметы промыслов:

мех, воск, мед, лес, моржовый

клык

лен, пенька, кожи, кольчуги,

оружие, ювелирные изделия

рабы

Импорт:

драгоценные камни

металлы и изделия из них

оружие

предметы роскоши:

дорогие ткани(парча, шелк,

бархат), украшения, вина

Слайд 21 значительные льготы и привилегии русским купцам

договоры Олега с Византией

развитие внутренняя торговля:

носила преимущественно меновый характер (особенно в IX вв), затем наряду с обменом появляется и денежная форма.

Слайд 22 издавна деньгами были скот и меха (старорусское на-звание княжеской казны

в расчетах чаще использовались меховые деньги -шкурки соболя, куниц и белок в опломбированных связках

(отражено в названиях денежных единиц того времени – куны, мордки, полушки, ногаты, резаны, выверицы. Пломбы делались из олова и свинца)

главная счетная металлическая денежная единица - гривна кун или просто гривна – слиток серебра продол-говатой формы

2. Денежная и налоговая система

Древней Руси

Киевская гривна

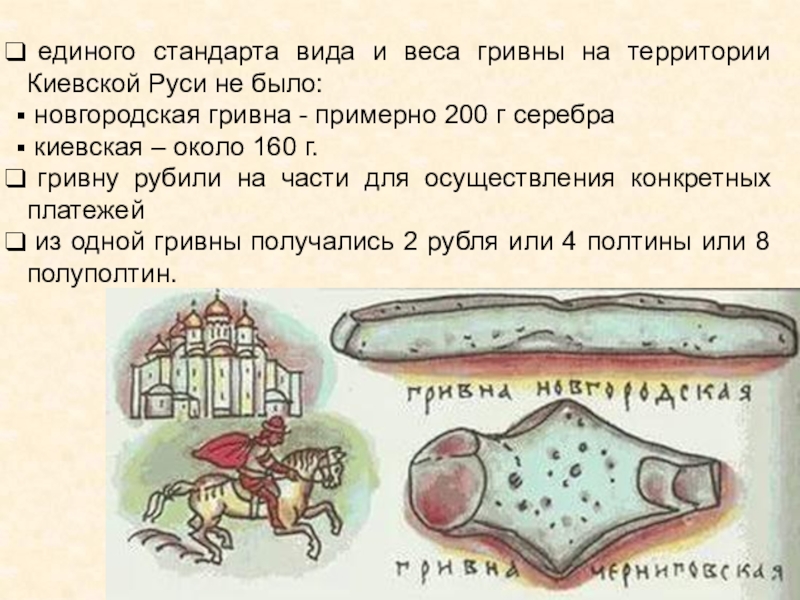

Слайд 23 единого стандарта вида и веса гривны на территории Киевской Руси

новгородская гривна - примерно 200 г серебра

киевская – около 160 г.

гривну рубили на части для осуществления конкретных платежей

из одной гривны получались 2 рубля или 4 полтины или 8 полуполтин.

Слайд 24 первым начал чеканку собственной монеты по византийским образцам князь Владимир

золотые монеты - златники и серебряные – сребреники

чеканка собственных денег преследовала полити-ческие цели: монета служила дополнительным знаком суверенитета христианского государя

на Руси тогда не знали своих месторождений золота и серебра, поэтому серебро доставлялось с разных сторон: из Богемии, из-за Урала, с Кавказа и из Византии. Золото получали в результате торговли или войны от византийцев и половцев.

золото и серебро предпочитали использовать для изготовления всевозможных сосудов: блюд, чаш и кубков, в том числе и богослужебных, а не для чеканки монет.

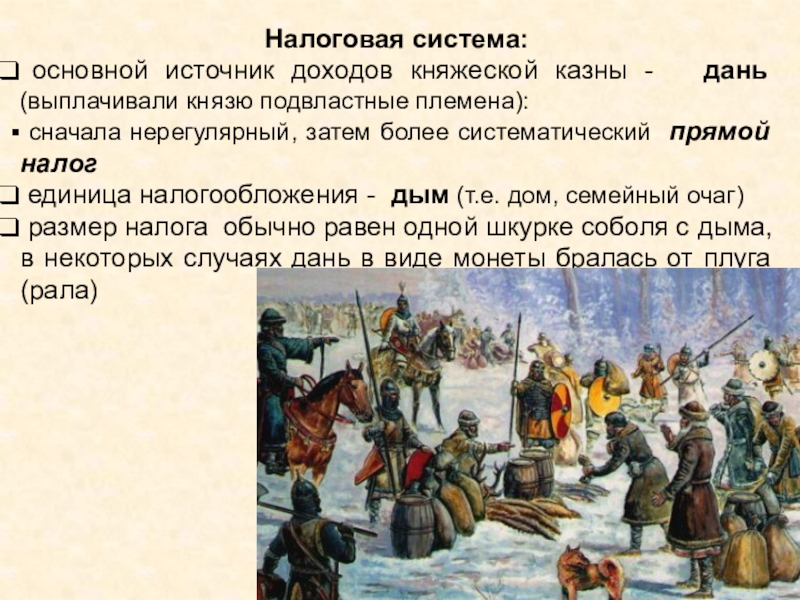

Слайд 25Налоговая система:

основной источник доходов княжеской казны - дань (выплачивали

сначала нерегулярный, затем более систематический прямой налог

единица налогообложения - дым (т.е. дом, семейный очаг)

размер налога обычно равен одной шкурке соболя с дыма, в некоторых случаях дань в виде монеты бралась от плуга(рала)

Слайд 26 основная форма сбора дани до 946 г. - полюдье (князь

сборщики дани - дружины по несколько сотен воинов.

Слайд 27 945г. князь Игорь (?-945) нарушил традиции при осуществлении полюдья в

вдова Игоря, княгиня Ольга (945–957), отомстив древлянам за мужа, в 946 г. провела налоговую реформу, упорядочив сбор дани.

Ольга принимает тело мертвого Игоря. В.Суриков. Эскиз 1915г.

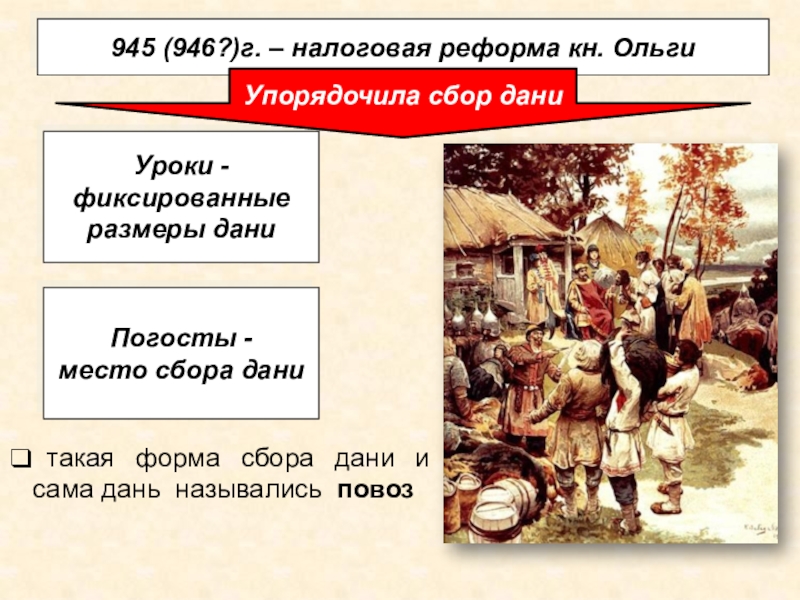

Слайд 28 такая форма сбора дани и сама дань назывались повоз

945 (946?)г.

Уроки -

фиксированные

размеры дани

Погосты -

место сбора дани

Упорядочила сбор дани

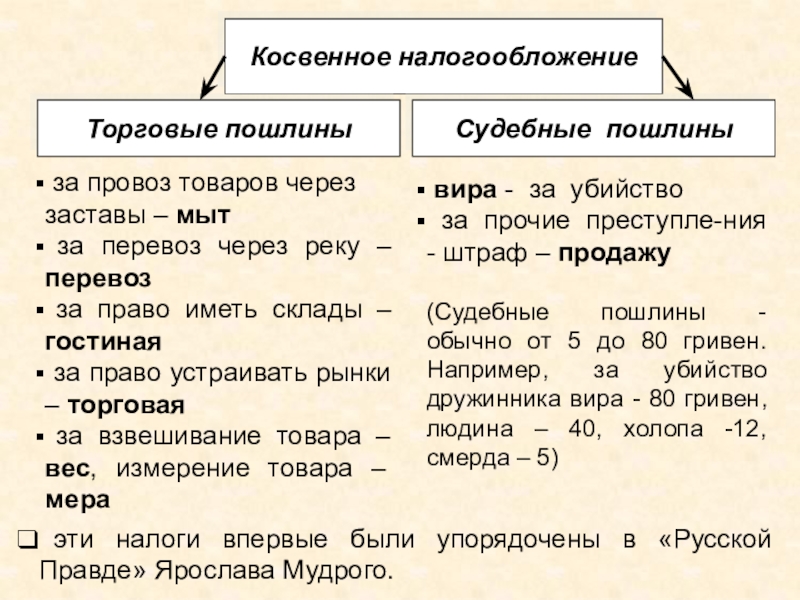

Слайд 29Косвенное налогообложение

Торговые пошлины

Судебные пошлины

за провоз товаров через

заставы – мыт

за

за право иметь склады –гостиная

за право устраивать рынки – торговая

за взвешивание товара – вес, измерение товара – мера

вира - за убийство

за прочие преступле-ния - штраф – продажу

(Судебные пошлины - обычно от 5 до 80 гривен. Например, за убийство дружинника вира - 80 гривен, людина – 40, холопа -12, смерда – 5)

эти налоги впервые были упорядочены в «Русской Правде» Ярослава Мудрого.

Слайд 30 все жители страны также были обязаны платить налог в пользу

Слайд 31 с ростом торговли и денеж-ного обращения в Древней Руси развивались

гнет ростовщиков вызвал восстания населения (наиболее известное восстание в Киеве в 1113г.)

) «Устав о резах» - процентах (кн. Владимир Мономах (1053-1125):

вводилось ограничение годовой ставки процента 50% и времени его взимания тремя годами

Слайд 323. Развитие экономики Древней Руси в период феодальной раздробленности и ордынского

при распаде Киевской Руси в сер. XII в. на Руси об-

разовалось около 15 относительно территориально устой-чивых княжеств (в свою очередь делились на уделы)

в XIII в. их было уже 50

ослабленная экономически и политически, Киевская Русь не устояла перед натиском Батыева нашествия 1237-1239 гг.

падения Киева в 1240г. - зависимость от Золотой Орды, Русская Земля – улус (владение) золотоордынского хана, на два с половиной века Русь попала под татаро-монгольское иго.

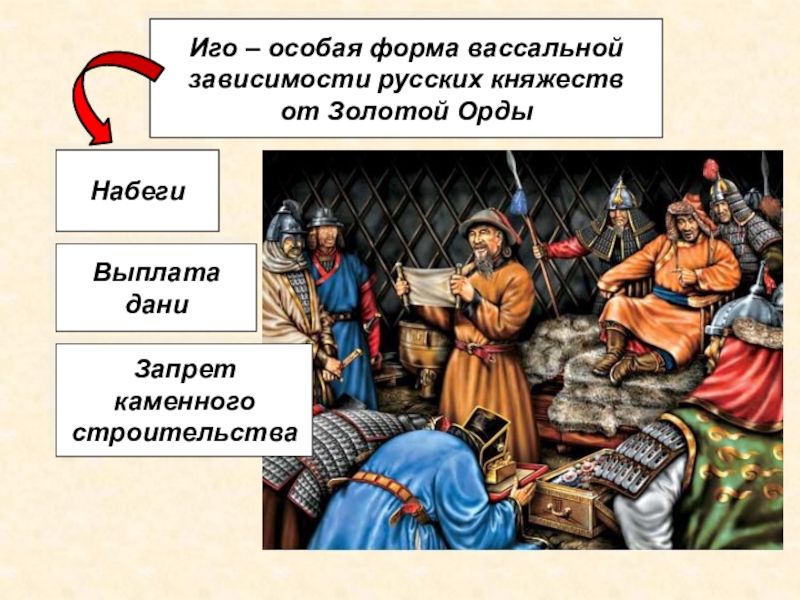

Слайд 33Иго – особая форма вассальной

зависимости русских княжеств

от Золотой Орды

Набеги

Выплата

дани

Запрет

каменного

строительства

Слайд 34 1257 и 1275 гг. «запись в число» (переписи населения):

появляется

были установлены размеры дани с русских земель в пользу Орды

Слайд 35 ордынский выход – главная форма дани:

десятая часть всего (1,5-2

13-15 других видов дани:

ям – обязанность предоставлять подводы ордынским чиновникам

содержание посла Орды с огромной свитой

сборщики дани, ханские чиновники – баскаки, т.е. давители

за неуплату дани брали в рабство

но уже в ХIV в. каждый удельный князь сам собирал дань в своем уделе и передавал ее великому князю для отправки в Орду

от дани была освобождена церковь (рост монастырей: с 50 в ХIIIв. до 400на конец ХVв.)

Слайд 36Социально-экономические последствия ига:

истребили, угнали в плен до четверти населения страны

повсеместный упадок ремесла и торговли

многие виды ремесла (каменное строительство,изготовле-ние некоторых видов ювелирных изделий и оружия) были прак-тически утрачены

уплата дани выкачивала из русской экономики приба-вочный и значительную часть необходимого продукта

ухудшение пород домашнего скота, примитивизация обработки земли

отставание в развитии экономики от стран Западной Европы (хронологически - 150–200 лет)

т.зр. - именно в XIII–ХVвв. были заложены основы того, что развитие России пошло по так называемому «догоняющему» типу