ШКОЛЕ.

- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВЫДАЮЩИХСЯ МЕТОДИСТОВ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

Содержание

- 1. Презентация ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВЫДАЮЩИХСЯ МЕТОДИСТОВ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

- 2. Решение проблемы модернизации современного образования требует создания

- 3. «… обновление - не есть отрицание имеющегося

- 4. Важно не только оценить вклад в науку

- 5. В Изборнике за 1076 г. помещена статья "О чтении книг"

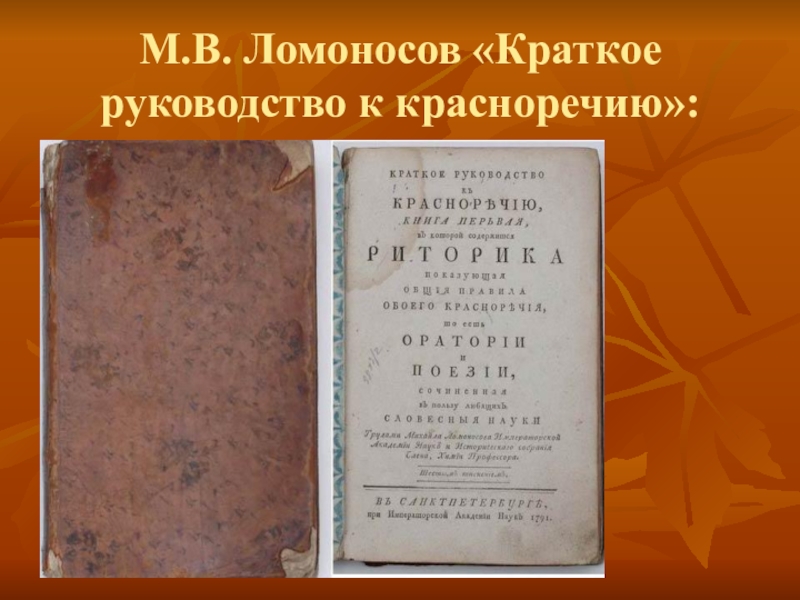

- 6. М.В. Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»:

- 7. Николай Иванович Новиков Статьи 1783-1874гг. «О воспитании

- 8. Слайд 8

- 9. К концу 18 века методика как научная

- 10. Литературное образование в Царскосельском лицее

- 11. Необыкновенно важно, что главные постулаты, определявшие учебно-воспитательный

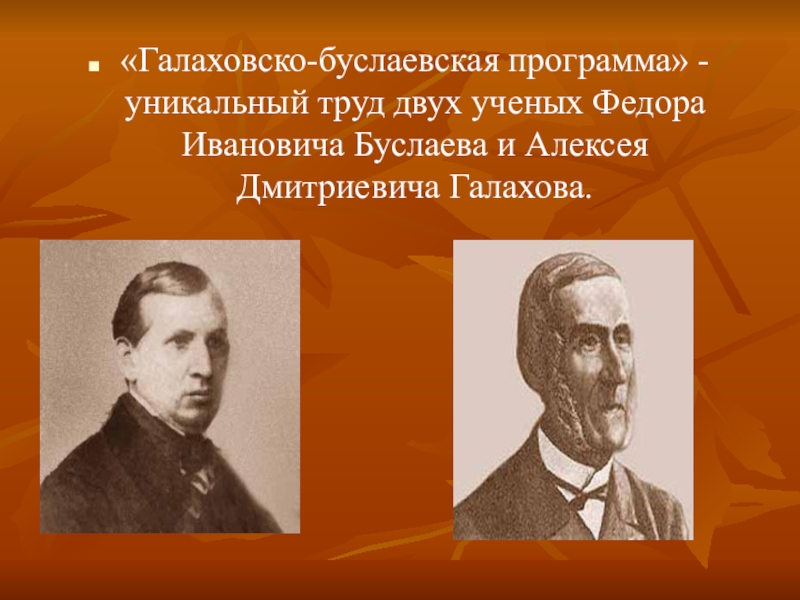

- 12. «Галаховско-буслаевская программа» - уникальный труд двух ученых Федора Ивановича Буслаева и Алексея Дмитриевича Галахова.

- 13. Слайд 13

- 14. Федор Иванович Буслаев разграничивает понятия метод и

- 15. В 60-80 годы 19 века лучшие методисты-словесники

- 16. Последователи академического направления в преподавании словесности (Буслаев,

- 17. Сторонники воспитательного направления в преподавании (Водовозов, Стоюнин,

- 18. Василий Иванович Водовозов 1825 – 1886гг.

- 19. Он настаивал на том, чтобы вместо жанрового

- 20. Менее категоричными были Владимир Яковлевич Стоюнин и

- 21. Методические искания конца ХIХ и начала ХХ

- 22. Споры между «общественниками» и «эстетами»Состоялась бурная дискуссия

- 23. Программы , опубликованные в первые послереволюционные годы,

- 24. 1925г. Программы ГУСаЛитература теряет как предмет свою

- 25. Мария Александровна РыбниковаОбозначила четыре основных дидактических правила:

- 26. Г.А. Гуковский«Изучение литературного произведение в школе» (посмертное

- 27. Евгений Николаевич ИльинГерой нашего урока. — М.,

- 28. История становления методики как науки показывает ясно

- 29. Для освоения эстетического содержания литературного произведения необходимо

Решение проблемы модернизации современного образования требует создания новых образовательных концепций.Означает ли это отказ от опыта педагогов- словесников прошлого?

Слайд 1ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВЫДАЮЩИХСЯ МЕТОДИСТОВ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В

Слайд 2Решение проблемы модернизации современного образования требует создания новых образовательных концепций.

Означает ли

это отказ от опыта педагогов- словесников прошлого?

Слайд 3«… обновление - не есть отрицание имеющегося социального опыта; обновление -

это тонкая, ювелирная работа по вплетению нового в оправдавший и доказавший свою эффективность накопленный опыт»

Слайд 4Важно не только оценить вклад в науку методику, сделанный учеными прошлого,

но и понять его роль и значение в наши дни.

Слайд 7Николай Иванович Новиков

Статьи 1783-1874гг.

«О воспитании и наставлении детей»

«О

сократическом способе учения».

«Об эстетическом воспитании»

«Об эстетическом воспитании»

)

Слайд 9К концу 18 века методика как научная дисц. начинает приобретать самостоятельное

значение. Центральная проблема – проблема анализа литературного произведения ставится уже в то время. В речи профессора Московского Ун-та Чеботарева «Слово о способах и путях, ведущих в просвещению» выдвигается задача формирования у читателя самостоятельного критического отношения к тексту произведения: «…на мнении других, по нерадению своему. Оставаться не должно, но паче в чтении самому рассматривать должно. Разбирать и поверять мнения писателей». (1779).

Слайд 11Необыкновенно важно, что главные постулаты, определявшие учебно-воспитательный процесс в Лицее, находят

свое научное подтверждение в современных психолого-педагогических теориях множественности интеллектов (Гарднер), теории социокультурной функции речи (Выготский), теориях конструктивистского обучения (Захарик), проблемного обучения (Махмутов)

Слайд 12«Галаховско-буслаевская программа» - уникальный труд двух ученых Федора Ивановича Буслаева и

Алексея Дмитриевича Галахова.

Слайд 14Федор Иванович Буслаев разграничивает понятия метод и прием. В методе объединены

существенные закономерности, свойственные предмету изучения и особенностям детского восприятия. А прием – индивидуальная форма применения метода, которую избирает учитель, исходя из своего личного опыта.

Слайд 15В 60-80 годы 19 века лучшие методисты-словесники вступают в полемику по

поводу задач чтения и анализа текста, поэтому и отстаивают разные методы и приемы изучения.

Слайд 16Последователи академического направления в преподавании словесности (Буслаев, Галахов, Поливанов и др.)

считали основной целью уроков умственное развитие учащихся. Изучение основ науки о языке и литературе. Многие из них пропагандировали филологическое изучение литературы. Разрабатывали методику логико-стилистического анализа текста. Они уделяли особое внимание лекциям, устным выступлениям и письменным работам учащихся. Высказывались против злоупотребления беседой на уроках, против поверхностного знакомства с текстом, а также против бесед на темы, уводящие от произведения литературы.

Слайд 17Сторонники воспитательного направления в преподавании (Водовозов, Стоюнин, Острогорский, Балталон) смотрели на

литературу прежде всего как на средство нравственного и эстетического воспитания учащихся.

Слайд 19Он настаивал на том, чтобы вместо жанрового и языкового принципа в

основу анализа литературного содержания был положен идейно- тематический принцип. Он считал, что эстетический анализ недоступен детям, это чистая, отвлеченная наука: «Что детям непонятно, то для них бесполезно, если не вредно».

Слайд 20Менее категоричными были Владимир Яковлевич Стоюнин и Виктор Петрович Острогорский Подчеркивая

в своих трудах необходимость «воспитательного чтения», они всегда делали акцент на эстетической стороне произведения.

Острогорский по праву признается создателем методики выразительного чтения.

Острогорский по праву признается создателем методики выразительного чтения.

Слайд 21Методические искания конца ХIХ и начала ХХ веков

Борьба различных школ

в литературоведении отразилась в противоборстве направлений в методике.

Слайд 22Споры между «общественниками» и «эстетами»

Состоялась бурная дискуссия на Первом всероссийском съезде

преподавателей русского языка и словесности (1916 -1917гг.)

Слайд 23Программы , опубликованные в первые послереволюционные годы, опираются на достижения отечественной

методики, не особенно сковывая инициативу учителей. Основное направление – этико-эстетический анализ литературного произведения. Сохраняется прежнее деление курса на чтение отдельных произведений в младших классах и историко-литературный курс в старших.

Слайд 241925г. Программы ГУСа

Литература теряет как предмет свою самостоятельность и превращается в

иллюстрацию к комплексным обществоведческим темам: «Город», «Деревня», «Капитализм и рабочий класс».

Слайд 25Мария Александровна Рыбникова

Обозначила четыре основных дидактических правила: обучение должно быть воздействующим

на различные стороны восприятия учащихся; учащиеся должны ясно понимать поставленную перед ними задачу; искусство методиста – показать сложное в простом, новое в знакомом; важно соединить дедукцию с индукцией

Слайд 26Г.А. Гуковский

«Изучение литературного произведение в школе» (посмертное издание в 1966 году)

Анализ текста должен быть основан на научной методологии. Школа должна давать основы литературной науки, учить трудному, но интересному.

Слайд 27Евгений Николаевич Ильин

Герой нашего урока. — М., 1991.

Воспитаем читателя. — СПб.,

1995.

Шаги навстречу. — М., 1986.

Урок продолжается. — М., 1973.

Давайте соберемся. — М., 1994 (соавт.).

Как увлечь книгой. — СПб., 1995.

«Минувших дней итоги…» — Л., 1991.

Путь к ученику. — М., 1988.

Рождение урока. — М., 1986.

Из блокнота словесника. — СПб., 1993.

Искусство общения. — М., 1982.

Шаги навстречу. — М., 1986.

Урок продолжается. — М., 1973.

Давайте соберемся. — М., 1994 (соавт.).

Как увлечь книгой. — СПб., 1995.

«Минувших дней итоги…» — Л., 1991.

Путь к ученику. — М., 1988.

Рождение урока. — М., 1986.

Из блокнота словесника. — СПб., 1993.

Искусство общения. — М., 1982.

Слайд 28История становления методики как науки показывает ясно и достоверно, что в

преподавании литературы одинаково вредны наукообразность оторванность от индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, от конкретной ситуации. Но не в меньшей степени опасно, когда руководствуясь прекрасными демократическими и гуманистическими принципами, преподавание литературы превращают беседы на этические темы, а художественное произведение в иллюстративный материал. Именно такой подход чаще всего и приводит к прямо противоположным результатам, вызывает негативизм, скуку и прямое отвращение.

Слайд 29Для освоения эстетического содержания литературного произведения необходимо овладеть, начиная с азов,

навыками проблемно- эстетического и типологического анализа.