- Главная

- Разное

- Образование

- Спорт

- Естествознание

- Природоведение

- Религиоведение

- Французский язык

- Черчение

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

Презентация, доклад на тему История тувинцев России в 4-17 века

Содержание

- 1. История тувинцев России в 4-17 века

- 2. НазваниеСамоназвание народа «тыва» известно с ранних пор:

- 3. История Схожие генотипы тувинцев и американских индейцев

- 4. К VIII веку регион находился под влиянием

- 5. Первичное формирование национальных особенностей завершилось в XIII—XIV

- 6. С 1860 г. российским и китайским купцам

- 7. Язык Подавляющее большинство представителей народности, 283 000

- 8. Внешность В процессе формирования внешности народности участвовали

- 9. Одежда Национальный костюм тувинцев разнообразен, богат яркими

- 10. Одежда Непокрытая голова женщин не приветствовалась, обязательно

- 11. Семейный укладПреобладали малые семьи из двух поколений,

- 12. Семейный уклад Второй визит сватов проходил вместе

- 13. Жизнь По роду занятий и территориальному распределению

- 14. Жилище Традиционное тувинское жилище — юрта, сложенная

- 15. Культура Достояние тувинского народа — уникальное горловое

- 16. Религия Традиционные верования тувинцев связаны с наделением

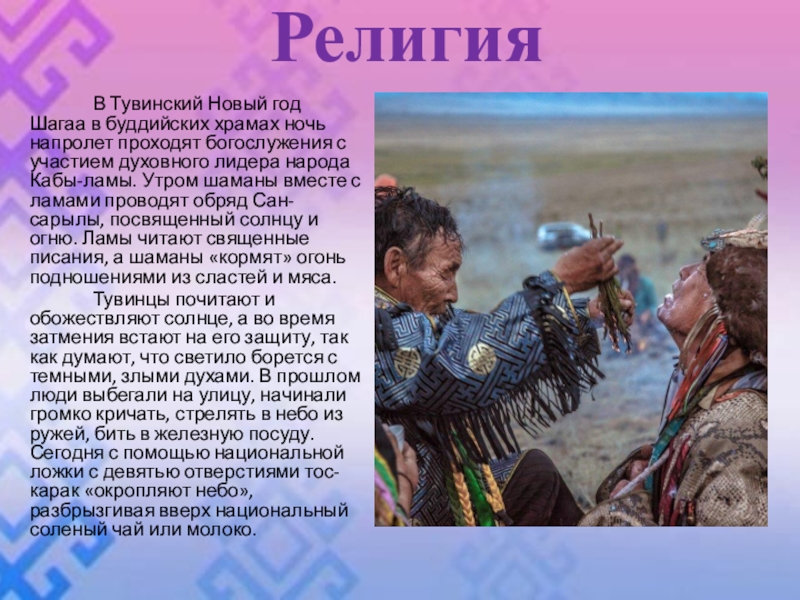

- 17. Религия В Тувинский Новый год Шагаа в

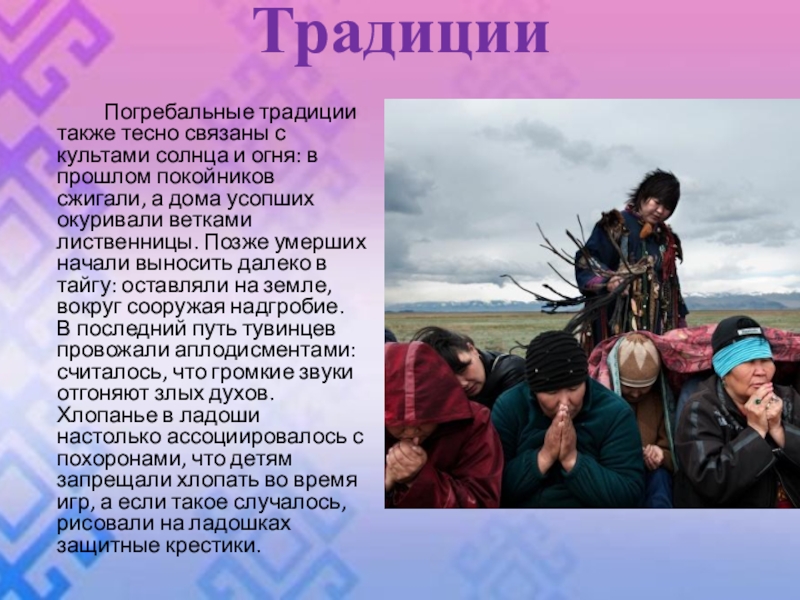

- 18. Традиции Погребальные традиции также тесно связаны с

- 19. Традиции Ежегодно в конце лета отмечается национальный

- 20. Еда Повседневный рацион тувинцев состоял из отварного

- 21. Спасибо за внимание !!!

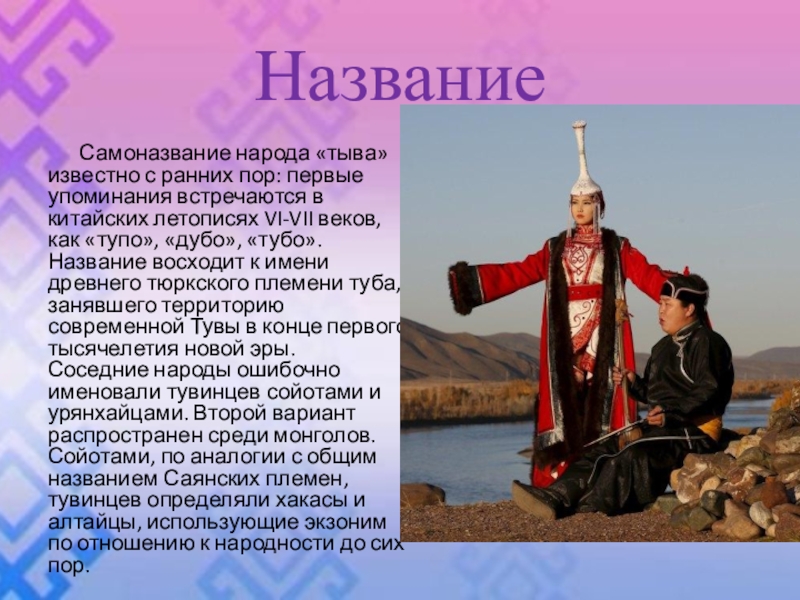

Слайд 2Название

Самоназвание народа «тыва» известно с ранних пор: первые упоминания встречаются в

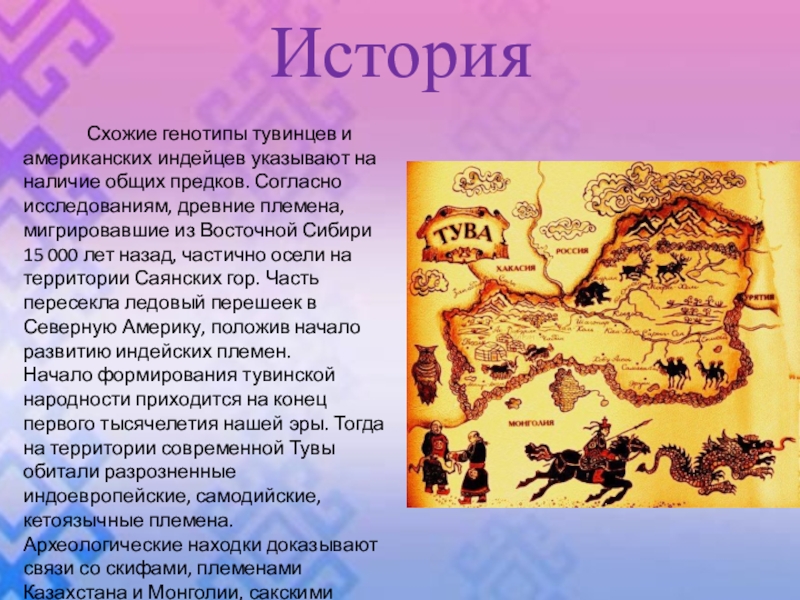

Слайд 3История

Схожие генотипы тувинцев и американских индейцев указывают на наличие общих

Слайд 4К VIII веку регион находился под влиянием могущественного Тюркского каганата, который

История

Слайд 5Первичное формирование национальных особенностей завершилось в XIII—XIV веках, когда в регионе

История

Слайд 6С 1860 г. российским и китайским купцам разрешена беспрепятственная торговля на

История

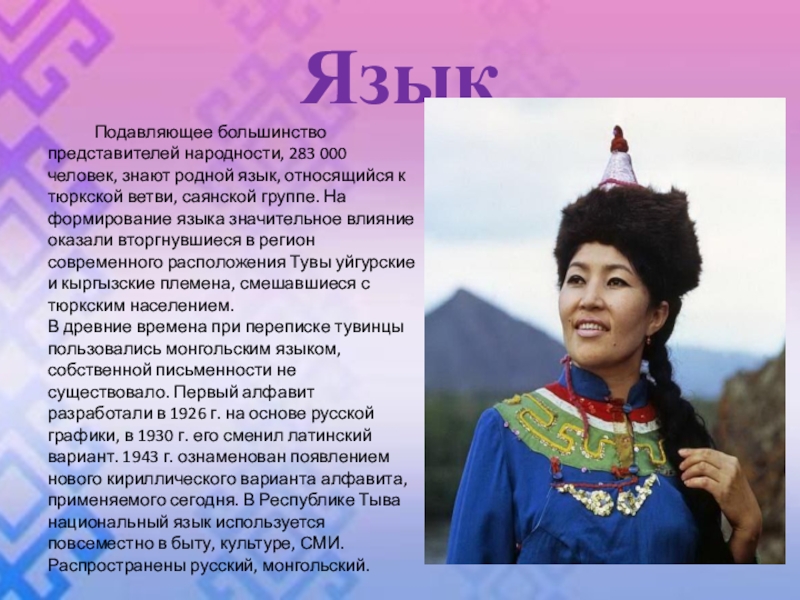

Слайд 7Язык

Подавляющее большинство представителей народности, 283 000 человек, знают родной язык,

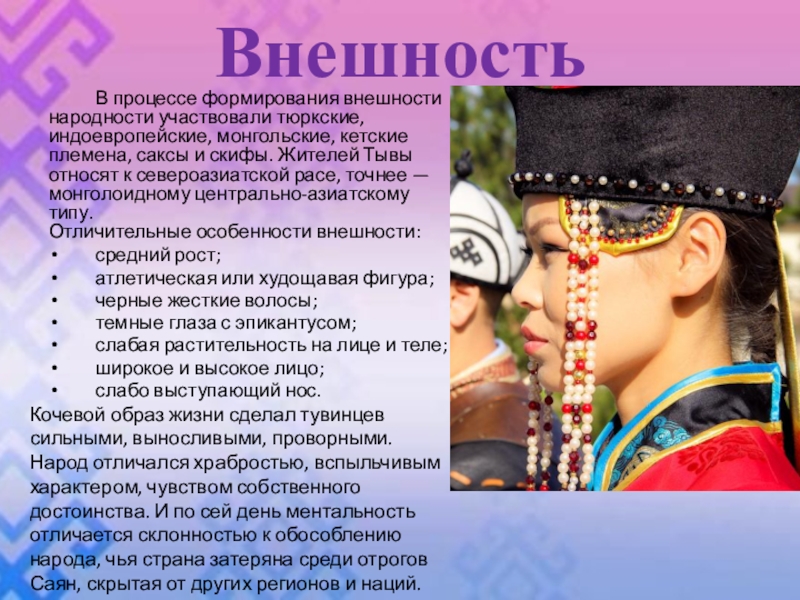

Слайд 8Внешность

В процессе формирования внешности народности участвовали тюркские, индоевропейские, монгольские, кетские

средний рост;

атлетическая или худощавая фигура;

черные жесткие волосы;

темные глаза с эпикантусом;

слабая растительность на лице и теле;

широкое и высокое лицо;

слабо выступающий нос.

Кочевой образ жизни сделал тувинцев сильными, выносливыми, проворными. Народ отличался храбростью, вспыльчивым характером, чувством собственного достоинства. И по сей день ментальность отличается склонностью к обособлению народа, чья страна затеряна среди отрогов Саян, скрытая от других регионов и наций.

Слайд 9Одежда

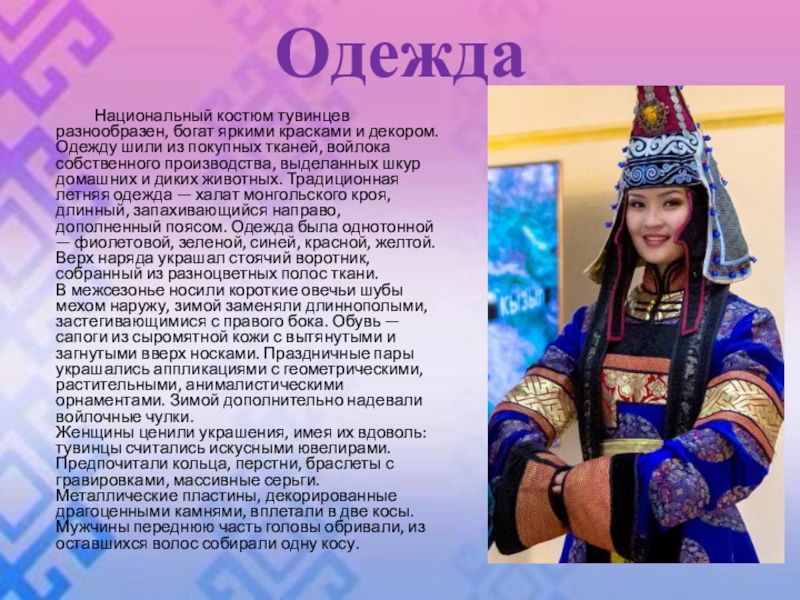

Национальный костюм тувинцев разнообразен, богат яркими красками и декором. Одежду

Слайд 10Одежда

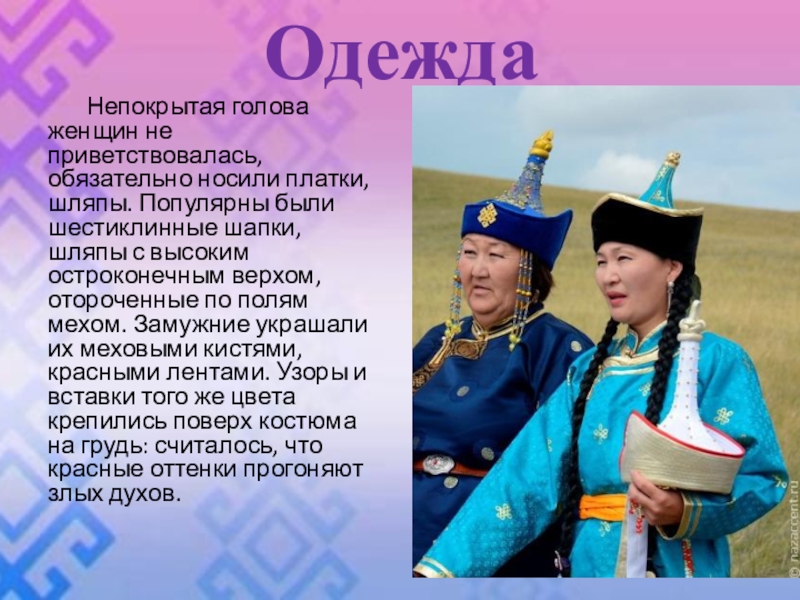

Непокрытая голова женщин не приветствовалась, обязательно носили платки, шляпы. Популярны

Слайд 11Семейный уклад

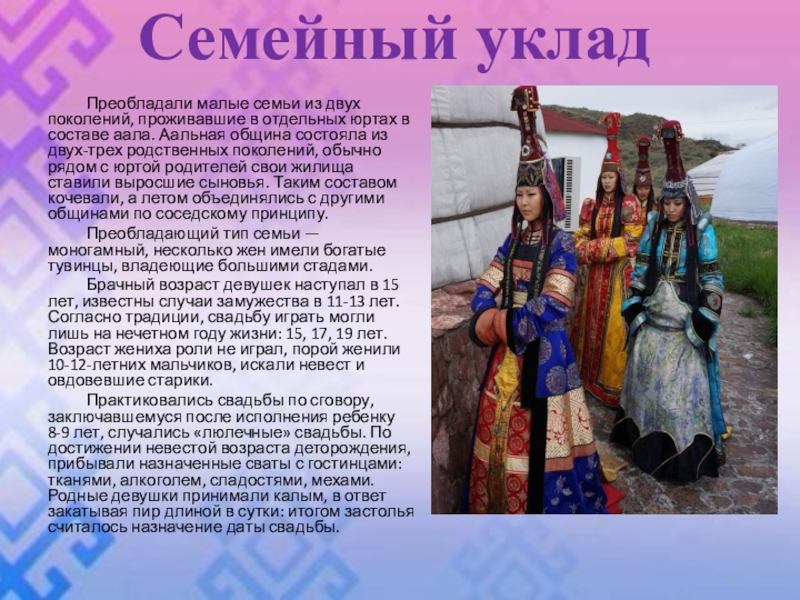

Преобладали малые семьи из двух поколений, проживавшие в отдельных юртах

Преобладающий тип семьи — моногамный, несколько жен имели богатые тувинцы, владеющие большими стадами.

Брачный возраст девушек наступал в 15 лет, известны случаи замужества в 11-13 лет. Согласно традиции, свадьбу играть могли лишь на нечетном году жизни: 15, 17, 19 лет. Возраст жениха роли не играл, порой женили 10-12-летних мальчиков, искали невест и овдовевшие старики.

Практиковались свадьбы по сговору, заключавшемуся после исполнения ребенку 8-9 лет, случались «люлечные» свадьбы. По достижении невестой возраста деторождения, прибывали назначенные сваты с гостинцами: тканями, алкоголем, сладостями, мехами. Родные девушки принимали калым, в ответ закатывая пир длиной в сутки: итогом застолья считалось назначение даты свадьбы.

Слайд 12Семейный уклад

Второй визит сватов проходил вместе с женихом, остававшимся с

Отношения до брака не с нареченным карались лишь гневом отца: получившихся в результате таких союзов детей оставляли в семьях, воспитывали наряду с законнорожденными. Тувинцы стремились к многодетности: считалось, что родившая пятерых детей женщина автоматически получает место в лучшем мире. У народа не было чужих детей: сирот брали на попечение родственники, соседи.

Слайд 13Жизнь

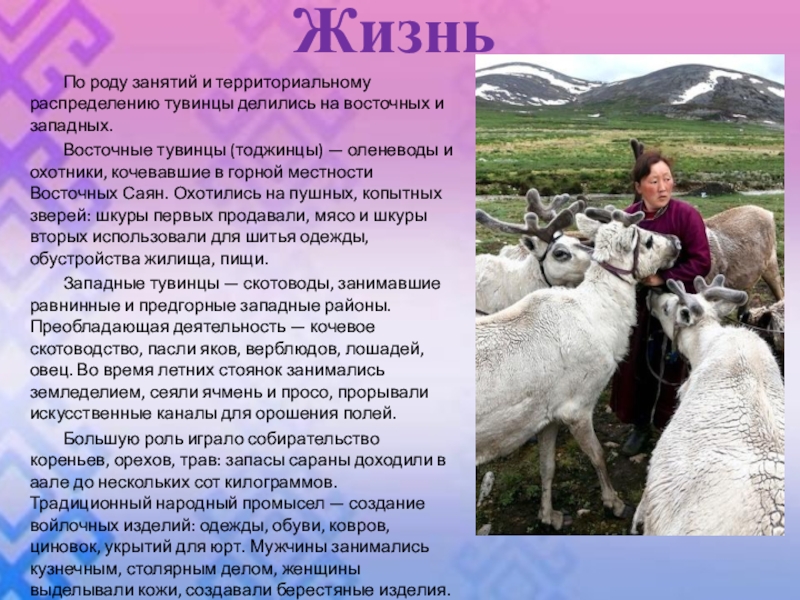

По роду занятий и территориальному распределению тувинцы делились на восточных

Восточные тувинцы (тоджинцы) — оленеводы и охотники, кочевавшие в горной местности Восточных Саян. Охотились на пушных, копытных зверей: шкуры первых продавали, мясо и шкуры вторых использовали для шитья одежды, обустройства жилища, пищи.

Западные тувинцы — скотоводы, занимавшие равнинные и предгорные западные районы. Преобладающая деятельность — кочевое скотоводство, пасли яков, верблюдов, лошадей, овец. Во время летних стоянок занимались земледелием, сеяли ячмень и просо, прорывали искусственные каналы для орошения полей.

Большую роль играло собирательство кореньев, орехов, трав: запасы сараны доходили в аале до нескольких сот килограммов. Традиционный народный промысел — создание войлочных изделий: одежды, обуви, ковров, циновок, укрытий для юрт. Мужчины занимались кузнечным, столярным делом, женщины выделывали кожи, создавали берестяные изделия.

Слайд 14Жилище

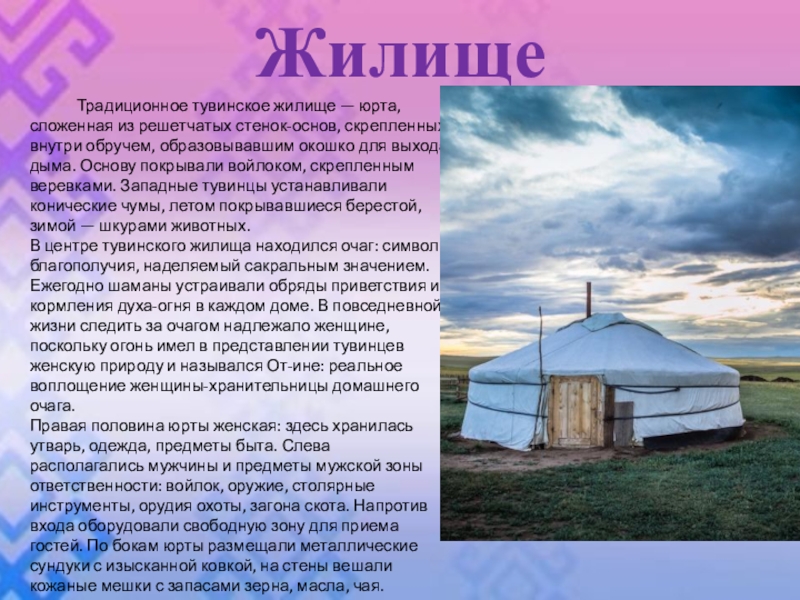

Традиционное тувинское жилище — юрта, сложенная из решетчатых стенок-основ, скрепленных

Слайд 15Культура

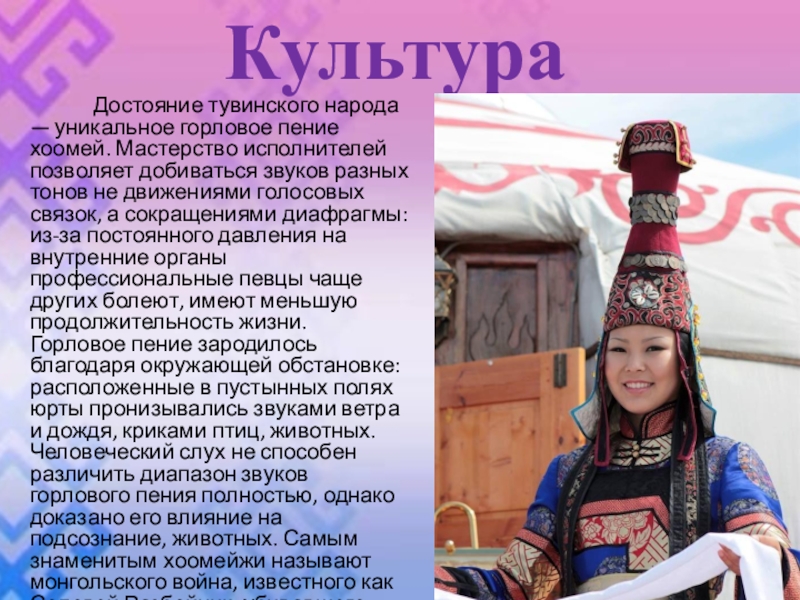

Достояние тувинского народа — уникальное горловое пение хоомей. Мастерство исполнителей

Слайд 16Религия

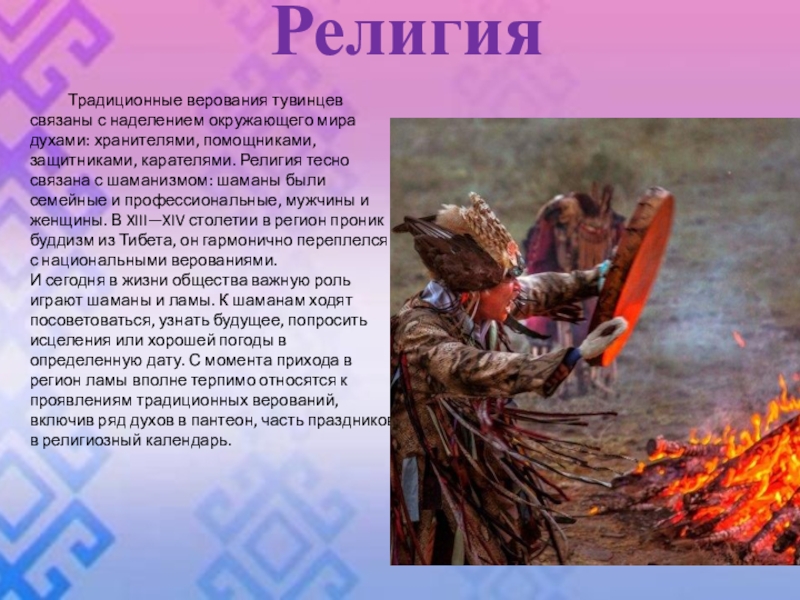

Традиционные верования тувинцев связаны с наделением окружающего мира духами: хранителями,

Слайд 17Религия

В Тувинский Новый год Шагаа в буддийских храмах ночь напролет

Тувинцы почитают и обожествляют солнце, а во время затмения встают на его защиту, так как думают, что светило борется с темными, злыми духами. В прошлом люди выбегали на улицу, начинали громко кричать, стрелять в небо из ружей, бить в железную посуду. Сегодня с помощью национальной ложки с девятью отверстиями тос-карак «окропляют небо», разбрызгивая вверх национальный соленый чай или молоко.

Слайд 18Традиции

Погребальные традиции также тесно связаны с культами солнца и огня:

Слайд 19Традиции

Ежегодно в конце лета отмечается национальный тувинский праздник Наадым, ранее

Горловое пение;

Национальная борьба хуреш. Борьба похожа на сумо, поэтому тувинцы не раз показывали себя отличными сумоистами. Самые знаменитые из них — Баткар Баасан и Аяс Монгуш;

Конные скачки, где наездниками выступают дети с 3-5 лет;

Стрельба из лука в мишень;

Выставка изделий из войлока;

Дегустация блюд национальной кухни;

Красочное представление по мотивам истории народности.